Blick ins Ausland : Wettbewerber mit Stärken und Schwächen

Frankreich, Amerika, China, die Türkei und Indien: Fünf Beispiele dafür, wie andere Staaten Standortpolitik betreiben.

Inhalt

Frankreich: Priorität auf der industriellen Rückeroberung

Lange befand sich Frankreichs Industrie im Niedergang. Ihr Anteil an der Wirtschaftsleistung sank in den vergangenen vier Jahrzehnten von rund 25 auf kaum mehr als zehn Prozent. Zählte sie Anfang der 1980er Jahre noch mehr als fünf Millionen direkt Beschäftigte, sind es heute nur noch rund drei Millionen. Ehemals leistungsfähige Branchen wie die Textilindustrie und der Werkzeugmaschinenbau wanderten ins Ausland ab, ganze Landstriche verloren dadurch an Wohlstand.

Doch unter Präsident Emmanuel Macron genießt die "industrielle Rückeroberung" höchste Priorität. Schon vor seiner ersten Wahl kündigte er die Abkehr vom "naiven Zugang zur Globalisierung" an. Mit der Reindustrialisierung verfolgt Macron zwei Ziele: Die Schaffung gut bezahlter Arbeitsplätze mit hoher Forschungs- und Entwicklungsintensität und die Senkung der Importabhängigkeit von Ländern wie China, was seit einiger Zeit unter dem Stichwort "strategische Autonomie" firmiert.

Frankreichs Regierung lässt sich ihre Reindustrialisierungskampagne einiges kosten. Sie schnürte Fördertöpfe für Branchen wie die Autoindustrie, Raumfahrt oder Atomwirtschaft. Die Vermögenssteuer wandelte sie in eine reine Immobiliensteuer um. Den Körperschaftssteuersatz senkte sie in den vergangenen fünf Jahren von 33,3 auf 25 Prozent. Zudem sanken die Beiträge von Arbeitgebern zur Sozialversicherung und die Regierung entlastete Unternehmen bei der gewinnunabhängig erhobenen Produktionssteuer um zuletzt zehn Milliarden Euro. Man wolle den angebotsorientierten Kurs fortfahren, kündigte Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire unlängst an - trotz angespannter Staatsfinanzen und Gegenwind der politischen Linken, die mindestens die derzeit gut verdienenden Konzerne aus der Energieindustrie zur Kasse bitten will.

Lob für Präsident Macron

Erste Erfolge sind sichtbar. In der Industrie wurden nach Regierungsangaben im Zeitraum von 2017 bis 2020 rund 30.000 Stellen neu geschaffen. Viele ausländische Manager sind voll des Lobes für Macron, zumal er die Steuersenkungen in seiner ersten Amtszeit mit Arbeitsmarkt- und Verwaltungsreformen wie die Verbesserung der beruflichen Ausbildung und mehr Rechtssicherheit bei Entlassungen verband. Rund 1.600 Investitionsprojekte brachten nicht-französische Unternehmen vergangenes Jahr auf den Weg, das waren so viele wie noch nie. 2021 kürte die Beratungsgesellschaft EY Frankreich erneut zu Europas attraktivstem Standort für ausländische Investoren.

Die Manager schätzen an der französischen Regierung, dass sie direkte Gesprächskanäle pflegt. So setzte Macron an die Spitze der staatlichen Innovationsagentur Business France den langjährigen Apple-Europa-Chef Pascal Cagni. "Frankreich nimmt die Reindustrialisierung wirklich ernst", sagte Martin Brudermüller, Chef des Chemieriesen BASF, als er im Beisein von Macron im Januar eine 300-Millionen-Investition im elsässischen Chalampé ankündigte. Mit 5,7 Milliarden Euro das größte industrielle Investitionsprojekt aus der jüngsten Zeit ist der geplante Bau einer Chipfabrik in Grenoble durch GlobalFoundries aus den USA und das französisch-italienische Unternehmen STMicroelectronics.

Niklas Záboji ist Wirtschaftskorrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit Sitz in Paris

Mehr zu den Wirtschaftsdaten in Frankreich lesen.

Vereinigte Staaten von Amerika: Auf dem Weg zur führenden E-Auto-Nation

Bei Elektromobilität ist Amerika - trotz Tesla - ein Nachzügler. Doch nun soll das Land nach dem Willen von Präsident Joe Biden zur führenden E-Automobil-Nation aufsteigen. 370 Milliarden Dollar lässt sich die Regierung ihr Klimapaket kosten, die Autobranche wird dabei großzügig mit Subventionen bedacht. Doch den vollen Steuerrabatt für Käufer von 7.500 Dollar gibt es nur, wenn die Batterie in den USA hergestellt wurde und mindestens 40 Prozent der eingesetzten Metalle aus Nordamerika oder von Freihandelspartnern stammen. Bislang erfüllt diese Vorgaben nach Angaben des Verbandes Alliance for Automotive Innovation nicht ein einziges E-Modell auf dem US-Markt.

Der dänische Global Player Lego kündigte jüngst an, eine CO2-neutrale Fabrik im Bundesstaat Virginia in Chesterfield County errichten zu wollen.

Die Ausschluss-Regelung ist kein Betriebsunfall, sondern soll die Batteriefertigung aus China nach Amerika holen. Ähnliches gilt für den Ausbau der Infrastruktur für Erneuerbare Energien. Klimapolitik ist für die Biden-Regierung wie jeder andere Politikbereich immer auch Standortpolitik. Die Ansiedlung von Unternehmen wird mit offenem Protektionismus forciert. In seiner ersten Woche im Weißen Haus unterzeichnete Biden den Erlass 14005 für eine Zukunft "Made in All of America by All of America's Workers". Nach seinem Willen sollen vom 600-Milliarden-Dollar-Beschaffungsetat des Staates möglichst nur Firmen profitieren, die in den USA produzieren. Auch das 2021 beschlossene Infrastrukturgesetz im Umfang von einer Billion Dollar bevorzugt heimische Firmen.

Ohnehin kommt kein globaler Konzern an dem lukrativen Absatzmarkt mit 330 Millionen Menschen vorbei. Doch nicht nur Riesen wie BMW, auch Mittelständler setzen zunehmend auf die geografische Nähe zum Kunden - und die 50 US-Bundesstaaten helfen mit finanziellen Anreizen nach. Die bundeseinheitliche Körperschaftsteuer hat die Trump-Regierung von 35 auf 21 Prozent gesenkt. Auch geopolitische Faktoren spielen den USA bei der Standortpolitik in die Hände: Die Pandemie hat gezeigt, dass auf globale Lieferketten in der Krise kein Verlass ist. Zugleich wächst die Skepsis gegenüber China als "Fabrik der Welt". Russland ist nach dem Überfall auf die Ukraine im Westen geächtet.

Zähne zeigen mit dem "Chips-Gesetz"

Lego kündigte jüngst an, für eine Milliarde Dollar eine Fabrik in den USA zu bauen. 2006 hatte der Spielzeughersteller sein Werk in Connecticut geschlossen, doch zur neuen Strategie gehören kurze Wege in die wichtigsten Absatzregionen.

Ähnliches treibt die Halbleiterhersteller. Intel will für 20 Milliarden Dollar zwei Fabriken in Ohio hochziehen. Konkurrent TSMC aus Taiwan baut in Arizona. Der Chip-Entwickler Micron Technology will bis zum Ende der Dekade 40 Milliarden Dollar investieren. Man werde so 40.000 Jobs schaffen und den US-Anteil an der globalen Produktion von Halbleiterspeichern von zwei auf zehn Prozent steigern.

Angestoßen wurde der Investitionsplan von der Politik. In seltener Einigkeit beschlossen Demokraten und Republikaner im Kongress mit dem "Chips-Gesetz" eines der größten industriepolitischen Programme der Geschichte. Mit mehr als 50 Milliarden Dollar will der Staat eine Industrie zurückzuholen, die längst nach Asien abgewandert schien. Im Standortwettbewerb zeigt die immer noch größte Wirtschaftsmacht der Welt Zähne.

Ines Zöttl arbeitet als freie US-Korrespondentin in Washington

Mehr zu den Wirtschaftsdaten der Vereinigten Staaten von Amerika lesen.

China: Auf dem Weg zum Technologieführer zahlreicher Branchen

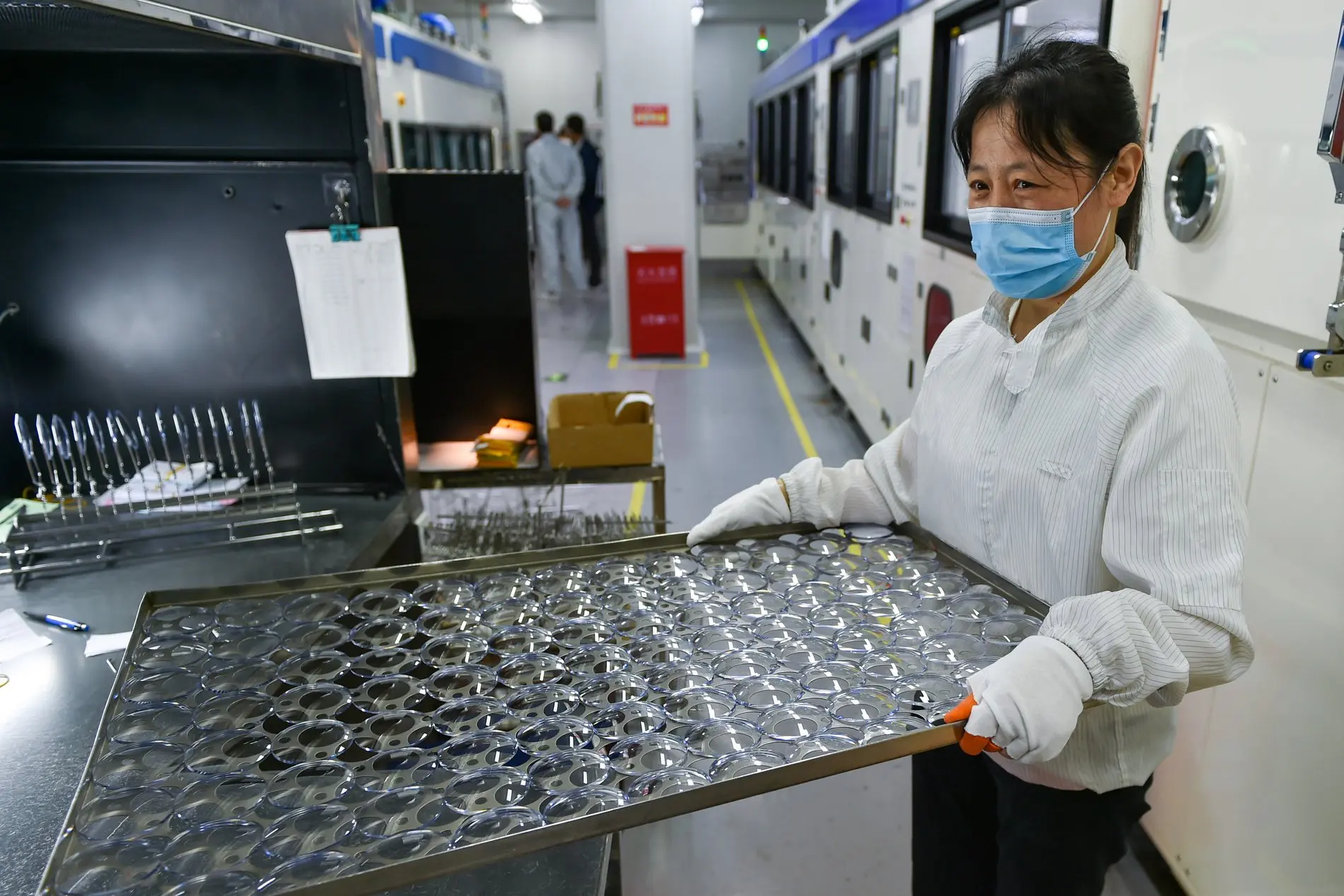

Mit 800.000 Einwohnern ist Danyang für chinesische Verhältnisse eine kleine Stadt. Gelegen am Rande des Jangtse-Deltas geht sie in Nachbarschaft der Boom-Metropolen Shanghai, Nanjing und Hangzhou unter. Und doch ist Danyang ein wirtschaftliches Schwergewicht. Rund die Hälfte aller exportierten Brillengläser weltweit kommt aus Danyang. Sie ist in China auch bekannt als "Stadt der Brillen".

Danyang zeigt, wie es China geschafft hat, binnen weniger Jahrzehnte von einer rückständigen Volkswirtschaft zum Technologieführer zahlreicher Branchen zu werden. Die Ökonominnen Aoife Hanley vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und Gong Yundang vom King's College in London sind dieser Entwicklung nachgegangen und werteten die Daten von 170.000 Firmen in China aus. Ihr Ergebnis: Vor allem dort, wo exportorientierte Firmen mit staatlicher Hilfe konzentriert angesiedelt wurden, gab es kräftige Innovationsschübe.

Eine für China noch bedeutendere Erfolgsgeschichte zeigt Shenzhen im Süden des Landes. Ende der 1970er Jahre war Shenzhen noch ein Fischerdorf an der Grenze zur damaligen britischen Kronkolonie Hongkong. Chinas Führung erklärte die Grenzregion zur Sonderwirtschaftszone mit massiven Steuerentlastungen und Investitionsbedingungen gezielt für exportorientierte Branchen. Shenzhen wurde zur "Werkbank der Welt" vor allem für die Herstellung von Sportartikeln, Plastikspielzeug und Billigelektronik. Heute kann es die auf zehn Millionen Einwohner angewachsene Metropole mit ihren vielen Tech-Firmen mit dem Silicon Valley aufnehmen.

Mehrere Firmen für dasselbe Produkt an einem Ort

Mit der Nähe zu Hongkong hatte Shenzhen sicher eine Sonderstellung. Zudem war es die erste Sonderwirtschaftszone in der damals noch streng planwirtschaftlich organisierten Volksrepublik. Andere Regionen in China nahmen sich Shenzhen zum Vorbild. Und das Schema wiederholte sich. Gab es in Danyang noch Anfang der 1980er Jahre nur eine Handvoll Hersteller von Brillengläsern, förderte die Lokalregierung gezielt die Ansiedlung weiterer Werkstätten, indem sie 1986 den ersten Markt nur für Brillengläser einrichtete. Später wurden die Marktstände mit städtischen Geldern überdacht, dann durch ein riesiges Einkaufszentrum ersetzt mit Hunderten von Brillengeschäften. Heute ist die Stadt voll solcher Geschäfte und Werkstätten.

Ökonomin Hanley spricht von "Übertragungseffekten durch Arbeitskräftemobilität": Mehrere Firmen für dasselbe Produkt konzentrieren sich auf einen Ort. Die Mitarbeiter der einen Firma spezialisieren sich. Die Ansiedlung weiterer konkurrierender Firmen hat keineswegs einen Verdrängungseffekt zur Folge. Im Gegenteil: Im Austausch mit Mitarbeitern anderer Firmen, die dasselbe Produkt herstellen, erwerben sie zusätzliche Kompetenzen und bewirken einen Wissenstransfer. Zudem steigt der Konkurrenzdruck - was weitere Innovationen hervorbringt. Zugleich ergeben sich Synergieeffekte etwa beim Bau von Infrastruktur etwa für Hafen- und Gleisanlagen für den Export.

Auch in anderen chinesischen Städten lässt sich diese Art der Konzentration beobachten. Die Stadt Yiwu etwa ist weltgrößter Exporteur von Weihnachtsartikeln. Dabei wird in China selbst Weihnachten gar nicht gefeiert.

Felix Lee ist früherer China-Korrespondent der "taz" und schreibt für den "China.Table"

Mehr zu den Wirtschaftsdaten in China lesen.

Türkei: Zwischen billiger Lira und einem Hoch der Exportwirtschaft

Nie war die türkische Lira billiger, mit 80 Prozent erreicht die amtliche Inflationsrate ein lange nicht gesehenes Niveau, während die Exportwirtschaft von einem Hoch zum nächsten eilt. Verrückte Türkei?

Das Land hat viele Gesichter. Es wird von einem dominiert: dem des seit bald 20 Jahren als Ministerpräsident und Präsident amtierenden Recep Tayyip Erdogan. Seit Einführung des Präsidialsystems 2016 regiert er unumschränkt. Die Justiz fällt, wo es die politische Linie verlangt, willfährige Urteile. Für die Wirtschaft wichtige Institutionen sind auf Linie gebracht.

Das Vertrauen in eine unabhängige, ökonomischem Kalkül folgende Geldpolitik der Notenbank ist weg, nachdem drei Gouverneure gehen mussten, weil sie nicht taten, was Ankara wollte: Niedrige Zinsen, um den Binnenkonsum und die Exportwirtschaft anzukurbeln. Das Ergebnis sind explodierende Preise. Die für Lebensmittel verdoppeln sich im Jahresschnitt, die für Häuser noch mehr. Wer kann, flieht in Sachwerte, Devisen und Gold. Zweimal hat die Regierung den für die Masse der Beschäftigten wichtigen Mindestlohn anheben müssen.

Anstieg der Exporte reicht nicht, um den der Importe zu decken

Die Basis des Inflationsschocks war gelegt, bevor die Preise für den Import von Energie und Getreide wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine hochschossen. Dass die Türkei auf die Produkte aus Russland angewiesen ist, wirkt wie ein Brandbeschleuniger.

Erdogans simples Rezept geht nicht auf: Der Anstieg der Exporte um 20 Prozent im ersten Halbjahr 2022 reicht nicht, um den der Importe zu decken. Die Dollarlücke in der Leistungsbilanz wächst wie der Abwertungsdruck auf die Lira. Je weniger die Lira wert ist, desto mehr Lira müssen erwirtschaftet werden, um Dollarschulden zu finanzieren.

Die enge Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland sorgt vielerorts für Unmut.

Daher sucht der Präsident sein Heil bei Russlands Wladimir Putin und Kreditgeschäften mit Notenbanken im Mittleren Osten und Asien. Er schreckt vor Eingriffen in den Kapitalverkehr nicht zurück. Exporteure müssen einen Teil ihrer Devisen in Lira halten, günstige Firmenkredite in Lira bekommt nur, wer sein Devisenkonto geplündert hat. Anlegern, die Euro, Dollar und Gold in Lira tauschen, wird versprochen, Verluste zum Dollar aus der Staatskasse zu begleichen. Das wird ein teures Vergnügen für die Steuerzahler.

Erdogans Karriere gründet auf Wirtschaftspolitik, der Zusage, die Inflation zu bändigen und die Mittelschicht zu stärken. Er ließ Autobahnen und Flughäfen bauen, Industriezentren entstehen; er hat das Land modernisiert und attraktiv für Investoren gemacht.

Die schätzen niedrige Löhne, das Potenzial junger Leute und ausgebildeter Fachkräfte, die Nähe zu Europas Märkten (mit denen die Türkei die Hälfte ihres Handels abwickelt), insbesondere wenn die Lieferketten nach Asien wieder einmal brechen. Doch die Skepsis wächst. Bei einer Umfrage der deutsch-türkischen Handelskammer äußerten sich die meisten Betriebe zurückhaltend zu den Geschäftschancen. Ein Hemmnis sei die wechselhafte Wirtschaftspolitik des Präsidenten.

Der preist das islamische Finanzsystem und streichelt die Seele der sich von ihm abwendenden Wähler, indem er die internationale Landesbezeichnung "Turkey" durch "Türkiye" ersetzen lässt. Die Gleichsetzung mit "Truthahn" beleidige das Land. Viele Türken wären froh, könnten sie sich einen Truthahn auf dem Teller leisten.

Andreas Mihm ist Wirtschaftskorrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" für Südosteuropa und die Türkei

Mehr zu den Wirtschaftsdaten der Türkei lesen.

Indien: Auf der Suche nach ausländischen Investoren

"Es gibt Leute, die verlieben sich nach der Ankunft am Flughafen von Delhi so sehr in Indien, dass das Land sie nie wieder loslässt", lautet ein seit Jahrzehnten gültiger Satz über Neuankömmlinge auf dem südasiatischen Subkontinent, "und es gibt Leute, die am liebsten sofort umkehren würden". Der neue Teppichboden, der am Flughafen bei der Renovierung im Jahr 2010 gelegt wurde, konnte dieses Bonmot von Indien-Veteranen ebenso wenig erschüttern wie Versprechungen verschiedener indischer Regierungen über eine goldene wirtschaftliche Zukunft am Ganges.

1.800 deutsche Unternehmen wagten sich seit Beginn der wirtschaftlichen Liberalisierung des Landes vor rund 30 Jahren auf den Subkontinent. Die Zahl der deutschen Staatsangehörigen in dem Staat, der kommendes Jahr mit geschätzten 1,4 Milliarden Einwohnern China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen wird, wird auf wenig mehr als 3.000 geschätzt.

Dabei unternahm Indiens Bundesregierung etliche Anstrengungen, um ausländische Investoren anzulocken. Premierminister Narendra Modi prägte den Begriff "Make in India" in der Hoffnung, sein Land zu einem global wichtigen Industriestandort zu machen. Das Ziel laut der indischen Zentralbank: "Ausländische Investitionen sollen ins Land gebracht werden, um das Wirtschaftswachstum zu verstärken."

Bleibt Indien noch hinter seinem Potential zurück?

Seit 2020 können Auslandsinvestoren über eine sogenannte "Automatische Route" in vielen Bereichen in Indien einsteigen, ohne vorher eine Genehmigung der Behörden einzuholen. Außerdem können schon seit Längerem Tochterunternehmen mit 100-prozentiger Beteiligung in Indien gegründet werden. Einer der Gründe dafür: Zahlreiche Firmen, darunter auch viele deutsche, mussten nach dem Einstieg in Indien Partner verklagen, die sich nicht an Verträge hielten. Außerdem wurde das Steuerrecht überarbeitet, um Investitionen für ausländische Unternehmen attraktiver zu gestalten. Dennoch bleibt das Thema Steuern eine komplizierte Angelegenheit.

Mumbai ist mit 12,5 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Indien und eine der bevölkerungsreichsten Städte der Welt. Zugleich gilt Mumbai als Finanzzentrum des Landes.

"Man darf nicht vergessen, dass in Indien viele Angelegenheiten in den Bereich politischer Schaukampf gehören", warnt in der Wirtschaftsmetropole Mumbai Debashis Basu vom Finanzportal "Moneylife" vor übertriebenem Optimismus. Er ist überzeugt: "Indien bleibt immer noch hinter seinem Potential zurück, weil die politischen Entscheider Geschäftsleuten nicht zuhören und Hindernisse beseitigen. Die Hürden finden ausländische Firmen heute überwiegend in den einzelnen Bundesstaaten. Und die Verbesserung der Produktivität gehört nicht zu den Prioritäten von Politikern und Beamten."

Die Asian Development Bank (ADB) beschreibt das Problem so: "Das Geschäftsklima lässt in Südasien im Vergleich zum übrigen Asien immer noch viel zu wünschen übrig." So gilt für ausländische Firmen immer noch "der Mann für die Briefumschläge" als unentbehrlich: Er muss gute Verbindungen haben und bei den verschiedenen Behörden mit Bargeld gefüllte Umschläge abgeben. Denn Korruption ist in Indien nicht nur allgegenwärtig. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo eine "Gabe" zur Verwirklichung eines Projekts genügt, kann man in Indien mit Schmiergeldern immer nur das Recht erkaufen, zur nächsthöheren Instanz vorzustoßen.

Willi Germund berichtet seit 1996 als Südasien-Korrespondent über Indien.

Mehr zu den Wirtschaftsdaten von Indien lesen.