Gastkommentare : Ein Pro und Contra: Grundmandatsklausel streichen?

Ist die Entscheidung der Koalition, die Grundmandatsklausel aus dem Wahlgesetz zu kippen ein konsequenter Schritt oder führt sie zu vergiftetem demokratischen Klima?

Pro

Der Schritt ist konsequent

Man mag den überfallartigen Charakter der Entscheidung der Ampel-Koalition kritisieren, wenige Tage vor der Beschlussfassung zur Wahlrechtsreform im Bundestag die Grundmandatsklausel aus dem Wahlgesetz zu kippen. Immerhin sehen sich zwei im Parlament vertretene Parteien - Linke und CSU - davon in ihrer Existenz betroffen. Aber der Schritt ist konsequent. Und er ist wohl auch verfassungskonform.

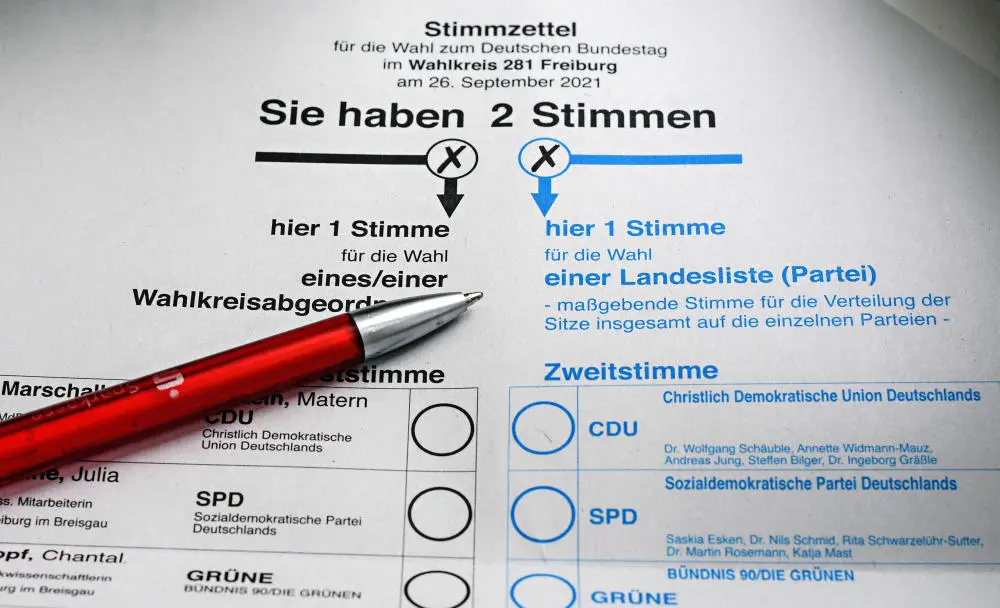

Denn zum einen ist die Grundmandatsklausel im neuen Wahlgesetz schwerlich noch zu rechtfertigen. Die Erststimmen sollen, so der Wille des Gesetzgebers, künftig keinen Einfluss mehr auf die Zusammensetzung des Bundestags nach Parteien haben. Mit der Grundmandatsklausel wäre daher ein Systembruch verbunden gewesen, der mit der vom Bundesverfassungsgericht gern betonten Normenklarheit kollidiert. Zum anderen aber hat die Klausel nie eine echte Rechtfertigung gehabt. Ihrem Charakter nach ist sie ein krummer Weg an der Fünf-Prozent-Hürde vorbei. Dass die CSU nun mit dem Bundesstaatsprinzip argumentiert, dürfte in Karlsruhe kaum verfangen. Denn dort lautete die Linie meist, dass der Gesetzgeber beim Wahlrecht auf das Föderale Rücksicht nehmen kann, aber nicht muss.

Ankreiden kann man der Ampel zum einen, dass sie nicht auch den Fremdkörper der Kandidatur von Parteilosen in den Wahlkreisen aus dem Gesetz streicht. Auch damit können Erststimmen aber Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestags haben - ein Systembruch. Zum anderen hätten SPD, Grüne und FDP das Ende der Grundmandatsklausel mit einer Herabsetzung der Zugangshürde - etwa von fünf auf vier Prozent - verbinden können. Fair wäre das gewesen.

Contra

Die Politisierung ist schädlich

Es ist gute Tradition, dass eine Wahlrechtsreform nicht mit den Stimmen der regierenden Mehrheit durchgedrückt wird. Ihre Akzeptanz ist umso größer, je breiter die Mehrheit im Parlament ist, die sie trägt. Die Kämpfe in den vergangenen Jahren um das Wahlrecht haben bereits zu einer unguten Politisierung des Themas geführt. Seit die Ampel den Vorschlag unterbreitet hat, Überhangmandate nicht zu vergeben, gibt es eine Frontstellung zwischen Regierung und Opposition. Und seit der nochmaligen Überarbeitung, die die Streichung der Grundmandatsklausel mit sich brachte, ist das Terrain vergiftet. Vor Wochen waren CDU-Politiker noch schockiert über das Gerede der CSU vom "Wahlbetrug", nun stimmen sie mit ein.

Grund für die Eskalation ist, dass CSU und Linkspartei durch den Wegfall der Grundmandatsklausel existentiell bedroht sind. Eine Partei, die bundesweit weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erzielt, bekommt keine Sitze nach dem Zweitstimmenergebnis zugeteilt, egal wie viel Wahlkreise ihre Kandidaten gewinnen. Denn ein Sieg im Wahlkreis garantiert nach der neuen Rechtslage kein Mandat mehr. Der CSU würden auch die 45 Wahlkreise, die sie 2021 gewonnen hat, nicht helfen, wenn sie unter fünf Prozent rutscht.

Mehr zur Wahlrechtsreform

Union und Linke sind empört über die Ampel-Reform zur Begrenzung der Abgeordnetenzahl. Die Koalition sieht das naturgemäß anders.

Auch die neue Reform beendet nicht den ewigen Zwist um die Mandatszuteilung. Eine Übersicht über die Initiativen der vergangenen Jahre.

Dieses Ergebnis beeinträchtigt die Glaubwürdigkeit. Die Ampel hatte für ihren Vorstoß mit dem Argument geworben, er sei fair und betreffe alle gleichermaßen. Das stimmt nun nicht mehr. Natürlich ist die CSU ein Sonderfall, aber den gibt es eben schon seit Jahrzehnten. Es ist ein Gebot der politischen Klugheit, darauf Rücksicht zu nehmen. Nun droht die Gefahr, dass jede neue Mehrheit im Bundestag ein neues Wahlrecht beschließt.