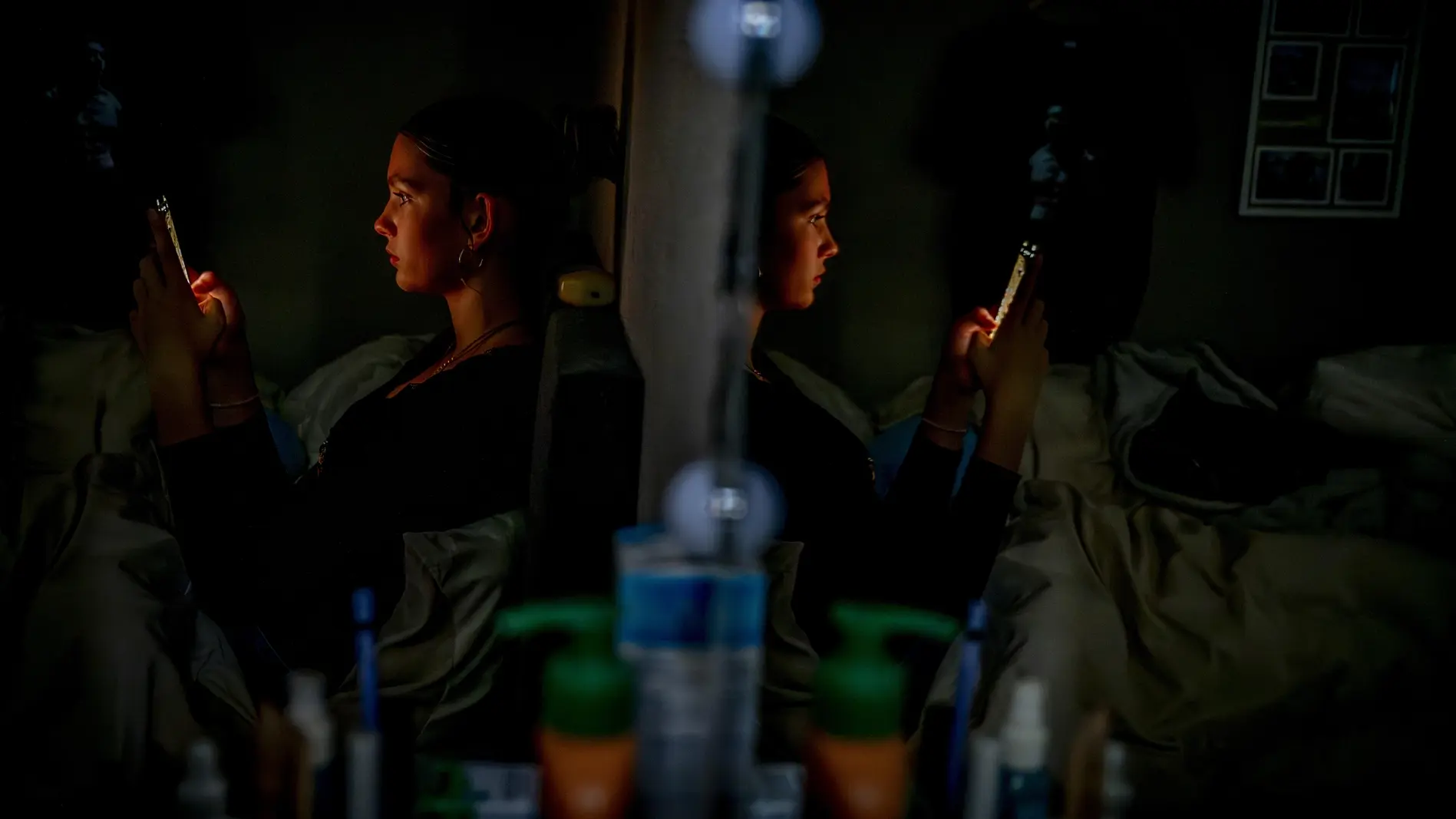

Digitale Räume, reale Folgen : "Ein Sozialexperiment, das Kinder und Jugendliche massiv beeinflusst"

Zu frühe Nutzung sozialer Medien verändert die Hirnpsychologie, sagt die Psychologin Julia von Weiler. Sie plädiert für ein Nutzungsverbot für unter 16-Jährige.

Frau von Weiler, brauchen wir ein Social Media Verbot für unter 16-Jährige?

Julia von Weiler: Ich glaube ja. Seit Jahren ist klar: Wenn es uns nicht gelingt, diese Systeme wirklich kinder- und jugendsicher zu gestalten, müssen wir über ein Verbot nachdenken.

Kritiker des Verbots verweisen auf das Recht von Kindern und Jugendlichen auf digitale Teilhabe und darauf, digitale Lebensräume erkunden zu können. Was ist davon zu halten?

Julia von Weiler: Wer so argumentiert tut, als wäre Social Media ein freier Marktplatz, auf den man einfach gehen kann und ihn genauso leicht wieder verlassen kann. In Wahrheit ist dieser Marktplatz algorithmisch sortiert. Das Verhalten der Nutzer wird gezielt so gesteuert, dass sie möglichst lange bleiben – damit die Plattformen ihre Gewinne maximieren.

Das private Unternehmen Gewinne maximieren wollen, ist aber nichts Neues…

Julia von Weiler: Nein, und das bestreitet auch niemand, am wenigsten die Industrie selbst. Doch Politik und Gesellschaft waren so fasziniert von den technischen Möglichkeiten, dass eine ernsthafte Technikfolgenabschätzung kaum stattgefunden hat. Hätte man die Konsequenzen frühzeitig durchdacht, wäre vieles anders gelaufen. Bei Social Media versuchen wir nun mühsam, das Versäumte nachzuholen – und wiederholen gleichzeitig bei der Künstlichen Intelligenz genau denselben Fehler.

Lassen Sie uns auf den letzten Punkt später gern noch zurückkommen. Erst einmal die Frage: Ist die Idee falsch, möglichst früh schon in der Schule auf digitales Lernen mit Tablets zu setzen?

Julia von Weiler: Ja und Nein. Natürlich müssen wir Kinder und Jugendliche auf die digitalen Räume vorbereiten, in denen sie künftig leben und arbeiten werden. Doch entscheidend ist, wie diese Vorbereitung aussieht. Bedeutet das, dass schon Dreijährige ein Tablet brauchen und Erstklässler flächendeckend mit Geräten ausgestattet werden sollten? Wichtiger ist, dass Kinder zunächst grundlegende Kompetenzen entwickeln – Selbststeuerung, kritisches Denken, Umgang mit Gruppendruck, Konzentrationsfähigkeit und die Fähigkeit, auch einmal offline zu sein. Diese Grundlagen sind elementar und sollten vor der Nutzung digitaler Endgeräte vermittelt werden. Sie sind die Voraussetzung dafür, später sicher und souverän in digitalen Räumen zu bestehen. Klar ist: Kinder können das nicht allein – und auch viele Jugendliche sind damit überfordert.

Ausufernde Nutzung von sozialen Medien ist auch bei Erwachsenen ein Problem. Warum wird sich so auf Kinder und Jugendliche fokussiert?

Julia von Weiler: Das menschliche Gehirn braucht bis ins junge Erwachsenenalter, um sich vollständig zu entwickeln - erst zwischen 20 und 25 ist dieser Prozess abgeschlossen. Wer Kinder früh und unreflektiert digitalen Systemen aussetzt, verändert ihre Hirnpsychologie und fördert Suchtstrukturen. Die utopische Idee, der digitale Raum gleiche Bildungsungerechtigkeit aus und ermögliche egalitäre Teilhabe für alle, hat sich als Illusion erwiesen. Wir wissen längst, dass Algorithmen Verhalten beeinflussen, Abhängigkeit fördern und Stress erzeugen. Trotzdem passiert nichts.

„Wir dürfen keine Angst davor haben, klar zu sagen: Wo digitaler Zugang schadet, muss er beschränkt werden.“

Warum, glauben Sie, ist das so?

Julia von Weiler: Vielleicht, weil auch wir Erwachsene süchtig geworden sind und uns damit lieber nicht kritisch auseinandersetzen. Doch wir müssen anerkennen: Seit 20 Jahren läuft ein Sozialexperiment, das Kinder und Jugendliche massiv beeinflusst – und das offensichtlich schiefgeht. Spätestens jetzt muss der Gesetzgeber handeln. Wenn er die Plattformen nicht endlich verpflichtet, ihrer Angebote so sicher zu gestalten, wie es möglich ist, bleibt nur der Weg, den Zugang für Kinder und Jugendliche zu begrenzen.

Der Blick richtet sich jetzt nach Australien, wo den Plattformbetreibern ein Jahr Zeit gegeben wurde, eigene sichere und datenschutzkonforme Lösungen für die Kontrolle der Altersbeschränkungen zu entwickeln. Ein Vorbild für Deutschland?

Julia von Weiler: Unbedingt. Ich finde es richtig, dass die Unternehmen selbst Lösungen schaffen müssen – und dass bei Untätigkeit oder Untauglichkeit empfindliche Strafen drohen. Wir dürfen keine Angst davor haben, klar zu sagen: Wo digitaler Zugang schadet, muss er beschränkt werden. Wer das auf eine „Verbotsdebatte“ reduziert, greift zu kurz. Aber das müssen wir aushalten.

Selbst wenn der Zugang zu Social Media Diensten künftig für unter 16-Jährige nicht mehr möglich sein sollte: Im Internet finden sich viele andere kinder- und jugendgefährdende Angebote, die nicht reguliert sind. Was kann da getan werden?

Julia von Weiler: Die Regelung zu Social Media ist nur ein erster Schritt, wenn wir es mit dem Kinder- und Jugendschutz wirklich ernst meinen. Weitere Bereiche müssen folgen – vor allem der Gaming-Sektor, in dem enorme Risiken liegen. Da stehen uns noch wichtige und spannende Debatten bevor.

„KI-Systeme schaffen Echokammern, in denen man sich verstanden fühlt – und zugleich isoliert.“

Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass aktuell die Gefahr besteht, im Zusammenhang mit KI-Diensten die Entwicklung zu verschlafen. Wie ist das zu verstehen?

Julia von Weiler: Wir lassen uns erneut von den Möglichkeiten blenden – und übersehen, welche Dynamiken wir damit entfesseln. KI-Systeme lernen aus riesigen, oft verzerrten Datenmengen. Sie reagieren schnell, freundlich, bestätigend – und schaffen so eine „Ich-plus-KI-Beziehung“, die besonders für Kinder und Jugendliche verführerisch ist. Diese Systeme spiegeln das eigene Denken, verstärken Stimmungen und erzeugen emotionale Abhängigkeiten. Sie schaffen Echokammern, in denen man sich verstanden fühlt – und zugleich isoliert. Wenn wir das nicht frühzeitig begrenzen und begleiten, wiederholen wir die Fehler von Social Media – nur mit noch tieferer Wirkung auf Selbstbild, Bindungsfähigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Mehr zum Thema lesen

Viele Kinder und Jugendliche leiden unter der Nutzung sozialer Medien. Hilft ein gesetzliches Mindestalter? Damit beschäftigte sich der Petitionsausschuss näher.

Brauchen wir nach dem Beispiel Australiens eine Altersgrenze für die Nutzung sozialer Medien? Sebastian Morgner und Tatjana Heid im Pro und Contra.

Wenn Basiswissen über Demokratie fehlt, haben Fake News umso bessere Chancen, sagt Forscherin Nina Kolleck und fordert eine entschlossene Strategie für die Schulen.