Künstliche Intelligenz in der Schule : "Nicht nur einfach Pro und Contra"

Professorin Ute Schmid forscht seit Jahren an der Schnittstelle zwischen Informatik und Schulbildung. Die Kernfrage sei, wie die Fächer vermittelt werden, sagt sie.

Frau Schmid, das neue Schuljahr hat in den meisten Bundesländern wieder begonnen, zuletzt hatte das Verbot von Smartphones in der Schule für Diskussionen gesorgt. Wo stehen wir in Deutschland beim Einsatz digitaler Technologien im Unterricht?

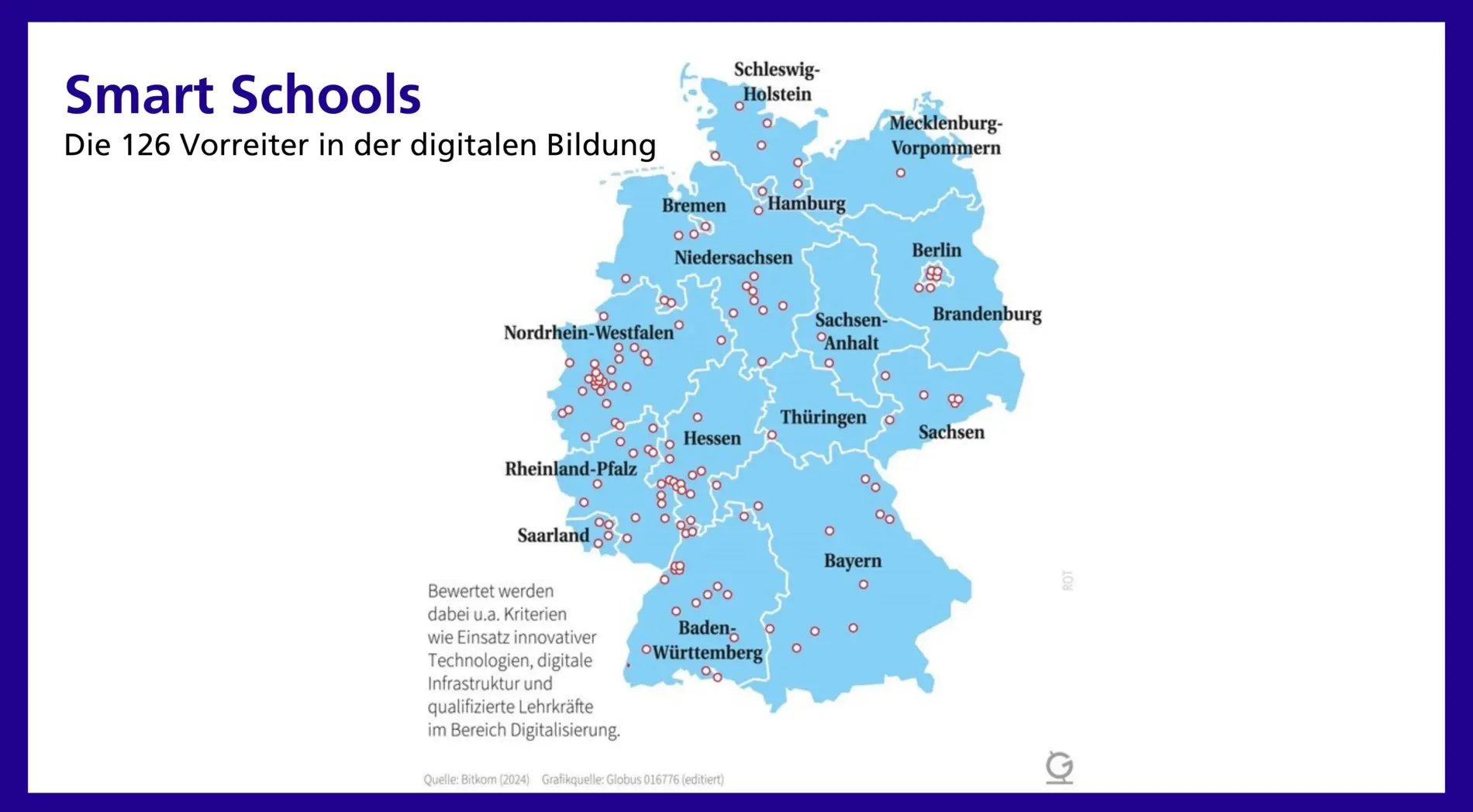

Ute Schmid: Eine pauschale Antwort ist nicht möglich. Es gibt Schulen, die kaum eine ordentliche Rechnerinfrastruktur haben. Und Schulen leiden unter fehlenden Technikerstellen, so dass etwa teure iPads verstauben, weil sich niemand um Updates kümmert. Selbst Schulen mit einer guten technischen Infrastruktur kranken an fehlenden Konzepten: Für welches Thema, in welchem Fach, in welchem Schuljahr sind welche digitalen didaktischen Instrumente überhaupt sinnvoll?

Wie sieht das in anderen Ländern aus, wird dort souveräner mit Digitalem in den Schulen umgegangen?

Ute Schmid: Skandinavien war immer Vorreiter, auch Osteuropa. Andererseits verbannt Dänemark Tablets wieder aus der Grundschule. Und Bayern schlägt aktuell vor, bis zur achten Klasse digitale Medien aus dem Schulunterricht wieder rauszunehmen. Ein generelles Pro oder Contra für die Nutzung digitaler Medien in Schulen finde ich zu undifferenziert. Kinder wachsen in einer digitalisierten Welt auf. Um alle Kinder sinnvoll zu fördern und Bildungsungerechtigkeiten entgegenzuwirken, gehören digitale Kompetenzen wie Informatik und auch der Umgang mit KI-Werkzeugen in die institutionalisierte Bildung.

Studien bescheinigen, dass die Kompetenzen in den Basisfächern immer weiter zurückgehen. Liegt das auch an der Digitalisierung der Gesellschaft?

Ute Schmid: Meine persönliche Meinung: Ich glaube, dass es ein bisschen auch an der Digitalisierung liegt. Aber ich denke, dass die eigentlichen Ursachen woanders liegen. Digitalisierung kann nützlich oder schädlich sein. Es kommt darauf an, wie man sie in den Bildungskontext einbettet. Erinnern wir uns an die Einführung der Taschenrechner: Es ist völlig in Ordnung, dass ich nicht mehr in der Lage bin, etwa eine große Quadratwurzel per Hand zu berechnen. Wir können durchaus bestimmte Kompetenzen verlieren, weil wir eben moderne Werkzeuge haben. Aber mir fehlt zum Beispiel im Mathematikunterricht ein Zugang, mit dessen Hilfe Kinder aus der Schule kommen und wissen: Was ist eine Quadratwurzel? Und bei welchen Problemen brauche ich diese Rechenoperation?

Es hat also weniger mit der Frage zu tun, ob digitale Mittel eingesetzt werden oder nicht...

Ute Schmid: Das führt uns zum Kernthema, wie Fächer vermittelt werden. Nach meiner Beobachtung wird auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern häufig der Fokus auf sehr leicht abprüfbares Wissen gelegt, was eben meist Auswendiglernwissen ist. Ein Beispiel: Schülerinnen und Schüler können in der mündlichen Abfrage zum Ottonischen Reich eine Eins erzielen. Aber wenn ich dann drei Monate später etwas zum Ottonischen Reich frage, werden sie nichts mehr davon wissen.

Könnte man ja googeln.

Ute Schmid: Könnte man. Aber es gibt doch einen Grundstock an Allgemeinwissen, den die Schule vermitteln soll. Und das gelingt nicht mehr so gut wie früher.

Es gibt diesen Animationsfilm namens Wall-E...

Ute Schmid: ...genau den nehme ich immer als Beispiel!

Dort lautet das Szenario: Menschen in der fernen Zukunft lassen sich von der Technik derart bedienen, dass sie degenerieren. Wie realistisch ist diese Dystopie?

Ute Schmid: Aktuell halte ich sie für eher realistisch. Ich hoffe, wir kriegen noch die Kurve. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) führt schon jetzt beobachtbar zu De-Skilling. Letztens bestätigten mir Unternehmensvertreter auf einer Tagung, dass sie teilweise schon nach zwei Wochen Nutzung von ChatGPT nicht mehr in der Lage sind, eine Email selber zu formulieren. Muss ich Emails selber schreiben? Ich finde schon. Im Extremfall haben wir ein KI-System, das eine Email schreibt - und ein anderes KI-System liest und beantwortet sie.

Warum ist das Szenario so problematisch?

Ute Schmid: Kommunikation ist ja dazu da, sich zum Beispiel über Arbeitsinhalte abzustimmen. Da sollten die Menschen Kontrolle behalten. Es macht aber beispielsweise Sinn, dass sich ein KI-System mit einem anderen darüber abstimmt, welche Inhalte für eine Präsentation relevant sind. Teilweise werden Menschen, vor allem im Freizeitbereich, auch durch gezieltes Nudging mit KI zu Clickbait degradiert. Das hat mit einem humanistischen Menschenbild nichts mehr zu tun.

Genau jenes ist Schulauftrag. Welche Fähigkeiten drohen im klassischen Unterricht verloren zu gehen?

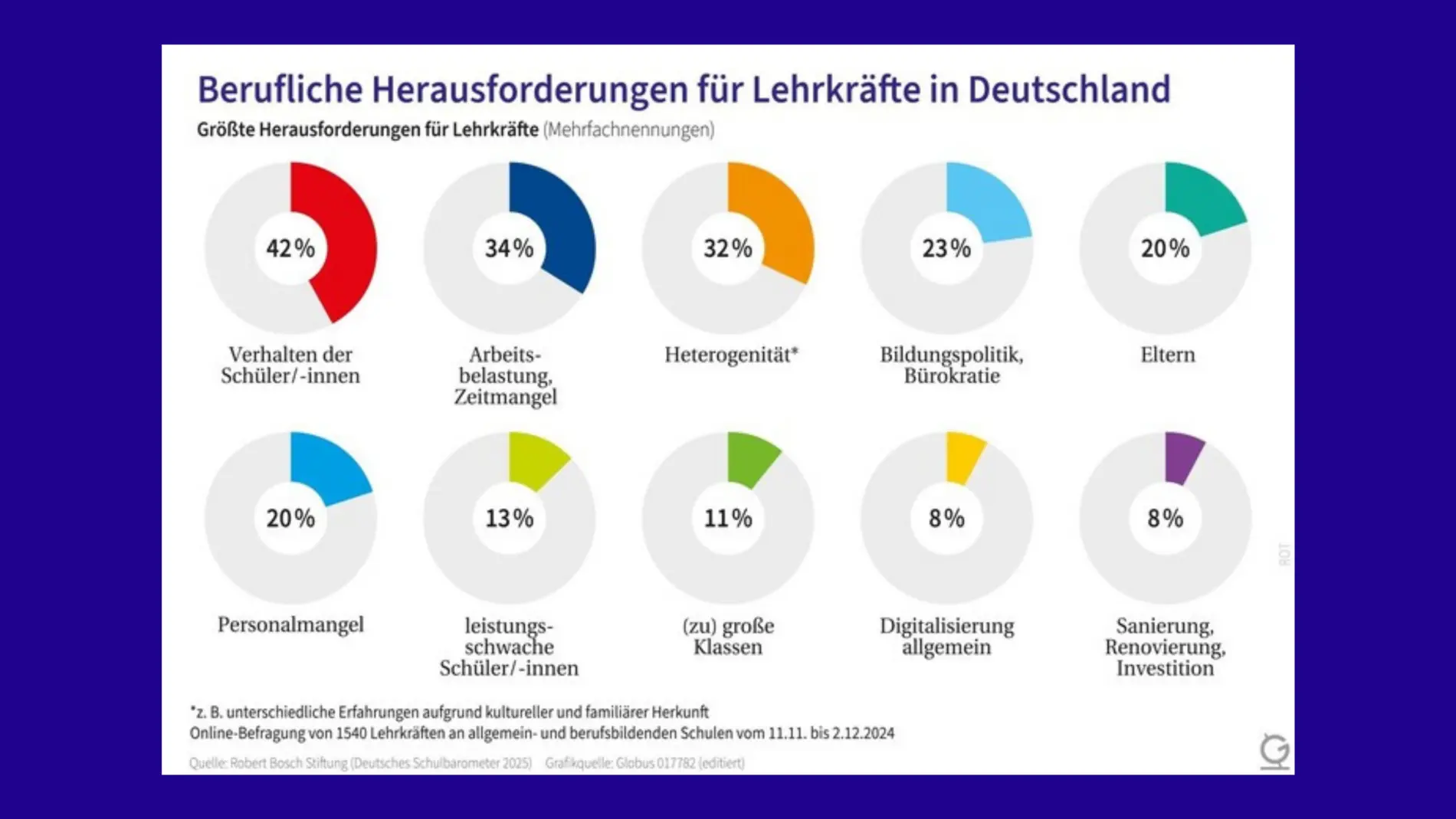

Ute Schmid: Viele Inhalte werden sicher gut vermittelt. Aber beim Fokus auf klar prüfbares Wissen geht einiges an Kompetenzen verloren, insbesondere oft das tiefere Verständnis von Konzepten, Methoden und Problemlösekompetenz. Dieser Shift auf möglichst klare Begründbarkeit von Noten - teilweise verursacht durch Eltern, die Noten hinterfragen und vielleicht sogar mit dem Rechtsanwalt drohen - macht es den Lehrkräften schwer, Aufgaben zu stellen, die man nicht einfach abhaken kann. Sondern bei denen komplexere Inhalte abgefragt werden, bei denen es verschiedene Lösungen gibt und die man eher qualitativ beurteilt. Die Art und Weise der Prüfung ist oft der "versteckte" Lehrplan, auf den hin Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende sich ausrichten und versuchen, sich zu optimieren.

Bildet die aktuelle bildungspolitische Debatte diesen Punkt ausreichend ab?

Ute Schmid: Nein. In der aktuellen Debatte um KI in Schulen fehlt mir die Diskussion der Fachdidaktiken: Um zu entscheiden, welche digitalen Werkzeuge sinnvoll wie eingesetzt werden können, muss zunächst Klarheit darüber bestehen, welche Kompetenzen in welchem Fach in welcher Klassenstufe relevant sind. Erst im zweiten Schritt sollte die Frage nach den geeigneten didaktischen Instrumenten folgen.

Ist KI auch solch ein Prüfungsoptimierer?

Ute Schmid: Nach Veröffentlichung von ChatGPT gab es zunächst den Aufschrei aus den Schulen, dass die Nutzung verboten werden soll, denn sonst schreibt die KI den Aufsatz oder löst die Hausaufgabe. Dabei hat sich die Schule zuvor ja auch nicht darum gekümmert, ob die Mutter oder der ältere Bruder den Aufsatz schreibt. Wir wissen alle, dass viele Eltern die Referate für ihre Kinder machen. Bildungsgerechtigkeit sieht anders aus.

Wie können wir der ein Stück näher kommen?

Ute Schmid: Wir brauchen ein vernünftiges Ganztagskonzept, bei dem das individuelle Üben statt zuhause in den Schulen mit entsprechender Betreuung stattfinden kann. Mit digitalen Werkzeugen, insbesondere KI, können viele Aufgaben zumindest auf den ersten Blick effizienter erledigt werden. Hier sehe ich auch die Gefahr, dass man sich zu wenig Gedanken macht, wie die zumindest in Gymnasien ohnehin zu vollen Lehrpläne auf Kerninhalte reduziert werden könnten. Statt viele Dinge oberflächlich zu vermitteln, wäre es aus meiner Sicht sinnvoller, dass Zeit bleibt, Verständnis, Kompetenzaufbau und Problemlösen zu fördern.

„Statt viele Dinge oberflächlich zu vermitteln, wäre es sinnvoller, dass Zeit bleibt, Verständnis, Kompetenzaufbau und Problemlösen zu fördern.“

Die Politik arbeitet an einem zweiten Digitalpakt für die Schulen. Warum hat es mit dem ersten so lange gedauert?

Ute Schmid: Weil Bildung bei uns Ländersache ist. Es ist einzusehen, dass wir als Bundesrepublik gerade im Bereich Kultur und Bildung eine Autonomie in den Ländern haben wollen. Aber im Bildungsbereich fällt uns das zunehmend auf die Füße. Wenn ich alleine sehe, wie unterschiedlich die Standards zum Beispiel beim Informatikunterricht in den einzelnen Bundesländern sind, hat man da eine Heterogenität, die eigentlich nicht vertretbar ist. Will man gezielt KI-Tutorsysteme für spezielle Inhalte, etwa das Lösen von Redox-Reaktionen im Chemieunterricht oder für die Vermittlung von Rechenkompetenzen in der Grundschule, entwickeln, wäre es deutlich effizienter, solche Systeme für einen bundesweiten Einsatz zu konzipieren und dann auch breit in ihrer Wirksamkeit evaluieren zu können. Es macht keinen Sinn, das 16 Mal einzeln anzugehen.

Wie sieht aus Ihrer Sicht die ideale Schule aus?

Ute Schmid: Sie hat Lehrkräfte, die mehr Zeit haben, die vielleicht weniger Stunden Fachunterricht machen und sich dafür mit ihren Schülerinnen und Schülern in kleinen Gruppen auseinandersetzen. Sie ermöglicht stärkere Individualisierung und Förderung sowohl für schwächere als auch für besonders begabte Kinder. Gerade hier bieten KI-Werkzeuge, insbesondere Intelligente Tutorsysteme, große Chancen.

Wenn Basiswissen über Demokratie fehlt, haben Fake News umso bessere Chancen, sagt Forscherin Nina Kolleck und fordert eine entschlossene Strategie für die Schulen.

Noten und Lehrbücher gehören nicht zum Konzept der Universitätsschule. Stattdessen: fachübergreifende Projekte und individuelles Lernen. Kann das funktionieren?

In einer Bremer Schule hat der Chatbot bereits Einzug in den Unterricht gehalten. Die Technologie dürfte Einfluss auf Prüfungen, Hausaufgaben und Co. nehmen.