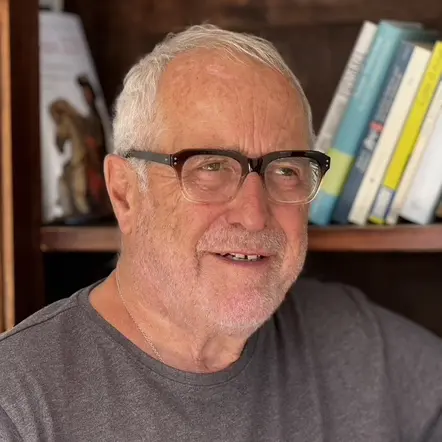

Drehbuchautor Fred Breinersdorfer : „Es nicht nur ein historisches, sondern ein hochaktuelles Thema“

Vom Nazi-Elternhaus zum Brückenbauer im Film: Fred Breinersdorfer über Adenauer und de Gaulles erstes Treffen in 1958 und die Rolle von Dialog in Konflikten.

Ein historischer Film muss immer aus einer glaubwürdigen Mischung von Fakten und Fiktion bestehen, damit er den Zuschauer packt, sagt Drehbuchautor Fred Breinersdorfer. Er schrieb für ARTE und das ZDF die Vorlage zum Fernsehfilm „An einem Tag im September“, der am 24. und 25. September im Berliner Parlamentsviertel gezeigt wird. Der Film folgt dem Treffen des französischen Premierminister Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) am 14. September 1958 in Lothringen.

Wie ist Ihre Vorliebe für historische Stoffe entstanden?

Fred Breinersdorfer: Meine Neigung zur filmischen Beschäftigung mit der deutschen Geschichte ist durch die Auseinandersetzung mit meinen Eltern entstanden. Meine Mutter war eine krasse Antisemitin, mein Vater diente bei der SS-Leibstandarte Adolf Hitler als Offizier. Zum Glück hatte er nichts mit deren Verbrechen zu tun, er war immer an der Front. Aber bis zu seinem letzten Atemzug war er ein überzeugter Nazi. Ein Onkel von mir war gefallen, die Schuldzuweisungen dafür an die Überfallenen hörten nicht auf. Im zweiten Studienjahr bin ich dann ausgezogen und von Mainz nach Tübingen gegangen, weil es wegen seiner Haltung stetig bei uns gekracht hat. Meine Geschwister und ich sind überzeugte Sozialdemokraten. Ich habe sogar mal für die SPD für den Bundestag kandidiert. Letztlich bin ich froh, dass es nicht geklappt hat. Ich fühle mich als Autor wohler.

Was hat Sie denn an diesem Thema interessiert?

Fred Breinersdorfer: Ich wurde 1946 in den Ruinen von Mannheim geboren, und wenn ich nach dem Schuldigen fragte, hörte ich die Juden, die Amis und der Franzose. Meine Familie war geprägt von Franzosenhass, obwohl niemand jemals in Frankreich war oder einen Franzosen oder eine Französin gekannt hat. Mein Großvater kaufte mir sogar Bücher, unfassbare Hetzschriften gegen alles Französische. Als Student habe ich sie dann weggeschmissen.

Wann waren Sie das erste Mal jenseits des Rheins?

Fred Breinersdorfer: Mit 17 Jahren bin ich mit dem Fahrrad an die Küste des Midi gefahren, wo ich mich in Land und Leute verliebt habe. Mir imponierte unter anderem, dass mir oft ein Baguette oder ähnliches zugesteckt wurde, weil die Menschen merkten, dass ich kein Geld hatte. Als Student habe ich dann in Paris mit Kumpels gegen die De Gaulle Regierung demonstriert, nachdem sie die Sorbonne geschlossen hatte und geriet ins Visier der Behörden. Mein Verhältnis zu Frankreich hat dieses Erlebnis nicht getrübt, sondern hin zum linken, liberalen Frankreich geöffnet. Heute lebe ich abwechselnd in beiden Ländern. Daher habe gerne ich sofort zugesagt, als ich gefragt wurde, ob ich ein Buch über dieses Treffen um den Anfang der Aussöhnung zwischen der BRD und Frankreich schreiben will.

Warum ist das Treffen so wichtig, obwohl es ohne Beschlüsse zu Ende ging?

Fred Breinersdorfer: Adenauer und de Gaulle gingen in der Tradition der Diplomatie aufeinander zu, in guten wie in schlechten Zeiten miteinander zu reden, um Lösungen zu finden. Auch wenn die Gespräche mehrere Jahre dauern. Insofern ist es nicht nur ein historisches, sondern ein hochaktuelles Thema. Ganz egal welchen Konflikt wir weltweit ansehen, wenn die Politikerinnen und Politiker nicht miteinander reden, werden sie nicht beendet und wird es keinerlei Aussöhnung geben.

Welches waren Ihre wichtigsten Quellen, um die von Ihren Büchern bekannte historische Akkuratesse zu erreichen?

Fred Breinersdorfer: Johannes Willms exzellente Abhandlung über de Gaulle hat mich sicher beeinflusst. Außerdem konnte ich die Unterlagen des Auswärtigen Amts zu den Vorbereitungen und mit einem achtseitigen Protokoll über die Ereignisse im Bundesarchiv einsehen, die inzwischen digitalisiert sind. Es enthält keine Gesprächsnotizen, ich konnte aber den Ablauf nachvollziehen. Ich bin ja diplomatischer Laie, ich musste mich erstmal in diese Welt eindenken. Jedes Geschenk, jede Verbeugung hat eine gewisse Bedeutung. Aus diesen Unterlagen konnte ich den roten Faden für eine fiktionale Darstellung ableiten, die Grundlage für das dramaturgische Gerüst der fiktionalen Erzählung sowie die Emotionen wurde. Das ist der komplizierteste Schritt beim Drehbuchschreiben über historische Ereignisse.

„Ein historischer Film muss immer aus einer glaubwürdigen Mischung von Fakten und Fiktion bestehen, damit er den Zuschauer packt.“

Wollten Sie immer auch ein Bild der Zeitstimmung zeichnen?

Fred Breinersdorfer: Mein Vorbild war die Serie „Downton Abbey“, die im Wesentlichen auf zwei Ebenen erzählt wird. Sie schildert die Welt der Herrschenden und auf der anderen Seite die der Künstler und Dienstboten. So können die starken sozialen Konflikte der damaligen Gesellschaft geschildert und spannende und emotionale Geschichten erzählt werden. Ich habe mich für vier Ebenen entschieden: Die beiden Politiker stehen für die Erbfeindschaft zwischen beiden Ländern. Ihre Referenten repräsentieren die gegenseitigen Vorurteile des gemäßigten Bürgertums. Ich musste natürlich die einfachen Franzosen einbeziehen, die das Leid des Krieges nicht vergessen hatten. Eine Köchin hat sich damals tatsächlich geweigert, für Adenauer zu kochen. Und dann die jungen Journalistinnen, die für die neue Generation stehen. Mit ihnen eröffnet sich eine Perspektive auf eine gemeinsame Zukunft, die auch was mit meiner Biografie was zu tun hat.

Und was ist mit der Rolle von Madame de Gaulle?

Fred Breinersdorfer: Es gab eine Unterbrechung in den Gesprächen, nachdem sich de Gaulle und Adenauer nicht einig geworden sind. Der Grund ist aus dem Protokoll nicht ersichtlich. Also habe ich das Einwirken von Yvonne de Gaulle erfunden. Diese weise Frau erkennt genau, die zwei Alten haben sich in der Wolle, und jeder knurrt in sich rein. Sie sucht eine Brücke, indem sie vom Schicksal ihres behinderten Kindes erzählt. Dies ist belegt. Ebenso der erwähnte vergebliche Versuch von Stresemann, in der Weimarer Republik eine Brücke zwischen beiden Ländern zu schlagen. Oder der Brief von de Gaulle aus dem Gefängnis, aus dem er vorliest. Ein historischer Film muss immer aus einer glaubwürdigen Mischung von Fakten und Fiktion bestehen, damit er den Zuschauer packt.

Hatten Sie manchmal Angst, dass der Film zu dialoglastig werden könnte?

Fred Breinersdorfer: Regisseur Kai Wessel und ich haben drei Tage lang jeden Satz einzeln umgedreht, ob er passt und funktioniert. Wir hatten Angst, dass die Zuschauer aussteigen, wenn wir sie nicht packen. Wir hatten ursprünglich auch überlegt, die Dialoge im Schnitt mit anderen Handlungssträngen zu unterbrechen. Das hat nicht funktioniert. Die Spannung in den Dialogen war so nicht zu halten. Mit solchen Erfahrungen lebst du als Autor sehr gerne, weil es den Film besser macht.

Open-Air-Kino im Parlamentsviertel: Am 24. und 25. September erinnert eine Kurzfassung des Films „An einem Tag im September“ an das historische Treffen von 1958.

Vor über 60 Jahren vereinbarten Deutschland und Frankreich eine enge Partnerschaft, verfolgten damit aber durchaus unterschiedliche Ziele.

War für Kai Wessel und Sie immer klar, dass sie mit deutschen und französischen Schauspielern und Schauspielerinnen drehen wollen?

Fred Breinersdorfer: Kai Wessel war meine erste Wahl, nachdem wir uns bei einem Projekt, dass dann leider nicht zustande kam, schätzen lernten. Er ist ein sehr sensibler, guter Regisseur. Auf die Besetzung Adenauers mit Burkhard Klausner habe ich gedrängelt. Sie finden keinen guten Schauspieler, der dem ehemaligen Kanzler äußerlich ähnelt. Also muss man jemand finden, der sich da reinspielt, was ihm in „Der Staat gegen Fritz Bauer“ und jetzt hervorragend gelungen ist. Um die Figur überzeugend einzuführen, erfanden wir die lange Anfahrt in Adenauers Original-Mercedes. Er ist vor ein paar Jahren für 500.000 Euro versteigert worden. Der Besitzer hat ihn uns voller Stolz zur Verfügung gestellt. Jean-Luc Berthelot ähnelt de Gaulle dagegen sehr, nachdem wir ihm die richtige Frisur verpasst haben. Er ist ein wahnsinnig sympathischer Typ, und spricht sehr gut Deutsch. Diese Besetzung hilft dem Film ungemein, sie stürzte uns aber in Probleme mit der Synchronisation. Burkhard Klaußner hat seinen Part in Französisch letztlich selbst synchronisiert, damit das historische Bild stimmt.