Rolle der Diplomaten in der NS-Diktatur : Umstrittene Vergangenheit des Auswärtigen Amts

Mit ihrer Studie löste eine Historikerkommission 2010 ein Beben aus: Wissenschaft und Öffentlichkeit diskutierten über die NS-Verstrickungen des Auswärtigen Amtes.

Ob Joschka Fischer (Grüne) ahnte, was er da auslöste? 2005 gab der damalige Außenminister der rot-grünen Koalition ein Werk zur Erforschung der Geschichte des Auswärtigen Amts (AA) in Auftrag. Lange nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, im Oktober 2010, wurde das Ergebnis veröffentlicht - und löste ein Beben aus. Selten zuvor und noch seltener danach hat eine historische Studie hierzulande derart langanhaltend die Gemüter erhitzt.

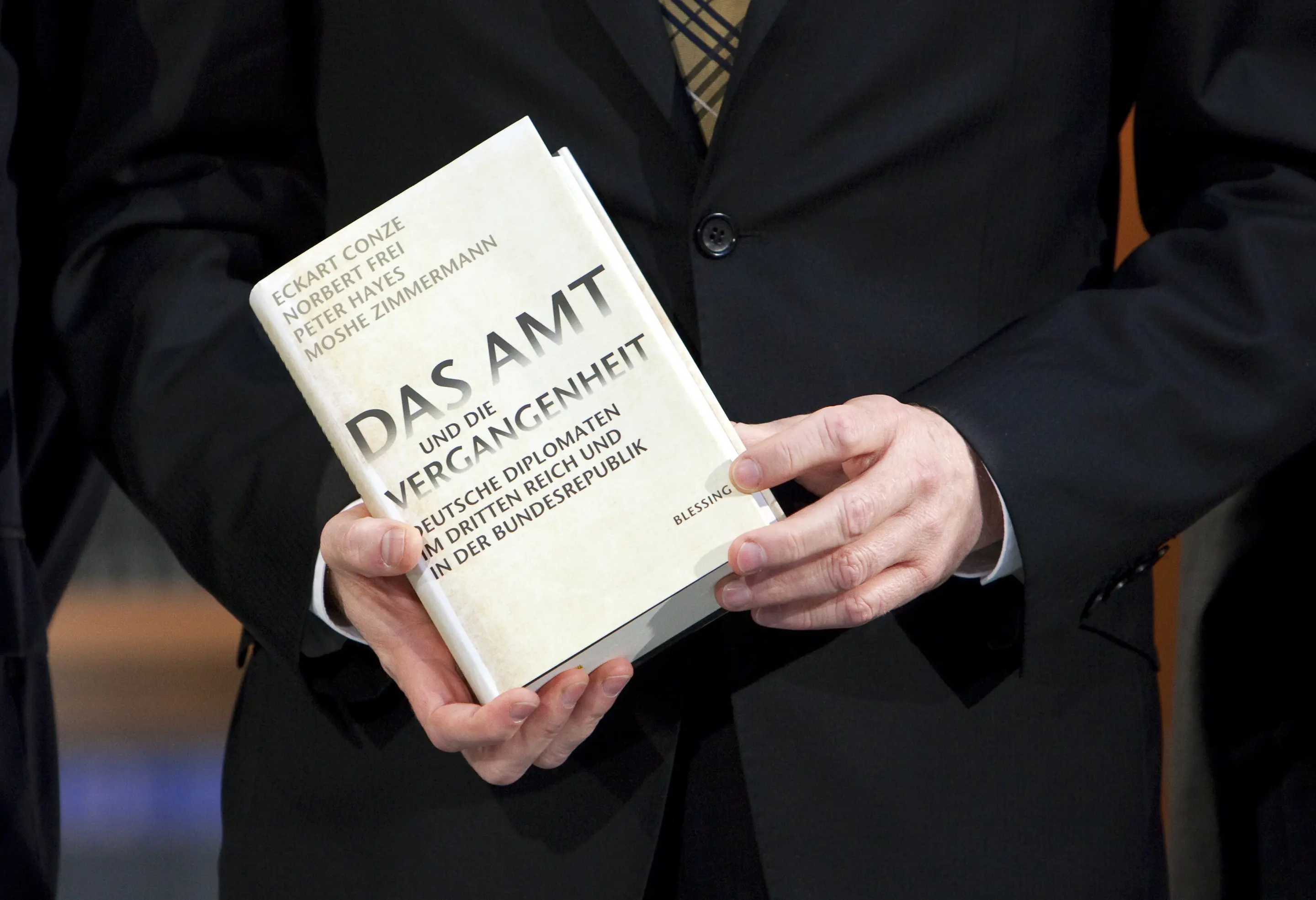

Vorgestellt wurde der Band mit dem Titel "Das Amt und die Vergangenheit - Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik" von einer Historikerkommission unter Leitung von Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes und Moshe Zimmermann.

Studie: Diplomaten waren nicht nur Mitwisser, sondern Mittäter von NS-Verbrechen

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Kommission hatten es in sich. Vor allem das Ausmaß, in dem das Ministerium in die nationalsozialistische Politik der Judenvernichtung eingebunden war, überraschte viele.

In den Worten des Historikers Christian Mentel, der sich in den Jahren nach dem Erscheinen des Buchs immer wieder mit der ungewöhnlichen Debatte, ihrem Verlauf, ihrer Schärfe und Struktur beschäftigt hat, war die Historikerkommission zu dem Ergebnis gekommen, "dass deutsche Diplomaten nicht nur Mitwisser, sondern Mittäter von NS-Verbrechen, insbesondere des Holocaust, waren, schrieb Mentel in einer Ausgabe von "Aus Politik- und Zeitgeschichte".

Im Jahr 2010 übergab der damalige Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) das Buch "Das Amt und die Vergangenheit".

Er fügte hinzu: Nicht zuletzt aufgrund der großen personellen Kontinuität zwischen dem Außenministerium des "Dritten Reiches" und der Bundesrepublik sei noch jahrzehntelang ein Geschichtsbild gepflegt worden, "das diese Vergangenheit ausblendete und das AA zum `Hort des Widerstands` gegen das Regime umdeutete".

Nach Erscheinen der Studie kam eine Debatte auf, die, einmal in Schwung gekommen, gut zwei Jahre andauern sollte, eine Debatte, die gleichermaßen von Fachleuten wie einer interessierten Öffentlichkeit geführt und in einer unter Historikern eher unüblichen Unversöhnlichkeit ausgetragen wurde. Auch vor Polemik, persönlichen Angriffen und Unterstellungen schreckten die Fachleute nicht zurück.

Vorwurf der “Geschichtspornographie” und DDR-Propaganda

So wurde den Kollegen wahlweise der Besuch eines historischen Proseminars empfohlen oder das Werk als "Geschichtspornographie" gebrandmarkt und in die Nähe von DDR-Propagandaschriften gerückt.

Bei allem Streit gab es aber immer auch ausgleichende Stimmen. Christian Mentel machte auf den Umstand aufmerksam, dass es zu den "Charakteristika dieser Debatte" gehörte, dass selbst die schärfsten Kritiker die Grundaussage des Buches nicht in Frage stellten, dass nämlich das Auswärtige Amt während der NS-Zeit eine verbrecherische Politik betrieb, in die Umsetzung des Holocausts involviert war und zahlreiche, auch schwer belastete Mitarbeiter im AA der Bundesrepublik ohne größere Probleme wieder ihren Dienst verrichten konnten.

Zu den weniger polemisch vorgetragenen Kritikpunkten zählte die Frage nach dem richtigen Schwerpunkt: Wurde zu sehr auf den Holocaust fokussiert, wurde der Widerstand im Amt zu wenig honoriert? Dazu gehörten auch die Fragen: Wurden Quellen fehlinterpretiert oder Schlussfolgerungen überdehnt? Und hat die Kommission unter dem Strich ihre Erkenntnisse zu sehr in Szene gesetzt? Mentel beobachtete eine wiederkehrende Tendenz, politische und wissenschaftliche Elemente gleichermaßen zusammenzubringen. So sei die Debatte insgesamt sowohl durch ein hohes Maß an wissenschaftlicher Substanz als auch durch den politischen Gehalt geprägt gewesen.

Bundesregierung stellt Millionen für die Aufarbeitung bereit

"Diese Eigenschaft", lautete Mentels Einschätzung, "rückt sie in eine Reihe mit anderen großen historischen Debatten, von der Kontroverse um den Reichstagsbrand über den Historikerstreit bis hin zur Wehrmachtsausstellung".

2017, zwölf Jahre nach Fischers Initiative, stellte die schwarz-rote Bundesregierung eine Millionensumme bereit, um die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit voranzutreiben: Bundesministerien und Bundesbehörden sollten Historikerkommissionen mit der Untersuchung der NS-Vergangenheit ihrer Vorläuferorganisationen und ihres Umgangs mit dem Nationalsozialismus beauftragen. Es wird spannend zu beobachten sein, ob die eine oder andere davon die Gemüter der Fachwelt und interessierter Laien noch einmal so bewegen kann wie "Das Amt".

Auch interessant

Die frühere Bildungsministerin Annette Schavan will die Erinnerungsarbeit mehr in die Breite der Gesellschaft tragen und sieht dabei auch Unternehmen in der Pflicht.

Volkswagen-Chef Piech war anfangs wenig daran interessiert, die NS-Vergangenheit von VW aufzuarbeiten. Heute gilt das Verhalten des Konzerns als beispielhaft.

Vor 40 Jahren hielt Richard von Weizsäcker seine berühmte Rede zum Jahrestag des Kriegsendes. Nicht als erster sprach er dabei von einem "Tag der Befreiung".