Vereinigte Staaten von Amerika : Ein Hofstaat der Reichen

Der US-Korrespondent Julian Heißler beschreibt in "Amerikas Oligarchen" die Verflechtung von Geld und Macht. Diese gehöre seit ihrer Gründung zur DNA der USA.

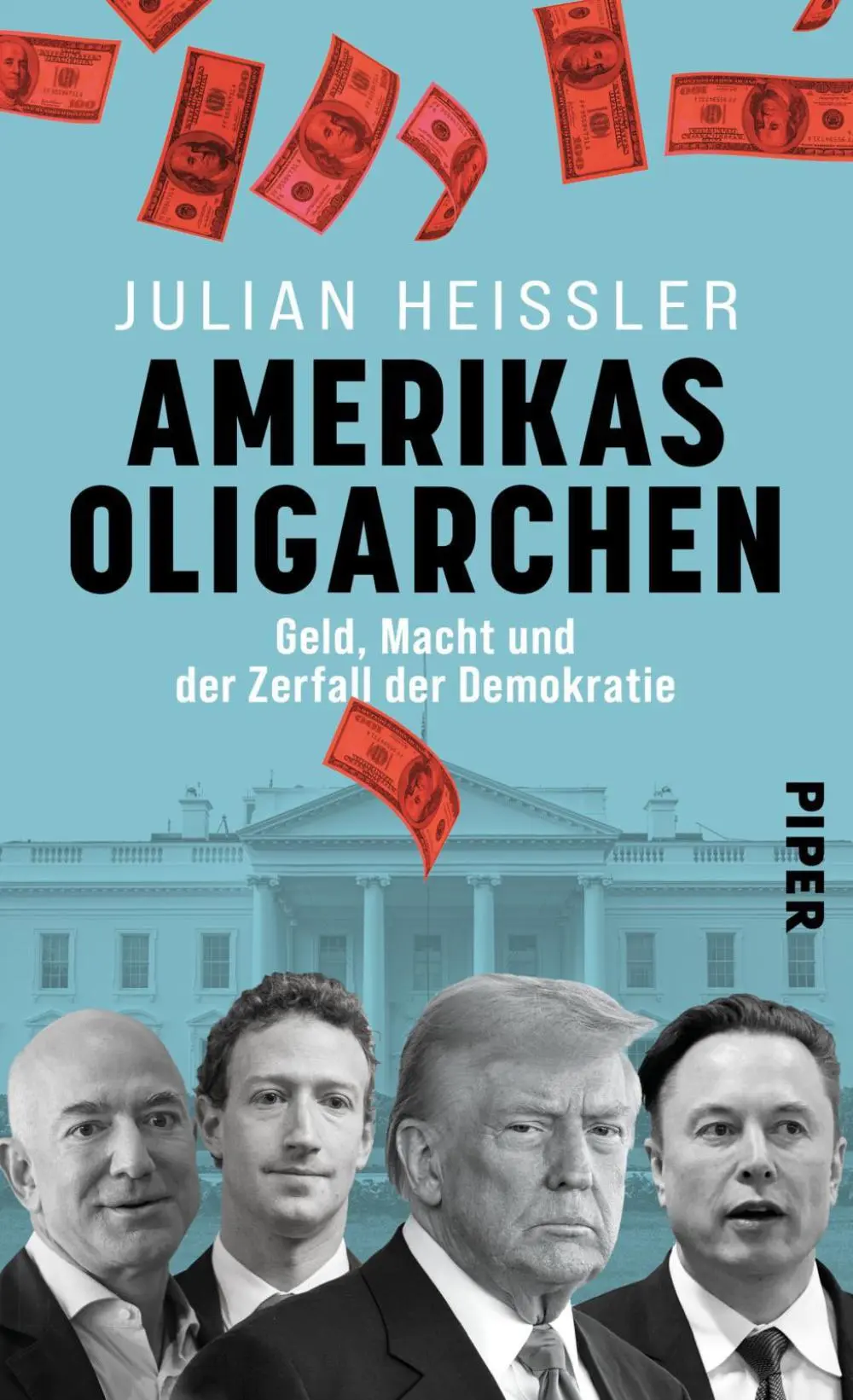

Oligarchie wird in der Politikwissenschaft definiert als die Herrschaft einer kleinen Gruppe, die den Staat meist indirekt zu ihrem eigenen Vorteil lenkt. Der Begriff schien lange für die Besitzer von Unternehmen in postsozialistischen Staaten wie Russland reserviert. Julian Heißler, US-Korrespondent unter anderem für die "Wirtschaftswoche", etikettiert so jetzt die amerikanische Tech-Elite, also superreiche Unternehmer wie Elon Musk, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos.

Tiefe Staatsskepsis und Abneigung gegen Regulierung und politische Korrektheit

In Anlehnung an die Soziologin Brooke Harringten spricht er von einer neuen "Broligarchie". In seinem Buch beschreibt er die Finanzierung der republikanischen Kandidaten Donald Trump und J.D. Vance durch interessengeleitete und zahlungskräftige Geldgeber.

Unter den Augen des Gründervaters George Washington (Gemälde): Elon Musk, der Google-CEO Sundar Pichai, Jeff Bezos und seine Ehefrau Lauren sowie Mark Zuckerberg (v.r.n.l.) bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar 2025.

Vorbei sind offenbar die Zeiten, in denen vor allem die Wall Street als einflussreiches Symbol für die politische Macht des Finanzkapitals stand. Die Akteure an der New Yorker Börse wurden in der Vergangenheit eher dem demokratischen Spektrum zugeordnet, viele von ihnen sammelten Spenden zum Beispiel für die Kampagnen der Clintons. Doch inzwischen dominieren die Tycoons des Silicon Valley. Amerikas "neue Oligarchen" nennt sie der Autor.

Von dem einst wohlwollenden Etikett einer von den Werten der kalifornischen Alternativkultur geprägten Tech-Elite ist nicht mehr viel übrig. Maßgebliche Vertreter mögen in Lebensstilfragen immer noch liberal eingestellt sein, sie eint aber auch eine tiefe Staatsskepsis, die libertäre Abneigung gegen Regulierung und politische Korrektheit.

Elon Musk leistete die höchste Wahlkampfspende in der Geschichte der USA

Trumps wichtigster Sponsor im Wahlkampf 2024 war Elon Musk. Seine 290 Millionen Dollar sind die höchste Wahlkampfspende in der Geschichte der USA. Trump dankte es dem reichsten Mann der Welt und machte ihn nach seinem Sieg zum Leiter des "Department of Government Efficiency" (DOGE). Musk kündigte großspurig an, den Staatsapparat umbauen und im Haushalt zwei Billionen Dollar kürzen zu wollen, ein Drittel des Gesamtetats.

Er entließ politisch unliebsame Beamte, ersetzte sie durch loyale republikanische Parteigänger oder strich die Stellen gleich ganz. Die Zusammenarbeit der beiden Milliardäre erwies sich aber als kurzfristiges Intermezzo. Schon nach einem halben Jahr kam es zum Zerwürfnis mit Trump, Musk verlor seinen Posten.

Julian Heissler:

Amerikas Oligarchen.

Geld, Macht und der Zerfall der Demokratie.

Piper,

München 2025;

256 S., 24,00 €

In den Vereinigten Staaten gibt es traditionell keine staatliche Parteienfinanzierung wie in Deutschland. Der letzte US-Wahlkampf verschlang insgesamt 3,5 Milliarden Dollar. Wer dort Präsident werden will, braucht enorm viel Geld. Das kann auch von Kleinspendern kommen, wie bei den Kampagnen der Demokraten Barack Obama oder Bernie Sanders. Mittlerweile aber, so die These von Heißler, dominiere eine sehr kleine Gruppe Superreicher, die jeweils über hundert Milliarden Dollar besitzen. Schon mit einem Bruchteil ihres Vermögens könnten diese "den Kurs der US-Politik bestimmen".

Von den Sklavenhaltern im Süden bis zu den Großindustriellen Vanderbilt und Carnegie

Warnungen vor einer Oligarchie sind historisch nichts Neues. Schon der griechische Philosoph Platon erwähnt das Wort in seinem Werk "Politea". In den USA war der Geldadel stets einflussreich, erinnert sei an die Sklavenhalter des Südens oder an Großindustrielle wie Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller oder Andrew Carnegie. Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz kritisiert den "Hofstaat aus reichen Anhängern", den der derzeitige Präsident um sich versammele.

Bei Trumps zweiter Amtseinführung gaben sich fast alle wichtigen Manager des Silicon Valley die Klinke in die Hand. Sie alle einte das ökonomische Interesse, Anti-Trustverfahren gegen Großkonzerne wie Alphabet, Meta, Amazon, Apple und Microsoft zu verhindern.

„Die Gründungsväter waren keine selbstlosen Verfechter uneigennütziger Ideale, sondern Großgrundbesitzer, die eine hierarchische Ordnung zu ihren Gunsten erhalten wollten.“

Amazon-Chef Bezos gehört die liberal ausgerichtete "Washington Post", die wichtigste Zeitung der US-amerikanischen Hauptstadt. Vor der Wiederwahl Trumps untersagte er der Redaktion jedoch eine Empfehlung für die demokratische Kandidatin Kamala Harris. Mark Zuckerberg sperrte Trump nach dem Sturm auf das Kapitol zeitweise auf Facebook und Instagram, machte das aber bald wieder rückgängig. Beim Schaulaufen in Washington war er selbstverständlich dabei. Die freundliche Fassade des Silicon Valley mit dem Anspruch, die Welt verbessern zu wollen, ist brüchig geworden.

Mit Trumps Wiederwahl ist die Macht der finanzstarken Großspender weiter gewachsen

Heißler zufolge gehört die tief verwurzelte Verflechtung von Geld und Macht zur "DNA der mächtigsten Nation der Welt". Er analysiert anschaulich auch aus historischer Perspektive, wie schon Ende des 18. Jahrhunderts "alte Oligarchen" wie George Washington die Politik bestimmten - und so demokratische Ideale gefährdeten. "Die Gründungsväter waren keine selbstlosen Verfechter uneigennütziger Ideale, sondern Großgrundbesitzer, die eine hierarchische Ordnung zu ihren Gunsten erhalten wollten."

Spätestens mit der Wiederwahl von Donald Trump ist die Macht finanzkräftiger Großspender noch einmal gewachsen. Die Superreichen müssen zur Erreichung ihrer Ziele gar nicht selbst kandidieren für das Weiße Haus - der Kennedy-Clan war hier eher eine Ausnahme. Seither, resümiert der Autor, seien von elf US-Präsidenten "nur drei im Wohlstand aufgewachsen", die beiden Bushs und Trump. “Die anderen acht kamen aus einfachen Verhältnissen oder der Mittelschicht, doch sie vereinte die Fähigkeit, für ihren Aufstieg massive Summen mobilisieren zu können.”

Mehr zu Big Tech und den USA

Martin Andree warnt in seinem Buch "Krieg der Medien" vor den Meinungsmonopolen US-amerikanischer Plattformen und plädiert für eine europäische Digitalstrategie.

Douglas Rushkoff legte 2022 mit "Survival of the Richest" eine Abrechnung mit Tech-Milliardären wie Elon Musk vor. Jetzt ist sein Buch auf Deutsch erschienen.

Der amerikanische Publizist David A. Graham beschreibt, wie Donald Trump die Demokratie aushebeln will. Das "Project 2025" liefert ihm dafür das Drehbuch.