Zweiter Weltkrieg : Parallelwelten im Bunker

Felix Bohr erzählt in "Vor dem Untergang" die Geschichte von Hitlers Jahren in der "Wolfsschanze" und von der Gleichzeitigkeit des Banalen und Mörderischen.

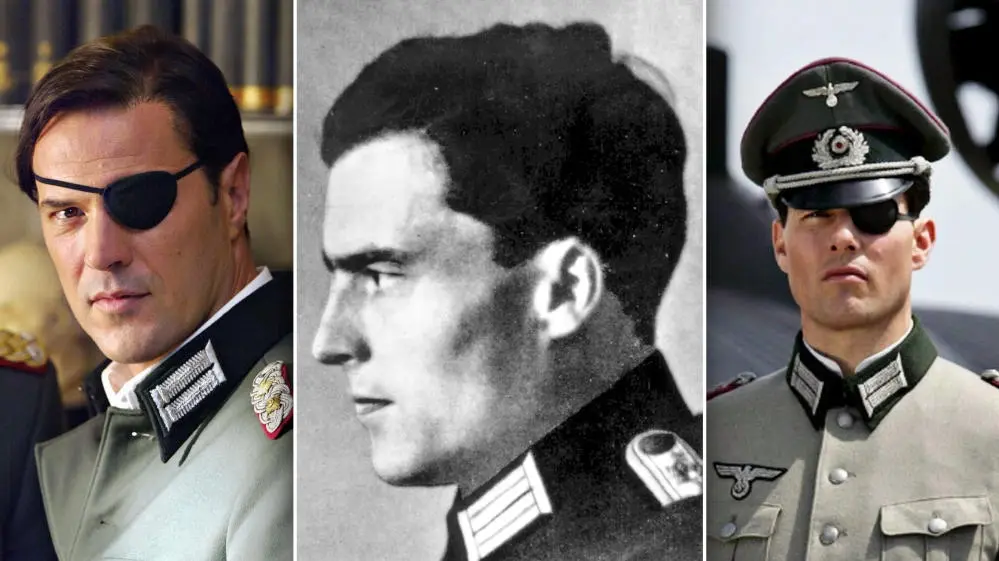

Um 12:42 am 20. Juli 1944 explodierte jene Bombe, die den Verlauf der Weltgeschichte hätte ändern sollen und auch können. Von den 24 Personen, die zur Besprechung in einer der Baracken der "Wolfsschanze" zusammengekommen waren, starben vier an ihren Verletzungen. Doch ausgerechnet jene Person, die das eigentlich Ziel der Bombe war, die Oberst Graf von Stauffenberg nur wenige Minuten dort zuvor platziert hatte, überlebte das Attentat nur leicht verletzt.

Reichsmarschall Hermann Göring (in heller Uniform) und der Chef der „Kanzlei des Führers“, Martin Bormann (l.), bei der Besichtigung der zerstörten Baracke in der „Wolfsschanze“.

Noch am gleichen Tag empfing Adolf Hitler wie geplant seinen italienischen Verbündeten Benito Mussolini im "Führerhauptquartier" unweit des ostpreußischen Rastenburg, dem heutigen Kerzyn in Polen. Gescheitert war damit nicht nur das Attentat auf Hitler, sondern in der Folge die sorgsam geplante "Operation Walküre", die der nationalsozialistischen Diktatur und dem für Deutschland längst aussichtslos gewordenen Krieg ein Ende setzten sollte.

Kein anderes Ereignis ist bis heute in der historischen Erinnerung so eng mit der "Wolfsschanze" verbunden wie das Attentat vom 20. Juli vor 81 Jahren. Das mag einerseits nicht verwundern. Auf der anderen Seite blendet es ein Stück weit aus, dass Hitler von hier aus - und eben nicht vom Obersalzberg bei Berchtesgaden oder aus der Reichskanzlei in Berlin - seinen verbrecherischen Krieg und die systematische Ermordung der europäischen Juden betrieb.

Mehr als 800 Tage verbrachte Hitler in der "Wolfsschanze"

Zwei Tage nach dem Beginn des Angriffs der Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 waren Hitler und seine Entourage in den Bunker- und Gebäudekomplex, den etwa 4.600 Arbeiter in einem Waldstück nahe der masurischen Sümpfe aus dem Boden gestampft hatten, umgezogen. Nach den Plänen Hitlers sollte der Aufenthalt in seinem "Führerhauptquartier" nur von kurzer Dauer sein. In nur wenigen Wochen glaubte der Diktator die Sowjetunion besiegen zu können. Doch es sollte anders kommen. Am Ende verbrachte Hitler bis zum 20. November mehr als 800 Tage in der "Wolfsschanze" - dann musste er den Rückzug vor der Roten Armee antreten.

Felix Bohr:

Vor dem Untergang.

Hitlers Jahre in der »Wolfsschanze«.

Suhrkamp,

Berlin 2025;

300 S., 30,00 €

Vom alltäglichen Leben und vom verbrecherischen Handeln Hitlers und seiner engsten Führungsriege in dem abgelegenen Komplex erzählt der Historiker und "Spiegel"-Journalist Felix Bohr anhand von Tagebuchaufzeichnungen, Erinnerungen und bislang unausgewerteten Quellen nun in seinem höchst lesenswerten Buch "Vor dem Untergang".

Den Titel hat Bohr nicht ohne Grund gewählt, erinnert er doch an den Spielfilm "Der Untergang" von 2004, der von den letzten Tagen im Führerbunker in Berlin erzählt. Auch weil die Ähnlichkeiten zwischen beiden Orten und den dortigen Geschehnissen augenfällig sind. Es ist das zeitgleiche Nebeneinander von Banalem und Mörderischem auf engem Raum, wie Bohr schreibt. Da ist Hitler, der mit seinem Schäferhund "Blondi" spazieren geht, da ist Hitler, der detailversessen und wirklichkeitsfremd Divisionen auf überdimensionierten Karten, deren Maßstab seinen schlechter werdenden Augen angepasst werden mussten, hin und her schiebt, die faktisch nur noch auf dem Papier bestehen.

Radikalisierung der Hitler-Diktatur in der abgeschotteten Bunkerwelt

Hitler hatte die "Wolfsschanze" bewusst gewählt. In vermeintlicher Frontnähe wollte er sich als "erster Soldat des Reiches" inszenieren. Doch in der Abgeschiedenheit dieses "Paralleluniversums" verlor Hitler zunehmend den Blick für die Realitäten des Krieges. Unterstützt wurde dies durch das willfährige und devote Verhalten hoher Offiziere wie Generalfeldmarschall Keitel, die "ihrem Führer" nicht widersprechen konnten oder wollten. "Die soziale Dynamik in der Bunkeratmosphäre des Führerhauptquartiers war eine wichtige Voraussetzung für die Radikalisierung der Hitler-Diktatur im Zweiten Weltkrieg", schreibt Bohr.

Es war auch diese soziale Dynamik, die das Band zwischen Hitler und seinen Getreuen - unter ihnen auch Sekretärinnen, Adjutanten oder Kammerdiener - immer enger werden ließ. Bohrs "Vor dem Untergang" lässt den sich anschließenden "Untergang" im Bunker in Berlin besser verstehen.

Heute zieht das Areal mit seinen Anfang 1945 noch von der Wehrmacht gesprengten Bunkern jährlich rund 350.000 Besucher an. Ginge es nach Felix Bohr, dann sollte die "Wolfsschanze" zu einem zentralen Ort in der Erinnerungskultur gemacht werden - auch im Sinne einer Entmystifizierung der Person Hitlers. Dafür hat Bohr selbst mit seinem Buch in jedem Fall einen guten Beitrag geleistet.

Mehr lesen

Am Beispiel Adolf Hitlers hinterfragt Lutz Hachmeister den Sinn von Interviews mit Diktatoren und warnt vor der Gefahr ihrer Instrumentalisierung.

József Debreczenis Erinnerungen an die "Todesfabrik" von Auschwitz sind von verstörender Intensität. Nach 70 Jahren wurden sie jetzt in Deutsche übersetzt.

Christian Bomarius hat mit "Todeswalzer" eine erschütternde und zugleich fesselnde Erzählung über den Kriegssommer 1944 vorgelegt.