Von KI bis Raumfahrt : Bärs Zukunftsministerium will hoch hinaus

Das Forschungsministerium will in Schlüsseltechnologien investieren. Und verliert dabei grundlegende Probleme aus den Augen, kritisiert die Opposition.

Ob sie "gemeinsam nach den Sternen greifen" wollen, "auf dem Boden der Tatsachen bleiben" oder sich lieber den "irdischen Problemen" widmen sollten: Bei der ersten Debatte zum Vorhaben des neu zugeschnittenen Ministeriums für Forschung, Technik und Raumfahrt (BMFTR) haben die Abgeordneten tief in die Metaphern-Kiste gegriffen.

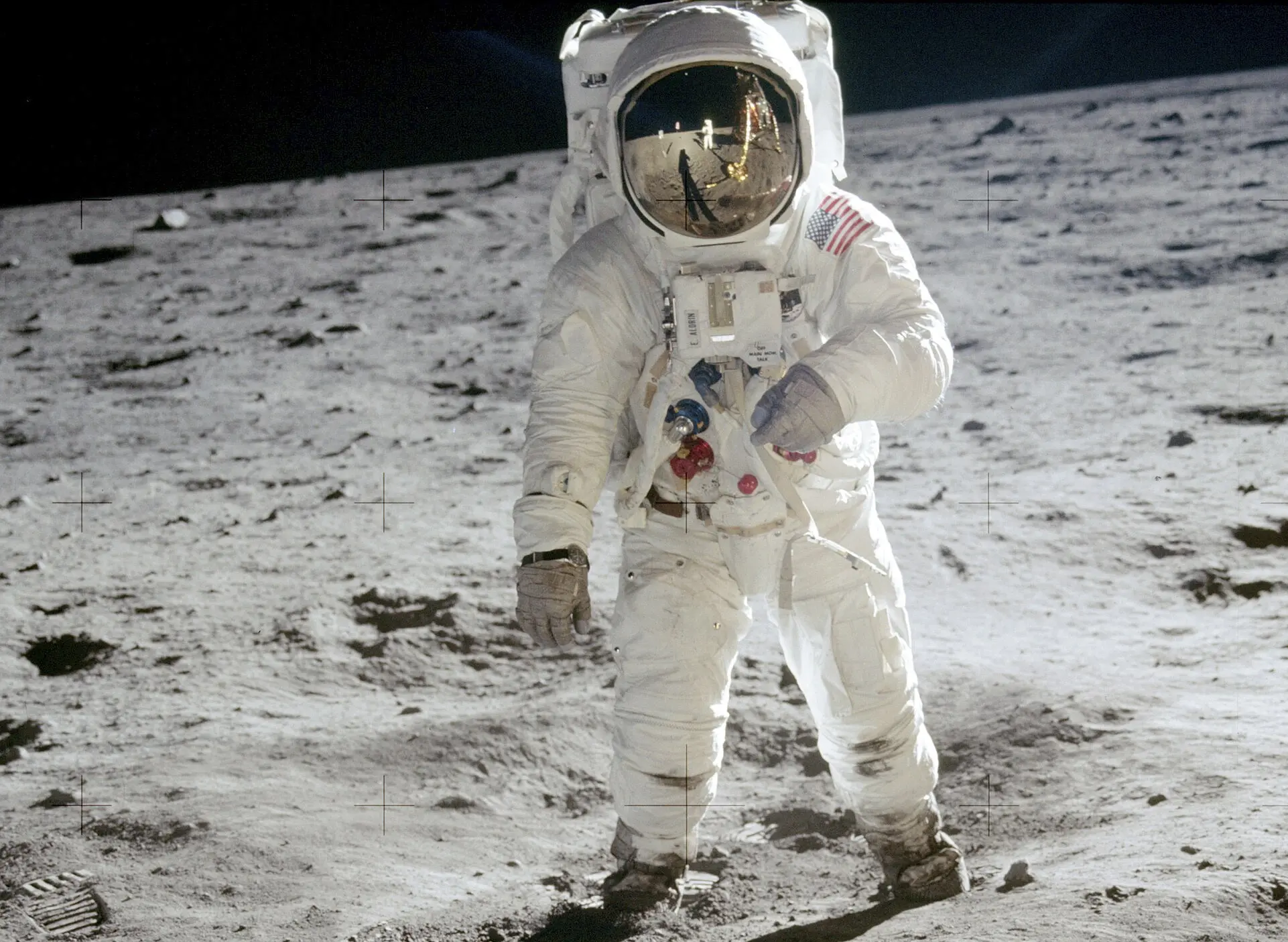

Dabei sei Raumfahrt mehr als nur ein Begriff, der "wahnsinnig cool klingt", sondern von immenser Bedeutung. Sie werde daher die neue Top-Priorität des Ministeriums, betonte Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) am Donnerstag bei der Vorstellung ihres Regierungsprogramms. Die Raumfahrtforschung sei "entscheidend für unsere Sicherheit", so Bär.

Forschungsministerin Dorothee Bär hat die Raumfahrt zur Top-Priorität erklärt. Mit Förderprogrammen und Investitionen will sie Deutschland und Europa als Forschungsstandort stärken.

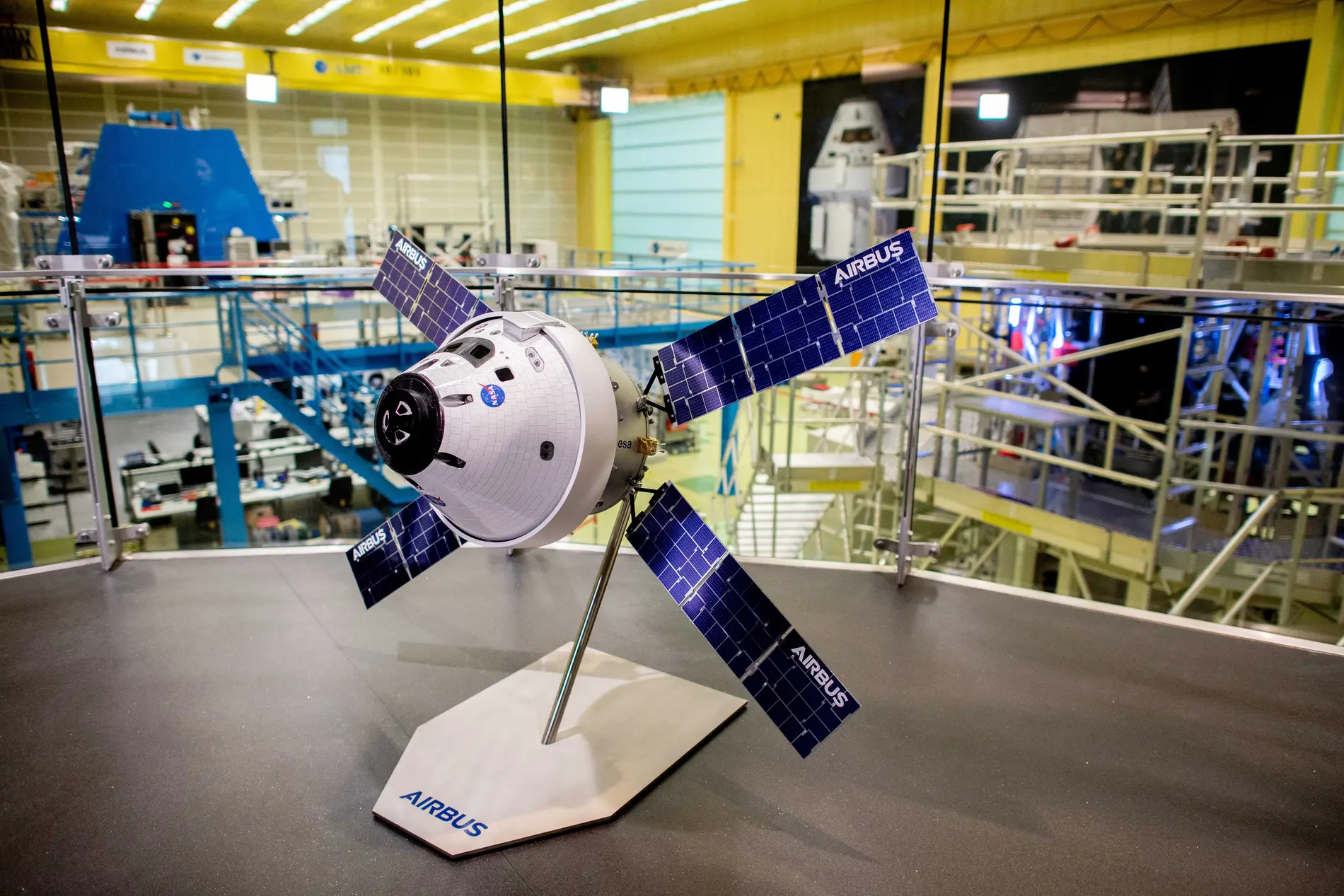

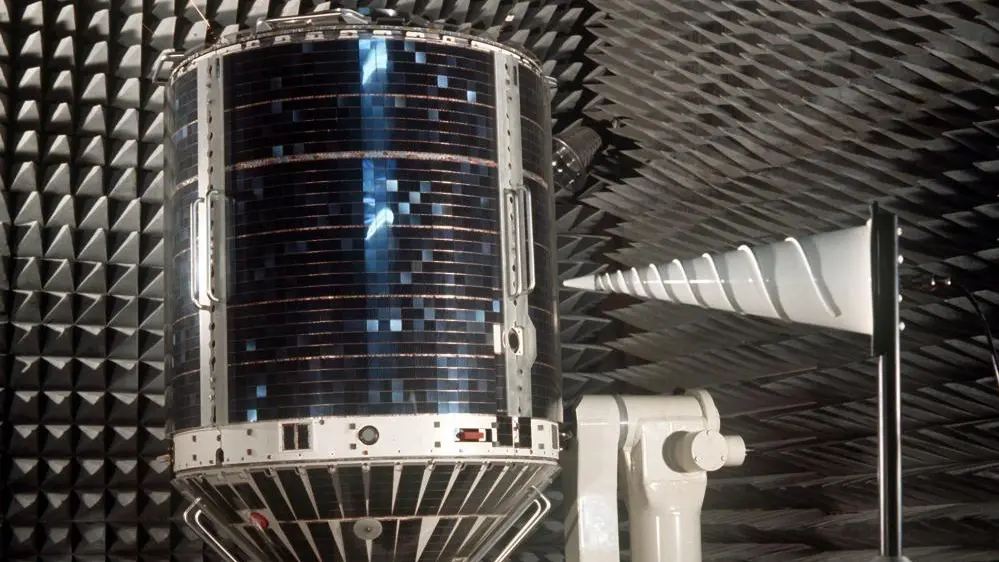

Laut Koalitionsvertrag will die Regierung die deutsche Raumfahrtindustrie stärken, "eine resiliente Satelliteninfrastruktur, beispielsweise für Krisenkommunikation und Internetkonnektivität, aufbauen" sowie von Europa aus Satelliten ins Weltall schicken.

Doch auch im Alltag würden die Menschen in diesem Land von der Raumfahrt profitieren, betonte Bär. Ob der Strichcode im Supermarkt oder Materialien für feuerfeste Schutzkleidung: Bei der Entwicklung dieser Dinge sei die Raumfahrtforschung mit im Spiel gewesen.

“Zukunftsministerium” soll Forschung in Deutschland stärken

Deutschland hat laut Bär bereits den Anschluss an viele Zukunftstechnologien verloren. Dies gefährde "massiv unsere Wirtschaft, unser Lebensmodell und vor allem unsere Souveränität". Daher wolle ihr "Zukunftsministerium" unter anderem mit der sogenannten Hightech-Agenda Anreize schaffen, um besonders in den Schlüsseltechnologien Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Mikroelektronik, Biotechnologie, klimaneutrale Mobilität und klimaneutrale Energieerzeugung Innovationen zu ermöglichen.

Laut Koalitionsvertrag soll die Hightech-Agenda unter Einbindung der Länder erarbeitet werden. In den genannten Forschungsfeldern will der Staat nach klaren Zielen fördern und dabei sowohl universitäre als auch außeruniversitäre Akteure sowie Industrie und Start-ups einbeziehen. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz will die Bundesregierung beispielsweise KI-Spitzenzentren errichten.

Mehr Innovationen, weniger Bürokratie

Ein weiteres Projekt des Ministeriums ist laut Bär das sogenannte Innovationsfreiheitsgesetz, das bereits Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung angesprochen hatte. Durch dieses Gesetz soll die Forschung in Deutschland laut Koalitionsvertrag mehr Freiheit bekommen und die Förderbürokratie entschlackt werden. So sollen Ausgründungen künftig binnen 24 Stunden möglich sein und Förderentscheidungen beschleunigt werden.

Ein wichtiger Schritt, betonte auch Florian Müller (CDU) in der Aussprache. Denn es gebe zwar viele Ideen in Deutschland, das Geld damit werde aber oftmals woanders verdient, "weil wir häufig überreguliert sind und Innovationen damit im Keim erstickt werden". Ausgründungen und die Förderung eines innovativen Mittelstandes müssten daher Priorität erhalten, schließlich seien kleine und mittlere Unternehmen "das Rückgrat unserer Wirtschaft".

Opposition kritisiert neuen Zuschnitt des Ministeriums

Die Opposition zeigte sich grundsätzlich offen gegenüber vielen Vorhaben der Forschungsministerin. Kritischer sah sie jedoch den neuen Zuschnitt des Ministeriums. Im Gegensatz zur Ampel-Koalition hat sich die Regierung unter Friedrich Merz dazu entschieden, den Komplex Bildung künftig beim Familienministerium anzugliedern.

Dadurch werde die "Bildungskrise" nicht gelöst, sondern "unsichtbar gemacht", kritisierte Nicole Höchst (AfD). Um die "Abwärtsspirale in der Schulbildung" aufzuhalten, brauche es eine höhere Grundfinanzierung für Bildung und Hochschulen.

Auch Linken-Politikerin Nicole Gohlke zeigte sich besorgt, dass der neue Zuschnitt und der Fokus auf Technologie und Raumfahrt die "irdischen Probleme in der Wissenschaft" überschatte. "Marode Gebäude, schlechte Arbeitsverhältnisse, von Armut betroffene Studierende und Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit" sind laut Gohlke dringende Probleme, die die neue Regierung angehen muss.

SPD: Wissenschaftsfreiheit muss gesichert werden

Um gute Forschung zu gewährleisten, müssten auch die Arbeitsbedingungen stimmen, sagte Wiebke Esdar (SPD). Die Koalition wolle daher das Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformieren und Mindestvertragslaufzeiten sowie Schutzregelungen einführen. Auch müsse die Frauenförderung gestärkt werden, "weil eine freie und starke Wissenschaft auch eine geschlechtergerechte Wissenschaft ist".

Ein weiterer Aspekt für gute Forschung sei der Schutz der Wissenschaftsfreiheit, sagte Esdar. Es sei Aufgabe der Politik, diese Freiheit zu sichern, das gebe sogar das Grundgesetz vor.

Mit Blick auf die USA, wo in die Wissenschaftsfreiheit derzeit massiv angegriffen werde, betonte Grünen-Politikerin Ayse Asar, dass dieser Einschnitt den wissenschaftlichen Fortschritt weltweit schwäche: "Lösungen für globale Herausforderungen wie Gesundheitskrisen, Klimawandel oder neue Therapien für Krankheiten werden massiv erschwert." Daher sei es umso wichtiger, dass Europa ein Kontinent des Fortschritts bleibe. Dies gelinge allerdings nur, wenn die Wissenschaftsfreiheit dort verteidigt werde.

Mehr zur Raumfahrt

Am 8. November 1969 flog der erste deutsche Forschungssatellit ins All. "Azur" sollte ein Jahr die Erde umkreisen, doch nach rund acht Monaten brach der Kontakt ab.

Mit einer Raumfahrtstrategie will die Bundesregierung die Rolle Deutschlands im Weltraum ausbauen. Die Union vermisst ein klares Bekenntnis zu deutschen Astronauten.

In "Armstrongs Erben" schildert der Journalist Christoph Seidler anschaulich und spannend den erneuten Wettlauf zum Mond - samt seinen Konfliktpotenzialen.