Von KI bis zur Kernfusion : Startschuss für die "Mitmach-Agenda"

Mit der Hightech-Agenda soll Deutschland wettbewerbsfähiger und souveräner machen. Die Opposition kritisiert eine mangelnde Zusammenarbeit.

Seit Anfang September steht in Deutschland der erste europäische Supercomputer. Schnell und energieeffizient entspricht die Rechenleistung von "Jupiter" etwa der von einer Millionen Smartphones. Künftig könnten Unternehmen und Start-ups den Supercomputer nutzen, um KI-Modelle zu trainieren, oder Wissenschaftsgruppen, um aufwendige Simulationen beispielsweise in der Klima- oder Hirnforschung durchzuführen.

Etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld ist die Fläche, die das Rechenzentrum des neuen Supercomputers "Jupiter" in Jülich fasst.

Jupiter gehöre zu den vier schnellsten Computern der Welt, merkte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei der feierlichen Inbetriebnahme im nordrhein-westfälischen Jülich an. Eine globale Rangliste der Supercomputer bestätigt diese Aussage, jedoch lassen große Unternehmen wie Microsoft oder Google ihre Rechner nicht mehr in die Liste aufnehmen und auch China meldet schon seit längeren keinen aktuellen Stand mehr.

Bundesrepublik soll laut Bär zum “Top-Technologieland” werden

Dennoch ist der Supercomputer in Jülich ein Schritt in Richtung technologischer Souveränität für Deutschland und Europa. Geht es nach Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) ist der Supercomputer nur der Anfang einer ganzen Reihe von Innovationen und Maßnahmen, die die Bundesrepublik zum "Top-Technologieland" machen werden; schließlich mache ein Jupiter allein "noch keinen Hightech-Himmel". Das sagte sie am vergangenen Donnerstag in einer Aktuellen Stunde zur “Hightech- Agenda”.

Bereits am 30. Juni hatte das Bundeskabinett die Hightech-Agenda verabschiedet und damit die Eckpfeiler ihrer Forschungs-, Innovations- und Technologiepolitik festgelegt. Mit der Agenda will sie verstärkt in Zukunftstechnologien investieren und die "Innovations- und Wirtschaftskraft unseres Landes deutlich erhöhen", heißt es in dem Papier.

Das steht in der Hightech-Agenda

🏢 Bereits im Koalitionsvertrag verankert, ist die Hightech-Agenda der zentrale Baustein in der Forschungs-, Innovations- und Technologiepolitik, um den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Für die Ausgestaltung der Agenda will das Forschungsministerium mit Wirtschaft und Wissenschaft sowie den Ländern und der EU zusammenarbeiten.

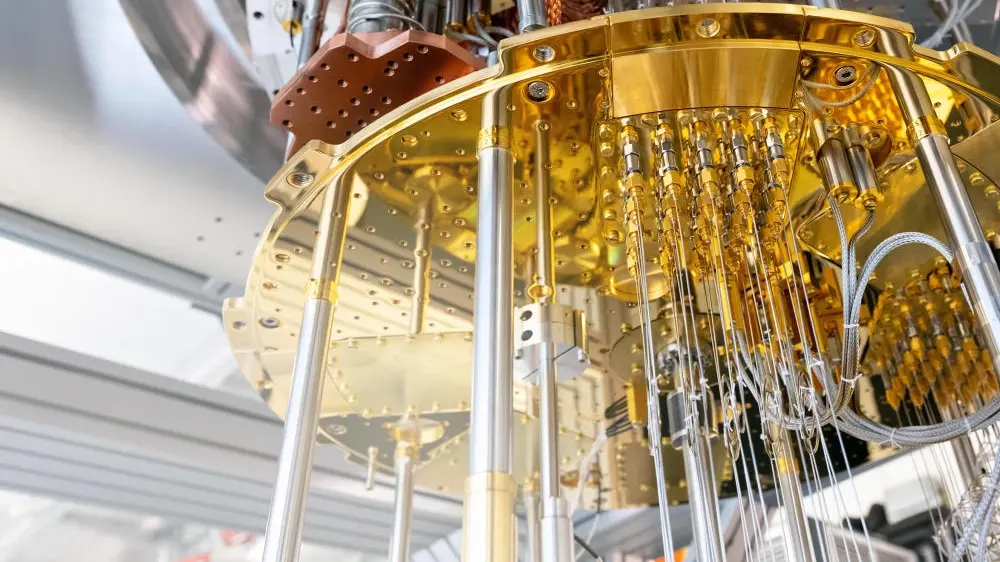

👩💻 Ein besonderer Fokus der Agenda liegt auf den sechs Schlüsseltechnologien Künstliche Intelligenz (KI), Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung sowie Technologien für die klimaneutrale Mobilität.

📑 Konkrete Zeitpläne sollen für jede Schlüsseltechnologie vorgelegt werden. Im Bereich KI plant die Bundesregierung etwa, mindestens eine der europäischen KI-Gigafactories nach Deutschland zu holen.

Die Agenda fokussiert sich dabei auf sechs sogenannte Schlüsseltechnologien: Künstliche Intelligenz (KI), Quantentechnologien, Mikroelektronik, Biotechnologie, Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung sowie Technologien für die klimaneutrale Mobilität.

Für jede dieser Schlüsseltechnologien sollen laut Hightech-Agenda sogenannte Flaggschiff-Initiativen - also wichtige Leitinitiativen - mit konkreten Zeitplänen und Maßnahmen vorgelegt werden. Durch eine Offensive im Bereich der Künstlichen Intelligenz sei beispielsweise geplant, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Bis 2030 sollen zehn Prozent der Wirtschaftsleistung KI-basiert generiert werden, heißt es in der Agenda. Zusätzlich hat es sich die Bundesregierung zum Ziel gemacht, mindestens eine der geplanten europäischen KI-Gigafactories in die Bundesrepublik zu holen.

Ausgestaltung der Hightech-Agenda soll im Herbst beginnen

Auch bei der Quantentechnologie hat die Bundesregierung ehrgeizige Ziele und plant, bis 2030 "mindestens zwei fehlerkorrigierte Quantencomputer auf europäischem Spitzenniveau" zu realisieren. Jupiter in Jülich bietet schon heute die Möglichkeit, Quantencomputer zu integrieren. Zusätzlich sollen Forschungseinrichtungen dabei unterstützt werden, selbst Quantencomputer zu kaufen.

Die Hightech-Agenda setze also genau dort an, wo Zukunft entschieden werde: "in der Forschung, in der Technologieentwicklung und im Transfer von Wissenschaft und Wirtschaft", sagte Unionspolitikerin Ronja Kemmer (CDU) in der Debatte. Sie lobte die Geschwindigkeit, mit der die Bundesregierung eine "ressortübergreifende Gesamtstrategie" vorgelegt habe, die nicht nur Großprojekte fördere, sondern auch Strukturen schaffe, um einen technologisch souveränen Standort aufzubauen.

Bär betonte, dass ihr Ministerium zwar der "Taktgeber" der Hightech-Agenda sei, dass es sich dabei aber um ein Vorhaben der gesamten Bundesregierung handele. Als eine Art "Mitmach-Agenda" sei die Umsetzung ein Gemeinschaftswerk von einer ganzen Reihe von Akteuren. In sogenannten "Roadmapping Prozessen" soll noch in diesem Herbst die Zusammenarbeit mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, den Ländern und der Europäischen Union starten. Für jede der sechs Schlüsseltechnologien soll durch diesen Austausch ein Fahrplan zum weiteren Vorgehen entstehen.

„Wer an Wissenschaft und Forschung spart, der spart an unserer Zukunft.“

Auch aus Sicht der Grünen-Politikerin Andrea Lübcke braucht es für das Gelingen der Agenda eine ressortübergreifende Zusammenarbeit auf der strategischen und operativen Ebene. Allerdings zeige das Papier eben "keine echte systematische Zusammenarbeit". Schon jetzt würde in den Ministerien Unklarheit bei der Zuständigkeit der Vorhaben herrschen. Die technologische Zusammenarbeit dürfe sich außerdem nicht nur auf die nationale Ebene beschränken: "Wir brauchen europäische Forschungsleuchttürme und europäische KI-Modelle".

Nicole Höchst (AfD) zeigte sich skeptisch, ob die Hightech-Agenda die gewünschten Erfolge bringen werde. Zwar sei ein Fokus auf Schlüsseltechnologien ein guter Ansatz, doch adressiere die Agenda nicht die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Maßnahmen. "Deutschland überreguliert Innovationen und Ansiedlungen neuer Technologien", sagte Höchst und nannte als Beispiel unter anderem jahrelange Genehmigungsverfahren, hohe Steuern, hohe Energiepreise und zu viel Bürokratie.

Linke sieht in der Hightech-Agenda ein Ablenkungsmanöver

Das Dokument sei "voll mit magischen Lösungen", lasse aber wissenschaftliche Bedenken zur Umsetzbarkeit außer Acht, sagte Sonja Lemke (Die Linke). So hätte zum Beispiel das Büro für Technikfolgenabschätzung (TAB) bereits vor einem Jahr in einem Bericht zur Kernfusion darauf hingewiesen, dass es noch Jahrzehnte brauche, bis Fusionskraftwerke in Betrieb genommen werden könnten. Auch dass das für Fusionen benötigte Tritium in der Natur kaum vorkomme und künstlich hergestellt werden müsse, erwähne die Agenda nicht.

Welche Wirkung die Hightech-Agenda letztendlich erzielen könne, hänge auch von der Forschungs- und Hochschulförderung ab, sagte Wiebke Esdar (SPD): "Wer an Wissenschaft und Forschung spart, der spart an unserer Zukunft". Umso unverständlicher sei es, dass trotz des Sondervermögens ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen angekündigt habe, bei der Finanzierung der Hochschulen zu sparen. Um Wachstum durch Forschung und Innovationen zu erreichen, müsse nun aber kräftig in Wissenschaft investiert werden.