Chronik : Protest als Motor des gesellschaftlichen Wandels?

Widerstand prägte die Geschichte beider deutscher Staaten unterschiedlich. Eine Chronik des Protests - vom Wiederbewaffnungsstreit bis zum Eintreten für Klimaschutz.

Inhalt

Protest ist keine Ausnahme, sondern Bestandteil gelebter Demokratie. Wer die Geschichte der Bundesrepublik verstehen will, kommt an ihren Bürger- und Protestbewegungen nicht vorbei. Vom Misstrauen gegen die Wiederbewaffnung über den friedlichen Widerstand in der DDR bis hin zu Großdemonstrationen gegen Krieg, Rassismus oder Infrastrukturprojekte – diese Chronik zeigt, wie Stimmen aus der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten Politik mitgestaltet und Verantwortung übernommen haben.

1950er Jahre

Gegen die Wiederbewaffnung:

"Ohne mich!" war nach 1945 ein geflügeltes Wort in Nachkriegsdeutschland. Es wandte sich nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Als 1949 die Wiederbewaffnungsdiskussion in der Bundesrepublik begann - im Bemühen der Adenauer-Regierung um einen westdeutschen Beitrag zum westlichen Verteidigungsbündnis gegen den Ostblock - verstärkte sich diese Haltung. Letztlich konnte die Regierung die Wiederbewaffnung nur gegen heftige Proteste durchsetzen.

Aufstand in der DDR:

Während es in Westdeutschland freie Wahlen gab und sich die Demokratie entwickelte, festigte die SED in der DDR ihr autoritäres Regime. Dagegen regte sich Widerstand, viele Menschen im Arbeiter- und Bauernstaat waren unzufrieden. Mit dem Tod Stalins im März 1953 verbanden sie die Hoffnung, dass sich die Lebensumstände verbessern könnten. Doch diese erfüllten sich nicht: Nach wie vor herrschte Mangelwirtschaft. Hinzu kam der Beschluss der Staatsführung, die Arbeitsnormen übermäßig zu erhöhen. An den Tagen um den 17. Juni 1953 entlud sich die Frustration der Arbeiter. Es kam zu einer Welle von Streiks, Demonstrationen und Protesten, die als Volksaufstand des 17. Juni in die Geschichte eingingen. Der Aufstand wurde schließlich unter Beteiligung sowjetischer Truppen gewaltsam niedergeschlagen.

1960er Jahre

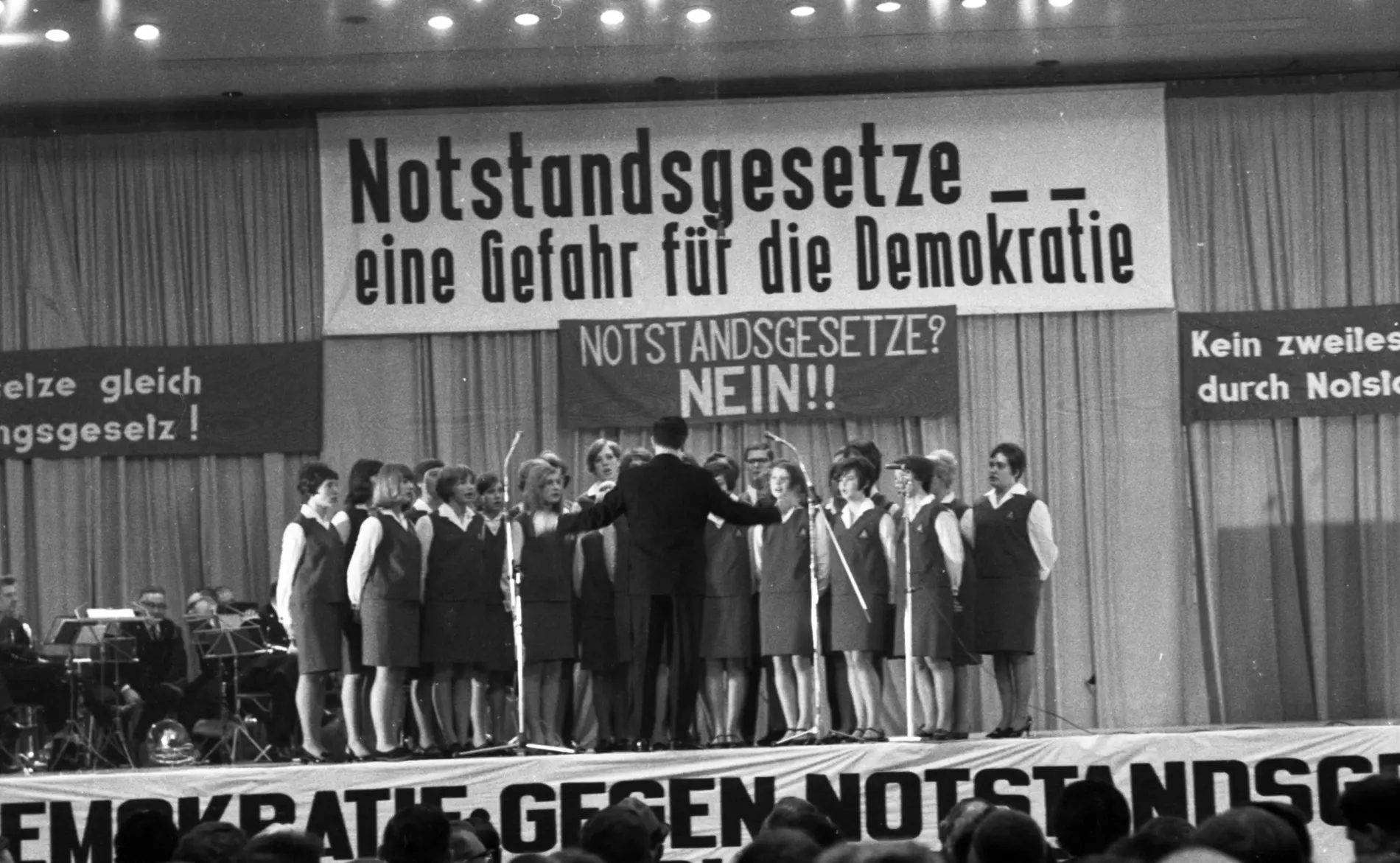

Notstandsgesetze und Studentenproteste:

Die 1960er Jahre waren ein Jahrzehnt des Wandels, das maßgeblich von der studentischen Protestbewegung getragen wurde. Studenten, aber auch Menschen aus anderen Teilen der Bevölkerung empörten sich über die geplanten Notstandsgesetze. Viele fühlten sich angesichts einer großen Koalition und einer schwachen parlamentarischen Opposition nicht vom Bundestag vertreten und bildeten die so genannte "Außerparlamentarische Opposition" (APO). Die Gegner einte die Befürchtung, dass die umstrittenen Notstandsgesetze ähnliche Konsequenzen haben könnten wie seinerzeit das Ermächtigungsgesetz, das 1933 den Weg für die nationalsozialistische Diktatur geebnet hatte.

Trotz heftiger Proteste wurden die Notstandsgesetze am 30. Mai 1968 vom Bundestag verabschiedet. Bis heute haben sie jedoch noch keine Anwendung gefunden.

Die Regierung wollte mit der Änderung des Grundgesetzes die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen sichern. Außerdem waren die Notstandsgesetze eine Bedingung der Westmächte, die ihre stationierten Streitkräfte schützen wollten. Nach Verabschiedung der Gesetze am 30. Mai 1968 gingen 300.000 Demonstranten in Bonn auf die Straße. Die Notstandsgesetze wurden zwar verabschiedet, kamen jedoch nicht zur Anwendung.

1970er Jahre

Proteste gegen das Kraftwerk Wyhl:

Kurz nachdem der Bau eines Atomkraftwerks in Wyhl angekündigt worden war, gründeten sich in den umliegenden Ortschaften und im Elsass Initiativen, die vor allem die Auswirkungen der radioaktiven Emissionen und des warmen Abwassers auf die Umwelt fürchteten. 1975 besetzten Kraftwerksgegner die Baustelle. Es folgte ein langer Rechtsstreit, begleitet von Protestaktionen. Höhepunkt: Nachdem der Verwaltungsgerichtshof den Bau 1982 wieder für rechtens erklärt hatte, fand in Wyhl eine Kundgebung mit mehr als 30.000 Kernkraftwerks-Gegnern statt, bei dem Landwirte an der Seite von Akademikern friedlich auf die Straße gingen. Der Widerstand zeigte Wirkung: 1983 erklärte Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) überraschend, das Kernkraftwerk Wyhl sei nicht mehr nötig.

Neue Frauenbewegung:

Anfangend in den späten 1960er Jahren gewann in den 1970er Jahren eine Frauenbewegung aus Aktionsbündnissen, einzelnen Protagonistinnen und Frauenzentren an entscheidender Kraft. Während sich einige Gruppen auf Gleichberechtigung oder das Zusammenleben der Geschlechter fokussierten und sich gegen patriarchale Strukturen stark machten, ging es etwa der Frankfurter Frauenaktion mehr um den Kampf gegen den Paragraphen 218. Die Aktion „Ich habe abgetrieben“ im Stern am 6. Juni 1971 löste eine breite Mobilisierung aus und zielte auf eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Der Bewegung gelang es, eine breite Debatte über Rollenbilder, Lohnungleichheit, Gewalt gegen Frauen und die Reform des Familienrechts anzustoßen. Sie gilt als wegweisend für die Entwicklung eines modernen Gleichstellungsverständnisses.

1980er Jahre

Startbahn-West:

Mit der Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs 1980, den Frankfurter Flughafen um eine neue Startbahn zu erweitern, endete eine fast zehnjährige gerichtliche Auseinandersetzung. Der Widerstand vor Ort hingegen spitzte sich zu. Die Startbahngegner argumentierten mit rückläufigen Flugzahlen und der Ölkrise gegen einen weiteren Ausbau. Am 14. November 1981 demonstrierten in Wiesbaden mehr als 120.000 Menschen gegen die Startbahn-Pläne. Dem Landeswahlleiter wurden 220.000 Unterschriften für ein Volksbegehren übergeben, das der hessische Landtag jedoch zurückwies. Am 12. April 1984 wurde die neue Startbahn in Betrieb genommen.

Einen tragischen Höhepunkt fand die Auseinandersetzung erst nach Eröffnung der Startbahn. Am 2. November 1987 erschoss ein Mitglied einer militanten Gruppe während einer Demonstration zum Jahrestag der Räumung des Hüttendorfs mit einer geraubten Dienstwaffe zwei Polizeibeamte. Neun Beamte wurden verletzt. Der Täter wurde später wegen Totschlags verurteilt.

NATO-Doppelbeschluss:

Anfang bis Mitte der 1980er Jahre erhitzte der sogenannte NATO-Doppelbeschluss die Gemüter. Er sah die Stationierung von atomar bestückten US-amerikanischen Mittelstreckenraketen (Pershing II) und Marschflugkörpern vom Typ AGM-86 Cruise Missile in Europa als Antwort auf die Stationierung der neuen sowjetischen SS 20-Raketen vor. Die Friedensbewegung, die seit den 1950er Jahren stagniert und die Bevölkerung kaum erreicht hatte, erlebte eine neue Hochzeit.

Den Höhepunkt der Proteste bildete am 10. Juni 1982 eine Demonstration mit rund 500.000 Menschen in Bonn anlässlich des Staatsbesuchs von US-Präsident Ronald Reagan. Nach dem Nato-Doppelbeschluss entstand innerhalb von Monaten eine Massenbewegung mit vielen neuen, organisatorisch und ideologisch unabhängigen Bürgerinitiativen. Schließlich stimmte der Bundestag Ende 1983 trotz der Massenproteste für den Beschluss.

Volkszählung von 1987:

Anfang der 1980er Jahre kündigte die Regierung eine bundesweite Volkszählung an. Die Zählung, die für den 27. April 1983 geplant war, wurde zunächst bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983 ausgesetzt, dann schließlich untersagt.

Aufforderung zum Boykott: An einem Protestzug gegen die geplante Volkszählung im Mai 1987 durch die Hamburger Innenstadt nahmen rund 12.000 Menschen teil.

Die erfolgreichen Kläger hatten beanstandet, dass die Fragen in den entsprechenden Volkszählungsbögen zu ausführlich seien. Die Antworten könnten Rückschlüsse auf die Identität der Befragten zulassen und somit den Datenschutz unterlaufen - ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Viele befürchteten außerdem den "gläsernen Bürger". Andere sahen die Volkszählung sogar als ersten Schritt in Richtung Überwachungsstaat und riefen daher zum Boykott auf. Mit seinem historischen Volkszählungsurteil formulierte das Bundesverfassungsgericht schließlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Für den Zensus, der 1987 trotz der Proteste stattfand, wurden die Fragebögen überarbeitet.

Hamburger Hafenstraße:

Seit Beginn der Hausbesetzungen, vor allem in der Zeit zwischen 1984 und 1990, ist die Geschichte der Hamburger Hafenstraße im Stadtteil St. Pauli verbunden mit dem Symbol des "Widerstandes gegen den Staat". Linksradikale träumten dort von einem "rechtsfreien Raum". Ausgangspunkt: Ein Teil der Häuser sollte aufgrund eines Baugutachtens abgerissen werden, um die Grundstücke gewinnbringend zu verkaufen. Seit den ersten Hausbesetzungen 1981 blieb die Lage gespannt und führte bis in die 1990er Jahre zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Heute werden die Wohnungen von einer Genossenschaft verwaltet. Das Zusammenleben gestaltet sich inzwischen weitgehend friedlich.

Montagsdemonstrationen in der DDR:

Anders als in der Bundesrepublik hatte es seit 1953 in der DDR jahrzehntelang keine Massenproteste mehr gegeben. Nach den blutig niedergeschlagenen Aufständen in der DDR 1953 und Ungarn 1956 sowie der gewaltsamen Beendung des Prager Frühlings 1968 und der Verhängung des Kriegsrechts in Polen von 1981 bis 1983 hatten sich viele Menschen kaum noch auf die Straße gewagt. 1989 sollte sich dies ändern.

Die Massendemonstrationen begannen am 4. September in Leipzig und setzten sich auch in anderen Städten der DDR fort - in Dresden, Halle, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Plauen, Arnstadt, Rostock, Potsdam und Schwerin. Mit dem Ruf "Wir sind das Volk" meldeten sich Woche für Woche an Montagen und auch an anderen Wochentagen hunderttausende DDR-Bürger im ganzen Land zu Wort und protestierten gegen Unterdrückung und Unfreiheit. Ziel war eine friedliche, demokratische Neuordnung - und das Ende der SED-Herrschaft. Am 9. November fiel schließlich die Mauer.

1990er Jahre

Gegen Ausländerfeindlichkeit:

Kurze Zeit nach der Wiedervereinigung wurde die allgemeine Euphorie schwer erschüttert: Die Brandanschläge auf Asylantenheime in Rostock-Lichtenhagen vom August 1992 gehören zu den massivsten ausländerfeindlichen Ausschreitungen der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Am 29. August 1992 fand in Lichtenhagen eine Demonstration unter dem Motto "Stoppt die Pogrome" mit 15.000 Teilnehmern statt und läutete damit den Protest einer breiten Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft ein. Zum Konzert der Rockgruppe BAP "gegen Rassismus und Neonazis" kamen am 9. November 1992 100.000 Menschen nach Köln. Im Dezember 1992 gingen überall in Deutschland Bürger auf die Straßen und bildeten als Zeichen ihres Protests gegen Rechtsextremismus Lichterketten.

Castor-Proteste gegen Atomtransporte:

Ab Mitte der 1990er Jahre entwickelte sich der Protest gegen die sogenannten Castor-Transporte zu einem Symbol für den Widerstand gegen die Atomkraft. Die Transporte radioaktiver Abfälle ins Zwischenlager Gorleben in Niedersachsen mobilisierten Zehntausende. Bauern blockierten Kreuzungen mit Traktoren und ketteten sich an Gleise, Umweltaktivistinnen blockierten Zufahrtsstraßen. Der Protest der Anti-Atom-Bewegung war stark geprägt von zivilem Ungehorsam und regionaler Verankerung. Die Polizei war mit massiver Präsenz im Einsatz. Die Bilder aus Gorleben prägten den öffentlichen Diskurs über die Sicherheit der Atomenergie, die Endlagerung und trugen auch zur breiteren Energiewende-Debatte bei.

2000er Jahre

Golfkrieg:

Am 20. März 2003 befahl der damalige amerikanische Präsident George W. Bush die Invasion des Iraks und begann damit den dritten Golfkrieg. Offiziell diente er als Präventivschlag gegen angebliche Massenvernichtungswaffen im Irak. Gleichzeitig war es der erste Krieg der Menschheitsgeschichte, dem noch vor seinem Ausbruch Protestdemonstrationen vorausgingen.

Auch in Deutschland gingen am 15. Februar 2003 hunderttausende Menschen in Großstädten auf die Straßen, um zusammen mit weltweit insgesamt neun Millionen Menschen in der größten Friedensdemonstration der Geschichte gegen den Krieg zu protestieren.

Hartz-IV-Proteste:

Die Reformen der Agenda 2010, insbesondere die Einführung von Hartz IV im Jahr 2005, führten zu weitreichenden Protesten in ganz Deutschland. Kritiker warfen der rot-grünen Bundesregierung vor, Sozialabbau zu betreiben und Menschen zu stigmatisieren. Bereits ab 2004 fanden in vielen Städten zahlreiche „Montagsdemonstrationen“ statt – in Anlehnung an die historischen Demonstrationen in der DDR. Besonders im Osten war die Ablehnung groß. Auch Gewerkschaften und Sozialverbände äußerten sich klar gegen Hartz IV. Die Proteste führten zu anhaltenden Diskussionen über soziale Gerechtigkeit und die Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik.

2010er Jahre

Stuttgart 21:

Als die Deutsche Bahn das Infrastrukturprojekt „Stuttgart 21“ – den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs – umsetzen wollte, formierte sich unerwartet starker Widerstand. Bürgerinitiativen kritisierten die Intransparenz der Planung, die Kostenexplosion sowie die Eingriffe in den öffentlichen Raum und die Umwelt.

Gegner des Bahnprojekts Stuttgart 21 kritisierten neben mangelnder Transparenz und den Eingriff in den Mittleren Schlossgarten vor allem die ständige Kostensteigerung des Projekts.

Der Protest eskalierte am sogenannten „Schwarzen Donnerstag“ am 30. September 2010, als die Polizei mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vorging. Es gab zahlreiche Verletzte, darunter viele ältere Menschen, aber auch Schüler. Die massive polizeiliche Gewalt führte zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über den Umgang mit Protesten und das Verhältnis von Bürgerwillen und staatlicher Planungshoheit.

Pegida und Gegenproteste:

Ab Ende 2014 veranstaltete die Bewegung Pegida („Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“) regelmäßig wöchentliche “Spaziergänge” in Dresden. Die Gruppe gewann schnell Nachahmer in weiteren Städten. Sie vereinte islamkritische, rechtspopulistische und fremdenfeindliche Positionen. Zeitgleich wuchs auch der Widerstand gegen PEGIDA: Unter dem Motto „Herz statt Hetze“ mobilisierten zivilgesellschaftliche Gruppen, Kirchen, Kulturschaffende und Parteien in ganz Deutschland zu Gegendemonstrationen. Die Polarisierung der Gesellschaft trat offen zutage – ein Konfliktfeld, das die 2010er Jahre maßgeblich prägte.

Fridays for Future:

Angestoßen von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg entstand ab Ende 2018 eine weltweite Schüler- und Studierendenbewegung, die auch in Deutschland starken Zuspruch fand. Unter dem Namen Fridays for Future gingen hunderttausende junge Menschen regelmäßig freitags auf die Straße, um konsequenten Klimaschutz, die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und eine Abkehr von fossilen Energieträgern zu fordern. Die Bewegung beeinflusste die politische Agenda der Zeit mit – nicht zuletzt die Debatten um das Klimaschutzgesetz oder den Kohleausstieg.

2020er Jahre

Corona-Proteste:

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stießen bei Teilen der Bevölkerung auf Widerstand. Unter dem Banner von „Querdenken“, die 2020 in Stuttgart entstand, protestierte ein heterogenes Spektrum von Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern, aber auch bürgerlich geprägte Gruppen gegen Lockdowns, Maskenpflicht und Impfkampagnen. Der Protest war in Teilen stark von staatlichem Misstrauen geprägt und radikalisierte sich zunehmend – in Einzelfällen bis hin zu Gewaltdrohungen gegen Politiker und Wissenschaftler. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Gegenbewegungen, die sich für Solidarität, Aufklärung und den Schutz vulnerabler Gruppen einsetzten. Ebenfalls gab es Protestaktionen bestimmter Berufsgruppen etwa aus der Pflege, der Gastronomie oder der Veranstaltungsbranche, die ihre Interessen und Rechte bei der Ausgestaltung von Maßnahmen nicht berücksichtigt sahen.

Gegen Rechtsextremismus und Rassismus:

Immer wieder gingen Menschen gegen rechte Gewalt und rassistische Übergriffe auf die Straße – etwa nach dem Terroranschlag in Hanau im Februar 2020 oder dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in 2019. Ab 2024 startete eine neue Protestwelle, deren Auslöser die Enthüllung eines Treffens von Rechtsextremisten bei Potsdam im Jahr 2023 war. Besonders in Großstädten formierten sich breite Bündnisse aus der Zivilgesellschaft, die unter den Mottos #WirSindMehr, #Unteilbar oder #NieWiederIstJetzt ein Zeichen für eine offene, plurale Gesellschaft und gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus setzen wollten. Die Proteste gelten als die größte Demonstrationsserie in der Geschichte der Bundesrepublik.

Von Benno Ohnesorg bis Rudi Dutschke: Demonstrationen, Debatten und Konflikte der 68er-Bewegung veränderten Deutschland. Eine Chronik der wichtigsten Ereignisse.

Markus Brauckmann erzählt die Geschichte der deutschen Umweltbewegung und ihrer Protagonisten, die für ihre grünen Ziele Staat und Wirtschaft herausforderten.

Christoph Heins fesselnder Roman "Das Narrenschiff" beschreibt die Geschichte der DDR aus der Sicht ihrer Gründer und Funktionäre.