Steuerschätzung und Sondervermögen : So desolat ist die Finanzlage der Kommunen

Den Städten und Gemeinden brechen die Einnahmen weg, gleichzeitig haben sie hohe Ausgaben. Es könnte mehr als das geplante 100-Milliarden-Sondervermögen nötig sein.

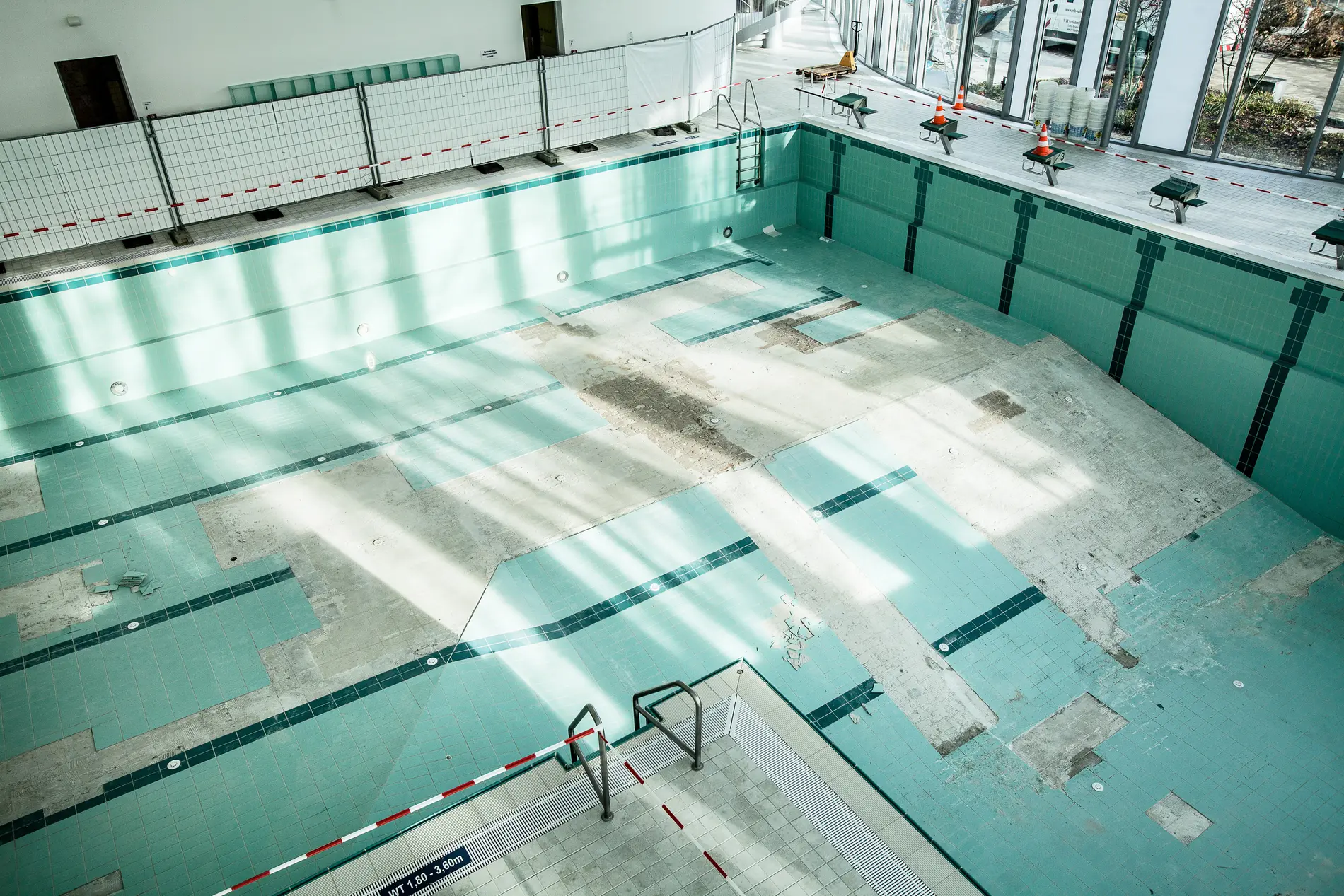

Marode Schulen, Lehrermangel, kaputte Straßen, verwaiste Schwimmbäder, fehlende Turnhallen, ein ausgedünnter Fahrplan für Bus und Bahn, öffentliche Krankenhäuser mit tiefroten Zahlen, fehlende Kita-Plätze: Deutschlands Kommunen ächzen unter hohen finanziellen Belastungen. Sie sind Hauptträger der öffentlichen Daseinsvorsorge, doch es fällt ihnen immer schwerer, diese zu finanzieren.

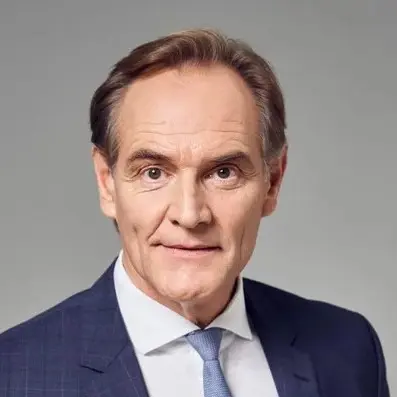

"Wir erleben gerade die größte kommunale Finanzkrise im Nachkriegsdeutschland", klagt Burkhard Jung (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetags. Jung warnt: "Es geht dabei nicht nur um Finanzpolitik, sondern auch um die Zukunft unserer Demokratie. Die Menschen erleben den Staat ganz handfest vor Ort." In der Stadt oder Gemeinde gingen die Kinder in die Kita oder zur Schule, dort bräuchten sie Unterstützung für ihren Verein. Die Kommunen stünden in der Pflicht für ein gutes Kultur- und Sportangebot.

Finanzminister Klingbeil mit Hiobsbotschaft für die Gemeindeebene

Doch die Lage verschärft sich derzeit noch: Als Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) mit einer seiner ersten Amtshandlungen die neue Steuerschätzung präsentierte, hatte er eine weitere Hiobsbotschaft für die Kommunen: Im laufenden Jahr müssen sie mit 3,5 Milliarden Euro weniger an Steuereinnahmen rechnen, als noch im Oktober 2024 gedacht, 2026 beträgt das Minus 5,4 Milliarden.

Hohe Kosten: Sanierungsbedürftige Schwimmhallen sind für viele Kommunen eine starke finanzielle Belastung.

Uwe Brandl (CSU), Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), warnt, dass sich "die ohnehin dramatische Finanzlage in den Städten und Gemeinden noch weiter verschärfen" werde. Bereits 2024 habe das kommunale Defizit mehr als minus 24 Milliarden Euro betragen - ein Negativrekord.

Tübinger Oberbürgermeister beklagt Einbruch bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos, bis 2023 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen) berichtet, dass seine Stadt in den vergangenen beiden Jahren einen realen Einbruch bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer von 25 Prozent verzeichnet habe. Grund ist die Wirtschaftskrise: Die Unternehmen machen weniger Gewinne oder gar Verluste und zahlen damit weniger Gewerbesteuer. Das aber ist die wichtigste kommunale Einnahme, die in jedem Wirtschaftseinbruch die Kommunen hart trifft.

Trotzdem wollen die kommunalen Spitzenverbände an der Gewerbesteuer festhalten: Sie sei "eine bewährte und gute kommunale Steuer", sagt DStGB-Präsident Brandl. Und Städtetagspräsident Jung erklärt: "Sie bildet ein starkes Band zur lokalen Wirtschaft, denn die Städte haben selbst ein großes Interesse, dass es der Wirtschaft vor Ort gut geht."

Auch Tübingens OB Palmer verteidigt die Steuer. Entscheidend sei, dass "die Wirtschaft wieder flott gemacht" werde. "Es muss mehr Arbeitsanreize geben und weniger Alimentierung von Menschen, die nie eingezahlt haben", verlangt Palmer. Das Kalkül: Setzt die Bundesregierung die richtigen Rahmenbedingungen, wächst die Wirtschaft, und dann sprudeln auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder.

Kommunen: 14 Prozent der Steuereinnahmen, aber 25 Prozent der Ausgaben

Dennoch verlangen die Kommunen eine Finanzreform. DStGB-Präsident Brandl sagt: "Von allen öffentlichen Steuereinnahmen haben die Städte und Gemeinden in Deutschland einen Anteil von nur etwa 14 Prozent. Wir sollen aber über 25 Prozent aller öffentlichen Ausgaben tätigen." Städtetagspräsident Jung fordert für die Kommunen einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern, "zum Beispiel der Umsatzsteuer, denn wir müssen aus der strukturellen Unterfinanzierung raus".

„Wer bestellt, der bezahlt - dies muss auf allen Ebenen gelten.“

Tübingens OB Palmer lenkt den Blick zudem auf die Ausgabenseite: Der Bund solle "Nullrunden in Tarifauseinandersetzungen durchsetzen oder Leistungsgesetze deutlich zurückschneiden", verlangt er und nennt als Beispiel das Bundesteilhabegesetz. Dieses 2021 beschlossene Gesetz für eine bessere Eingliederung von Menschen mit Behinderungen hat laut Palmer "bis zu 30 Prozent höhere Kosten verursacht". Das Gesetz habe "einfach nur mehr Bürokratie" gebracht, klagt Palmer. Laut Destatis mussten die Kommunen 2024 13,6 Prozent mehr für Eingliederungshilfen ausgeben als 2023, insgesamt 22,7 Milliarden Euro.

Das Problem: Auf Bundesebene werden höhere Sozialleistungen beschlossen, die dann bei Städten und Gemeinden zu Buche schlagen. Um das zu ändern, fordert der Ökonom Carsten Kühl, Leiter des Deutschen Instituts für Urbanistik und von 2009 bis 2014 SPD-Finanzminister in Rheinland-Pfalz, das sogenannte Konnexitätsprinzip auch für die Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu verankern. Ins gleiche Horn stößt DStGB-Präsident Brandl: “Wer bestellt, der bezahlt - dies muss auf allen Ebenen gelten.”

Schwarz-Rot bekennt sich zum Konnexitätsprinzip

In den meisten Bundesländern gelte das Konnexitätsprinzip bereits, erklärt Kühl: Wenn das Land höhere Ausgaben beschließt, die die Kommunen treffen, dann muss es auch die entsprechenden Gelder mobilisieren. Für den Bund gilt das noch nicht. Die schwarz-rote Koalition bekennt sich in ihrem Koalitionsvertrag zwar zu dem Prinzip, hat sich aber nicht verabredet, dies etwa verfassungsrechtlich zu verankern.

Konkret will sie jedoch die Investitionen, auch die der Kommunen, ankurbeln. Gelingt zumindest das? Handlungsbedarf ist in jedem Fall angesagt. Der Investitionsrückstand der Kommunen betrage bereits heute mehr als 186 Milliarden Euro, sagt Ökonom Kühl und erklärt: "Die Kommunen investieren nahezu doppelt so viel wie die Länder."

Mega-Schulden des Bundes: Was der Leipziger Oberbürgermeister fordert

Die neue Bundesregierung will über ein Sondervermögen Schulden in Höhe von 500 Milliarden Euro aufnehmen, von denen 100 Milliarden für Bundesländer und Kommunen reserviert sind, um dort Investitionen zu finanzieren. Das Bundeskabinett will den Entwurf für das entsprechende Einrichtungsgesetz am 25. Juni beschließen, im Grundgesetz ist die notwendige Ausnahme von der Schuldenregel bereits verankert.

„Das Sondervermögen allein wird unser Finanzproblem nicht lösen können.“

"Wichtig ist, dass zwei Drittel des Geldes tatsächlich in den Kommunen landet, wie es deren Anteil an den öffentlichen Investitionen entspricht", verlangt Städtetagspräsident und Leipzig-OB Jung. Für die konkrete Verteilung sind die Länder zuständig. Nach Ansicht von DStGB-Präsident Brandl dürfen nicht nur zusätzliche Investitionen gefördert werden, "da wir sonst Gefahr laufen würden, dass neue Bauvorhaben geschaffen werden, die aber danach nicht weiter finanziert und betrieben werden können".

Aber reichen 100 Milliarden Euro überhaupt aus? "Das Sondervermögen allein wird unser Finanzproblem nicht lösen können, aber es ist eine große Chance. Es verhindert hoffentlich, dass die kommunalen Investitionen in der aktuellen Haushaltskrise zu stark einbrechen", sagt Jung.

Mehr zum Thema lesen

Im Koalitionsvertrag setzen Union und SPD auf Steueranreize für mehr Investitionen und weniger Bürokratie, um die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Trotz neuer milliardenschwerer Spielräume durch Grundgesetzänderungen will die Koalition den Rotstift ansetzen. Gekürzt werden soll unter anderem beim Personal.

Der Ökonom Carsten Kühl rechnet vor, dass über die gesamte Laufzeit die Kommunen mit ungefähr 5,6 Milliarden Euro pro Jahr kalkulieren könnten, "wenn die Länder ihnen ihren fairen Anteil überlassen". Dabei müssten die Kommunen neue vom Bund auferlegte Aufgaben stemmen. Kühl nennt als Beispiel die kommunale Wärmewende und erklärt: "Wenn der Bund Klimaneutralität erreichen will und dafür die kommunale Wärmewende als notwendig erachtet, dann muss der Bund diese auch finanzieren und den Kommunen auch aus anderen Teilen des geplanten insgesamt 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens Mittel übertragen."

Laut dem Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge (KOWID) müssen Stadtwerke und Energieversorger bis 2045 11,5 Milliarden Euro aufbringen, damit die kommunale Wärmewende gelingt und sich damit das Ziel der deutschen Klimaneutralität erreichen lässt. Doch jede Kommune kann jeden Euro nur einmal ausgeben: Entweder für neue kommunale Wärmenetze oder eben für Schulen, Straßen oder Schwimmbäder.