Gesetzentwürfe, Anträge und Co. : Das sind die Drucksachen im Bundestag

In jeder Wahlperiode entstehen Zehntausende Drucksachen im Bundestag. Ein Überblick darüber, welche es gibt – und warum jede Entscheidung als Drucksache beginnt.

Inhalt

Drucksachen sind das verschriftlichte Rückgrat der parlamentarischen Arbeit. Ob Gesetzentwurf, Antrag, Anfrage oder Bericht: Im Bundestag bekommt jedes offizielle Dokument, das zur Beratung eingereicht wird, eine sogenannte Drucksachennummer. Diese Nummer kennzeichnet die Vorlage eindeutig - etwa als "21/1234" für die 1234. Drucksache in der 21. Wahlperiode.

Früher wurden Drucksachen tatsächlich gedruckt und verteilt. Heute sieht die Geschäftsordnung des Bundestages in Paragraf 77 als Regelfall die elektronische Verteilung vor. Die Verteilung in Papierform ist aber weiter zulässig. Der Begriff “Drucksache” hat sich gehalten.

Mit über 31.000 Drucksachen stellte der 19. Deutsche Bundestag einen Rekord auf. Die Dokumente werden heute zwar überwiegend elektronisch verteilt und verwaltet, der Name ist jedoch geblieben.

Was ist eine Drucksache und welche gibt es?

Drucksache ist nicht gleich Drucksache - im Bundestag werden ganz unterschiedliche Dokumententypen so bezeichnet. Die bekanntesten sind Gesetzentwürfe, Anträge sowie Kleine und Große Anfragen. Hinzu kommen Änderungs- und Entschließungsanträge, schriftliche Fragen von Abgeordneten, Berichte, Beschlussempfehlungen, Unterrichtungen, Verordnungen oder Wahlvorschläge.

Manche dieser Drucksachen sind kurz und umfassen nur eine Seite, andere - wie etwa der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt - sind tausende Seiten stark. Allen gemeinsam ist, dass sie dem Bundestag förmlich zugehen und nach festen Regeln behandelt werden.

Etliche Drucksachen entstehen so pro Tag. In der laufenden 21. Wahlperiode waren es bereits über 2.300 (Stand: 27. Oktober), die verkürzte 20. Wahlperiode brachte 15.153 Drucksachen hervor. Ein Rekordwert gab es in der 19. Wahlperiode: 32.716 Drucksachen waren es am Ende.

Vom Entwurf zum Gesetz: Diesen Weg nimmt die Drucksache durch den Bundestag

Gesetzentwürfe können von der Bundesregierung, vom Bundesrat oder aus dem Bundestag selbst eingebracht werden - also von Fraktionen oder Gruppen von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten. Jeder Entwurf wird als Drucksache veröffentlicht und enthält den Gesetzestext sowie die ausführliche Begründung. Letztere ist juristisch bedeutsam, weil sie später etwa bei der gerichtlichen Auslegung Rückschlüsse auf den Willen des Gesetzgebers zulässt.

Nach der ersten Lesung im Plenum wird der Entwurf in der Regel in die Ausschüsse überwiesen. Dort prüfen ihn die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker im Detail, setzen öffentliche Anhörungen an und beraten über Änderungen.

Am Ende steht eine sogenannte Beschlussempfehlung. Diese enthält den Beratungsablauf im Ausschuss, die gegebenenfalls im parlamentarischen Verfahren beschlossenen Änderungen sowie die Empfehlung des Ausschusses, ob die Vorlage angenommen oder abgelehnt werden soll. Auf Grundlage der Beschlussempfehlung wird der Gesetzentwurf in zweiter und dritter Lesung erneut im Plenum behandelt.

Gesetzentwürfe sind rechtstechnisch komplex. Daher wird das Gros dieser Entwürfe von der Bundesregierung selbst oder von die Regierung tragenden Fraktionen eingebracht. Die Koalitionsfraktionen können dabei auf Unterstützung durch den Regierungsapparat zählen. Diese Ressourcen stehen der Opposition nicht zur Verfügung.

Wie Abgeordnete mit Anträgen Politik gestalten

Mit Anträgen fordern Abgeordnete in die Regel die Bundesregierung auf, in einer bestimmten Sache aktiv zu werden: etwa einen Gesetzentwurf vorzulegen oder anderweitig zu handeln. Zudem beinhalten viele Anträge eine politische Positionierung, die der Bundestag nach Willen der Antragssteller übernehmen soll. Eingereicht werden können Anträge von Fraktionen oder einer Gruppe von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten. Viele Anträge stammen von der Opposition - auch wenn sie keine Mehrheit finden, prägen sie oft die politische Debatte.

Anträge durchlaufen meist ein kürzeres Verfahren als Gesetzentwürfe. Sie werden zunächst im Plenum vorgestellt und dann häufig in einen Ausschuss überwiesen. Dort erfolgt eine inhaltliche Beratung, auch Anhörungen sind möglich. Der Ausschuss gibt anschließend eine Beschlussempfehlung ab. Diese Empfehlung wird im Plenum beraten und zur Abstimmung gestellt.

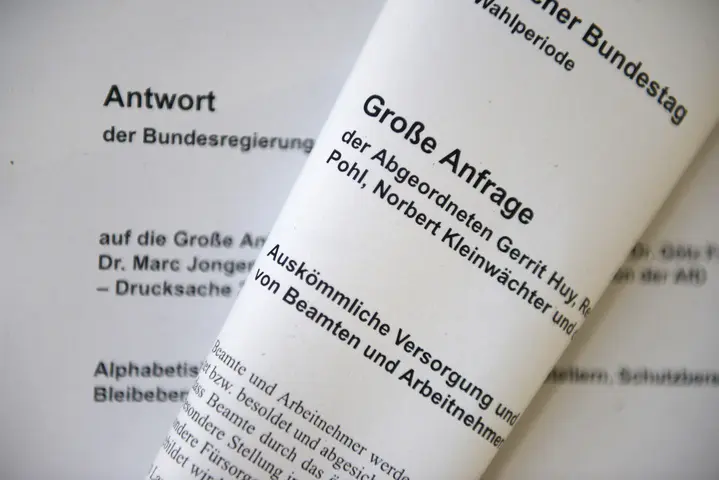

Das unterscheidet eine Kleine von einer Großen Anfrage

Beide Instrumente gehören zum parlamentarischen Fragerecht und dienen der Kontrolle der Regierung. Eine Kleine Anfrage enthält in der Regel eine Reihe schriftlicher Fragen zu einem konkreten Sachverhalt. Sie wird von einer Fraktion oder von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten eingereicht. Die Bundesregierung ist verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu antworten.

Kleine Anfrage und die Antworten der Bundesregierung machen das Gros des Aufkommens an Drucksachen auf. Allein zwischen dem 31. März und dem 26. Oktober wurden in dieser Wahlperiode bereits 823 Kleine Anfrage und 714 Antworten gezählt.

Große Anfragen sind umfangreicher, oft politisch brisanter und seltener. Sie zielen darauf ab, eine Regierungslinie grundsätzlich zu hinterfragen. Auch hier erfolgt eine schriftliche Antwort und - anders als bei Kleinen Anfragen - in der Regel eine Debatte im Plenum. Die Antwort der Bundesregierung wird vom Kabinett abgestimmt - was erklärt, warum die Bearbeitungszeit länger ist. Beide Anfragen und die jeweiligen Antworten erscheinen als Drucksachen.

Wie kann ich mich über aktuelle Drucksachen informieren?

Wer wissen will, was im Bundestag schriftlich eingebracht oder beschlossen wurde, kann sich über zwei Wege gut informieren: Zum einen über das Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (DIP). Dort sind sämtliche Drucksachen seit 1949 recherchierbar - sortierbar nach Themen, Drucksachennummern, Absendern oder Verfahren. Auch der Werdegang eines Gesetzes lässt sich dort Schritt für Schritt nachverfolgen.

Zum anderen bietet der Bundestag den Nachrichtendienst: "heute im bundestag" (hib) an. Diese Kurznachrichten erscheinen werktäglich und fassen zusammen, welche neuen Drucksachen eingegangen sind, was in den Ausschüssen beraten wurde und welche Antworten auf Anfragen vorliegen. Sie sind auf bundestag.de abrufbar und als Newsletter abonnierbar.

Zum Weiterlesen

Die Opposition hat die Pflicht und das Recht, Regierungshandeln kritisch zu begleiten. Sie muss jedoch Hürden nehmen, die das Grundgesetz bewusst gesetzt hat.

Im Bundestag sorgen Fraktionen für stabile Verhältnisse. Bei Gewissensentscheidungen ist das anders. Was hat es mit Gruppenanträgen und Gruppenverfahren auf sich?

Kein im Bundestag beschlossenes Gesetz tritt in Kraft, ohne dass der Bundesrat damit befasst war - doch ausdrücklich zustimmen muss er nicht immer.