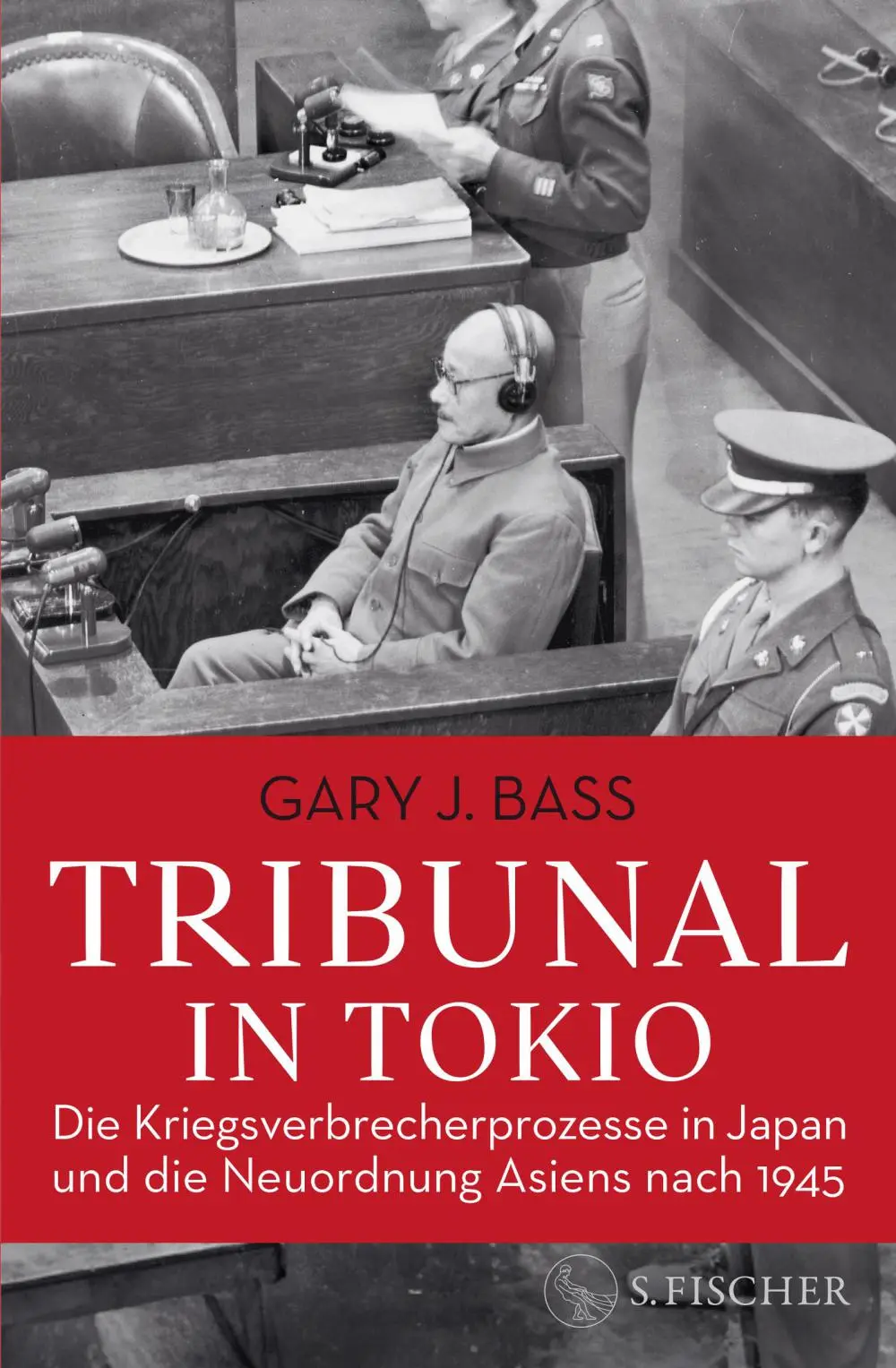

Tribunal für Kriegsverbrecher in Japan : Die Entschuldung von Kaiser Hirohito

Faktenreich und detailliert erzählt der Historiker Garry J. Bass die Geschichte der Kriegsverbrecherprozesse in Tokio und ihrer Nachwirkungen.

Am 12. November 1948 verurteilte der Internationale Militärgerichtshof in Tokio den ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten und Kriegsminister Tojo Hideki zum Tode.

Mit dem Angriffsbefehl auf den US-amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii führte Japans Ministerpräsident und Kriegsminister Tojo Hideki sein Land im Dezember 1941 in den Zweiten Weltkrieg. Vier Jahre später endete dieser mit der Kapitulation Japans am 15. August 1945. Da es für Tojo ein unerträglicher Gedanke war, sich vor einem "Gericht der Eroberer" zu verantworten, versuchte er, sich seiner Verhaftung am 11. September durch US-amerikanische Soldaten durch Selbstmord zu entziehen. Da für einen standesgemäßen rituellen Selbstmord die Zeit fehlte, schoss er sich mit einem Revolver in die Brust, verfehlte allerdings knapp sein Herz und überlebte. Im Krankenhaus bestand Tojo darauf, dass Japan einen "berechtigten und gerechten Krieg" geführt habe, um seine asiatischen Nachbarn "aus dem repressiven Griff des europäischen Kolonialismus zu befreien". Er selbst warte "auf das gerechte Urteil der Geschichte".

Das jetzt auf Deutsch vorliegende Werk des US-amerikanischen Historikers Gary J. Bass über das Kriegsverbrecher-Tribunal in Tokio gehört zu den besten historischen Büchern dieses Jahres. Bass lehrt Politik und Internationale Beziehungen in Princeton und wurde bekannt durch seine Publikationen über "humanitäre Interventionen" und Kriegsverbrecherprozesse. Sein lebendiger, detaillierte Erzählstil ist auf seine frühere Tätigkeit als Journalist für den "Economist", die "New York Times" und die "Washington Post" zurückzuführen. Bass sichtete tausende Dokumente aus einem Dutzend Archiven - darunter Erinnerungen, Tagebücher von Richtern und Angeklagten, Anklageschriften und die zeitgenössische Tagespresse - sowie die vorhandene Sekundärliteratur, um sie in seinem gut strukturierten, monumentalen Werk zusammenzuführen.

Zweieinhalb Jahre, von April 1946 bis November 1948, tagte der Internationale Militärgerichtshof für den Fernen Osten. 28 japanische Politiker, Diplomaten, Generäle und ein nationalistischer Publizist wurden in zehn Anklagepunkten verurteilt. Es ging um Anstiftung zum Angriffskrieg gegen die USA und andere Staaten, um Verschwörung gegen den Weltfrieden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie um Mord und Folter an Kriegsgefangenen. Die elf Ankläger und elf Richter kamen aus den USA, der Sowjetunion, Großbritannien, Australien, Kanada, China, Britisch-Indien, Neuseeland, den Niederlanden und den Philippinen. Tojo Hideki und weitere sieben Angeklagte wurden als "Klasse-A-Kriegsverbrecher" zum Tode verurteilt.

Nationalistische Politiker in Japan beklagen bis heute eine “Siegerjustiz”

Der niederländische und der indische Richter waren gegen ihre Hinrichtung. Stattdessen sollten sie wie die übrigen Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Der indische Richter kritisierte den Tokioter Prozess zudem als "Siegerjustiz". Noch heute wird diese Erklärung von rechten und nationalistischen Politikern als einer der wichtigsten "Beweise" für die Unschuld Japans im Zweiten Weltkrieg angeführt.

Gary J. Bass:

Tribunal in Tokio.

Die Kriegsverbrecherprozesse in Japan und die Neuordnung Asiens nach 1945.

S. Fischer,

Frankfurt/Main 2025;

1.088 S., 48,00 €

Im Unterschied zu den Nürnberger Prozessen in Deutschland wurde nach Ansicht von Bass jedoch nicht die wahre politische Führung des Landes zur Verantwortung gezogen. General Douglas MacArthur hatte Kaiser Hirohito, den Oberbefehlshaber der japanischen Streitkräfte, und seine Familie der Strafverfolgung entzogen. Mit Blick auf die weitere Besatzungspolitik und die Zusammenarbeit mit Japans Eliten in der Nachkriegszeit wurde ein geschöntes Bild der kaiserlichen Familie verbreitet.

Schuld am Krieg sollte nicht der japanische Oberbefehlshaber sein. Eine selbstkritische Erinnerungskultur entstand in Japan anders als in Deutschland nicht. Vielmehr ist die Meinung, die US-Amerikaner sollten sich für die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki entschuldigen, ebenso weit verbreitet wie die Ansicht, die USA hätten China selbst kolonisieren wollen und den Krieg mit dem Öl-Embargo gegen Japan verursacht.

Kriegsverbrechen der japanischen Armee werden bis heute totgeschwiegen

Ausdrücklich verweist Bass auf die Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäckers am 8. Mai 1985. Diese sei in Japan bekannt, insbesondere seine Kritik an der Behauptung älterer Deutscher, vom Holocaust nichts gewusst zu haben. Demgegenüber werde in Japan bis heute das Wissen um die rassistische Politik der japanischen Expansionisten in den 1930er und 1940er Jahren sowie die Kriegsverbrechen der japanischen Armee in China, Korea und an anderen Kriegsschauplätzen totgeschwiegen.

Bass spart aber auch nicht mit Kritik an den alliierten Siegermächten. Sie hätten während der Tokioter Prozesse erklärt, dass die neuen Prinzipien des Völkerrechts auch für sie gelten würden. Inzwischen hätten die USA, die Sowjetunion beziehungsweise Russland sowie die ehemaligen europäischen Kolonialmächte "eindeutig bewiesen", dass sie nicht gewillt seien, sich selbst an die Ideale des Völkerrechts zu halten. So instrumentalisiere Wladimir Putin die Nürnberger und Tokioter Prozesse, um seine Aggression gegen die Ukraine zu rechtfertigen und die Verbindung zu China zu stärken.

Weitere Buchrezensionen

Der britische Historiker Richard Overy zeichnet den Weg zur Atombombe nach und untersucht ihren Einfluss auf die Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg.

In "Atom" inszeniert Steffen Kopetzky die Jagd auf den Leiter des Geheimwaffenprogramms der Nazis in der literarischen Grauzone zwischen Wirklichkeit und Fiktion.

Uwe Neumahr widmet sich in "Das Schloss der Schriftsteller" dem Ort, an dem sich 1945/46 Schriftsteller trafen, um über die Nürnberger Prozesse zu berichten.