Ritualisiert und trivialisiert : In leiser Sorge um die Zukunft der Erinnerung

Wolfgang Benz wirft in seinem Buch einen kritischen Blick auf die historische Aufarbeitung der zwei deutschen Diktaturen und die Zukunft der Erinnerungskultur.

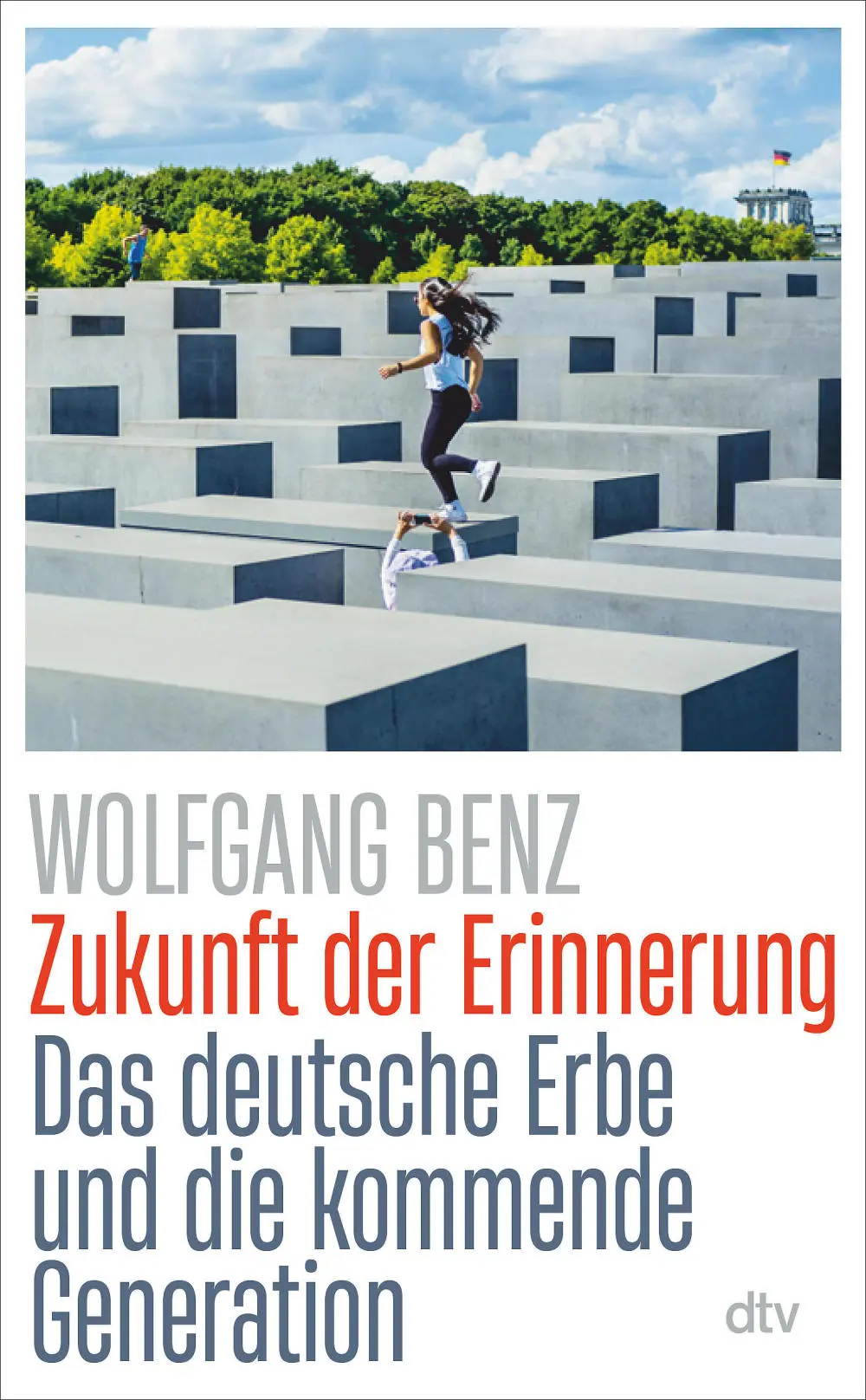

Das Cover des Buches von Wolfgang Benz macht es deutlich: Kinder springen auf den massiven Blöcken des Holocaust-Mahnmals herum, wissen vielleicht gar nicht, woran hier inmitten von Berlin erinnert und gemahnt werden soll. Sie sind quasi noch unschuldig im Betrachten, Verstehen und verantwortungsvollem Handeln im Hinblick auf die nationalsozialistischen Verbrechen, die die deutsche Gesellschaft angesichts ihrer zunehmenden Relativierung mehr denn je beschäftigen.

Mehr dazu

Benz, emeritierter Berliner Professor für Zeitgeschichte, weiß, wovon er spricht. Nicht allein weil er, Jahrgang 1941, quasi selbst als "Zeitzeuge" die verschiedenen Stationen der Aufarbeitung erfahren, sondern sich lebenslang wissenschaftlich und in diversen Gremien damit kritisch auseinandergesetzt hat. Sein sehr pointiertes Buch "Zukunft der Erinnerung" stellt quasi ein Resümee dieser Betrachtungen dar, untermauert mit zahlreichen Beispielen der Vergangenheitsbewältigung. Sei es am Beispiel des öffentlichen Umgangs mit dem Ende des "Dritten Reichs", der Interpretation und Instrumentalisierung des Widerstands im Nationalsozialismus, den Wurzeln und Auswüchsen der Judenfeindschaft bis heute sowie der Erinnerung an spät rehabilitierte Opfergruppen wie die Zeugen Jehovas, Homosexuelle oder Wehrmachts-Deserteure. Er tut das immer mit Blick auf beide deutsche Staaten vor der Wiedervereinigung und auf die Folgen für die politische Kultur im vereinten Deutschland.

Plädoyer für eine adäquate und kreative Wissensvermittlung

Insgesamt betrachtet Benz die bisherige Aufarbeitung der NS-Zeit, aber auch der SED-Diktatur sehr kritisch und sieht sie in den letzten Jahrzehnten verstärkt institutionalisiert, ritualisiert und durch die Medien trivialisiert und verfälscht. Aber wie kann Erinnerungskultur gestaltet werden, wenn sie nicht selbst in Vergessenheit geraten will oder instrumentalisiert werden soll? Dafür hat auch Benz keine wirklich praktikable Lösung.

Es geht ihm am Ende um adäquate, fundierte und kreative Wissensvermittlung mit dem Ziel, eine "demokratische, humane und tolerante Gesellschaft" zu entwickeln. Dabei führt er seinen Lesern immer wieder Beispiele dafür vor Augen, wie präsent rassistische, soziale und religiöse Vorurteile und Diskriminierungen im Alltag, in der Politik und den Medien sind. Doch wie kann das in den Köpfen verankert und im Handeln und Reden sichtbar werden?

Wolfgang Benz:

Zukunft der Erinnerung.

Das deutsche Erbe und die kommende Generation.

dtv,

München 2025;

240 S., 20,00 €

Benz plädiert dafür, dass die Erinnerungskultur nicht mit "moralischen Postulaten" belegt sein darf, die "ethischen Einsichten" ergäben sich "zwangsläufig aus überzeugend vorgetragenem Fachwissen", schreibt er. Aber ist das wirklich so? Wirkt akademische und faktengesättigte Bildung bei der jüngeren Generation, um deren zukünftiges erinnerungskulturelles Denken und Agieren hier gehen soll? "In der politischen Bildung sind Fantasie und Kreativität zu stimulieren", regt Benz an. Aber konkrete Anleitungen gibt er nicht - im Gegenteil. Er schreibt, "mit welchen Methoden der Didaktik, der künstlichen Intelligenz, der Erzählung oder der Nutzbarmachung des Spieltriebs auch immer das notwendige Wissen vermittelt wird, ist sekundär."

Der fundamental veränderte Medienkonsum der Jugend

Doch genau da muss Erinnerungskultur vermutlich ansetzen, um die Jugend von heute und die Erwachsenen von morgen abzuholen. Nicht ohne das nötige Fachwissen versteht sich. Aber bei allem Verständnis für Benz' kritische Betrachtungen des Reenactments, populärer Geschichtsdokus oder der Rekonstruktion historisch-politisch aufgeladener Bauwerke wie der Garnisonskirche, dem Berliner Stadtschloss oder der Baracken ehemaliger Konzentrationslager, den Zugang auch zu den dunklen Seiten der deutschen Geschichte schaffen aufgrund eines fundamental veränderten Medienkonsums und -verhalten der jüngeren Generation vor allem die Mittel und Methoden.

Es kann nicht per se davon ausgegangen werden, dass das historisch gesicherte Wissen automatisch Interesse und Einsicht bewirkt oder sich günstigenfalls in humanitäres, tolerantes und demokratisches Verhalten verwandelt. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Jugend in ihrem Alltag, bei ihren Bedürfnissen und Interessen abgeholt werden muss.

Hier können vielleicht zwei Analysen zielführend sein, die Benz bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur und der NS-Herrschaft vermisst. Den lebensweltlichen Charakter der beiden Systeme gilt es deshalb aufzugreifen und mit aktuellen politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen der Gegenwart zu vergleichen. Zu fragen, wieso Menschen den Verlockungen einer "Volksgemeinschaft" erlagen, und wahrheitsgetreu die Licht- und Schattenseiten der DDR aufzuzeigen, um eine individuelle Identifikation zu ermöglichen. Daran liegt die Zukunft der Erinnerung und die Chancen für eine Stärkung der deutschen Demokratie.

Auch lesenswert

Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland über Fehlentwicklungen in der Bildungsarbeit und den dauerhaften Kampf gegen Antisemitismus.

Benet Lehmann erzählt die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Esther Bejarano und fragt: Wie bleibt Erinnerung lebendig, wenn Zeitzeugen sterben?

József Debreczenis Erinnerungen an die "Todesfabrik" von Auschwitz sind von verstörender Intensität. Nach 70 Jahren wurden sie jetzt in Deutsche übersetzt.