Vor 70 Jahren : Die "Pankower Regierung" isolieren

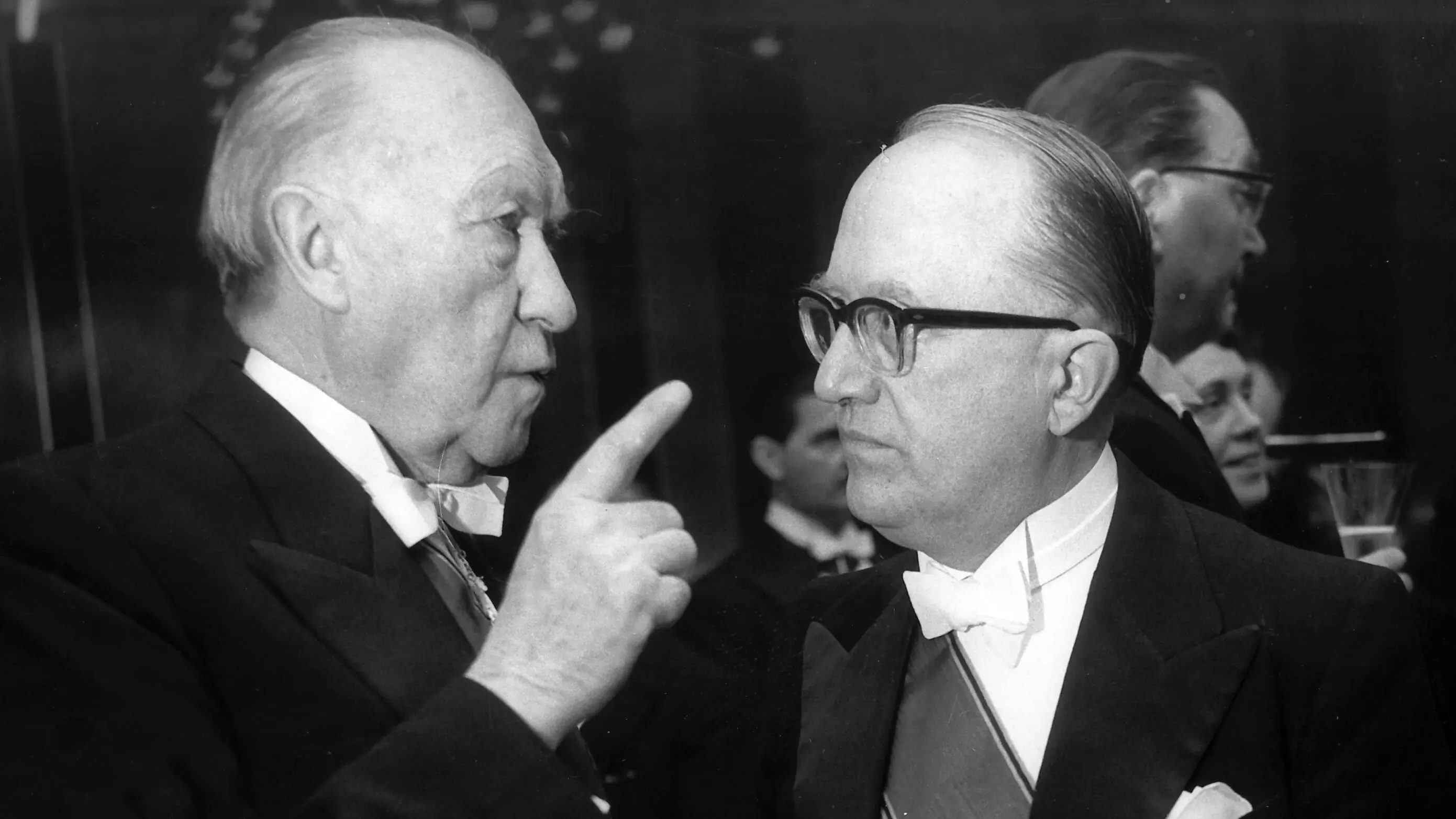

Bundeskanzler Konrad Adenauer stellt die Hallstein-Doktrin vor: Damit erhob die Bundesrepublik Deutschland den Anspruch, allein deutsche Interessen zu vertreten.

"Ich muss unzweideutig feststellen", erklärte Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) am 22. September 1955 vor dem Deutschen Bundestag, "dass die Bundesregierung auch künftig die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der DDR durch dritte Staaten, mit denen sie offizielle Beziehungen unterhält, als einen unfreundlichen Akt ansehen würde." Das Plenarprotokoll vermerkt an dieser Stelle "Beifall bei den Regierungsparteien".

Ziel war die Nichtanerkennung der “sogenannten DDR”

Als das Parlament an jenem Tag über die Grundlagen der künftigen Außenpolitik debattierte, ging es um nichts weniger als um die Frage, wie sich die junge Bundesrepublik im Kalten Krieg diplomatisch behaupten sollte. Die Antwort war die sogenannte Hallstein-Doktrin, die bis Ende der 1960er Jahre die westdeutsche Außenpolitik prägen sollte. Das Ziel: die internationale Nichtanerkennung der, wie westdeutsche Politiker den ostdeutschen Staat damals nannten, "sogenannten DDR" und der “Pankower Regierung”, so genannt nach dem Regierungsviertel in Ost-Berlin.

Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) und der Verfasser der Doktrin, Walter Hallstein, damals Staatsekretär im Auswärtigen Amt.

Ferner untermauerte sie den Alleinvertretungsanspruch Westdeutschlands, den Adenauer ohne Umschweife formulierte: "Die Bundesregierung ist (...) die einzige frei und rechtmäßig gebildete deutsche Regierung, die allein befugt ist, für das ganze Deutschland zu sprechen."

Kritiker sorgten sich um Kontakte zu osteuropäischen Nachbarn

Konkret besagte die Hallstein-Doktrin, dass die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen mit Staaten abbrach, die die DDR anerkannten. Kritiker befürchteten, der Schuss könnte nach hinten losgehen: Bonn könnte sich selbst isolieren; zudem erschwere die Doktrin Kontakte zu den osteuropäischen Nachbarn. Befürworter hielten dagegen, dass eine Gleichstellung von Bundesrepublik und DDR im Ausland die deutsche Einheit gefährden würde.

Eine Ausnahme bildete da die Sowjetunion als ehemalige Besatzungsmacht: Kurz vor der Debatte im September 1955 war Adenauer nach Moskau gereist, um die Rückkehr der letzten rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen zu erreichen. Im Gegenzug hatten die sowjetischen Machthaber diplomatische Beziehungen mit Bonn gefordert. Dass es damals schon einen Botschafter der DDR in Moskau gab, versteht sich von selbst.

Adenauer betonte im Bundestag, "die Haltung der Bundesrepublik gegenüber der Sowjetzonenregierung" werde "durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen" mit Moskau "nicht berührt". Vielmehr verfüge die "Regierung der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik" nicht über ein "echtes Mandat des Volkes". In der DDR herrschten "Rechtsunsicherheit und Unfreiheit, und die Verfassung steht nur auf dem Papier".

Doktrin wurde erst später nach ihrem Verfasser benannt

Ihren Namen bekam die Hallstein-Doktrin übrigens erst später. Im Januar 1956 wurde ein Runderlass an die westdeutschen Botschaften geschickt, der die Entschlossenheit der Bundesregierung "die Beziehungen zu solchen Staaten abzubrechen, die die DDR anerkennen" betonte. Dabei handle es sich nicht um eine "Prestigefrage", hieß es, sondern um die "Grundlage unserer Politik". Der Verfasser des Erlasses: der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Walter Hallstein. Zweimal wurde die Richtlinie tatsächlich angewandt: So wurden 1957 die Beziehungen zu Jugoslawien und 1963 zu Kuba abgebrochen.

Vor 35 Jahren trat die erste frei gewählte DDR-Volkskammer zusammen. Innerhalb von sechs Monaten entschieden die Volksvertreter über die deutsche Vereinigung.

1979 unterzeichneten die USA und die Sowjetunion das Abrüstungsabkommen SALT II. Doch der Kalte Krieg verhinderte das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen.

Der Beitritt zum Europarat führte Deutschland zurück in die europäische Wertegemeinschaft. Die Historikerin Birte Wassenberg über alte Ziele und neue Themen.