Die Straße als Labor : Wenn die KI den Kreisverkehr sicherer macht

Von Bildung bis zur Mobilität: KI-Reallabore dienen der Politik als Feldstudien für Innovationen und können ein Beitrag zu Europas technologischer Souveränität sein.

Während Konzerne wie Alphabet, Meta und OpenAI in den USA Milliarden in Künstliche Intelligenz (KI) investieren, bemühen sich die europäischen Staaten darum, Anschluss zu halten - ohne in technologische Abhängigkeit zu geraten. Die Europäische Union setzt dabei auf kontrollierte Praxistests unter Aufsicht - in sogenannten KI-Reallaboren. Diese sollen helfen, KI nicht nur schneller, sondern auch rechtssicher und praxisnah in Verwaltung, Wirtschaft und Alltag in die Anwendung zu bringen.

In Reallaboren erproben Kommunen, Hochschulen, Unternehmen und Verwaltungen, begleitet von Behörden, den Einsatz von KI, bevor sie regulär zum Einsatz kommt. Das können Sensoren sein, die Verkehrsflüsse in Echtzeit erfassen und mittels KI für weniger Stau sorgen, oder auch Anwendungen in der Verwaltung, die Akten automatisch analysieren und rechtssicher einstufen.

„Zu glauben, durch KI-Reallabore habe man die ganze Wirtschaft und Industrie mit KI versorgt, wäre ein fataler Fehlschluss.“

Der gesetzgeberische Rahmen ist auf EU-Ebene inzwischen gesetzt. Der im Juli 2024 verabschiedete AI Act verpflichtet alle Mitgliedstaaten, eine nationale Aufsichtsbehörde für KI sowie ein KI-Reallabor einzurichten. Damit wird das Format zum Instrument europäischer Innovationspolitik.

In Deutschland wird das Konzept "Reallabor" bereits seit knapp zehn Jahren erprobt. Im Mai 2025 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem die Rahmenbedingungen für Reallabore weiter verbessert werden sollen. Ende Mai nahm das geplante "Reallabore-Innovationsportal" seinen Pilotbetrieb auf. Es soll Behörden, Unternehmen und Forschungseinrichtungen vernetzen, bei Fragen beraten und Ergebnisse in die Gesetzgebung zurückspiegeln.

KI-Reallabore beschleunigen den Transfer von Innovationen in die Praxis

Ein Blick nach Ingolstadt liefert erste Antworten darauf, wie das in der Praxis funktionieren kann. In zwei Straßenabschnitten hat die Technische Hochschule Ingolstadt im Projekt "5GoIng" zwischen Dezember 2021 und Dezember 2024 KI-gestützte Verkehrssteuerung mit 5G-Sensorik getestet. Mit positiven Ergebnissen - so habe sich etwa die Sicherheit in Kreisverkehren verbessert, berichtet Projektleiter Andreas Festag. Die gewonnenen Daten können nun unter anderem für smarte Verkehrssteuerungsprojekte genutzt werden.

"Alles so zu entwickeln und zu designen, dass man eine Idee davon bekommt, wie es in der Zukunft aussehen könnte", das ist es, was ihn am Reallabor begeistert. Nötig seien jedoch längere Laufzeiten der Labore und engere Kooperationen mit Hochschulen, um Potenziale zu entfalten.

Das geschieht in Reallaboren

🤝 Bei Reallaboren (englisch: „regulatory sandboxes“) arbeiten Kommunen, Hochschulen, Unternehmen und Verwaltungen mit Behörden zusammen. Verschiedene KI-Innovationen, die allgemein noch nicht zugelassen sind, sollen so schnell und sicher in die Anwendung gebracht werden.

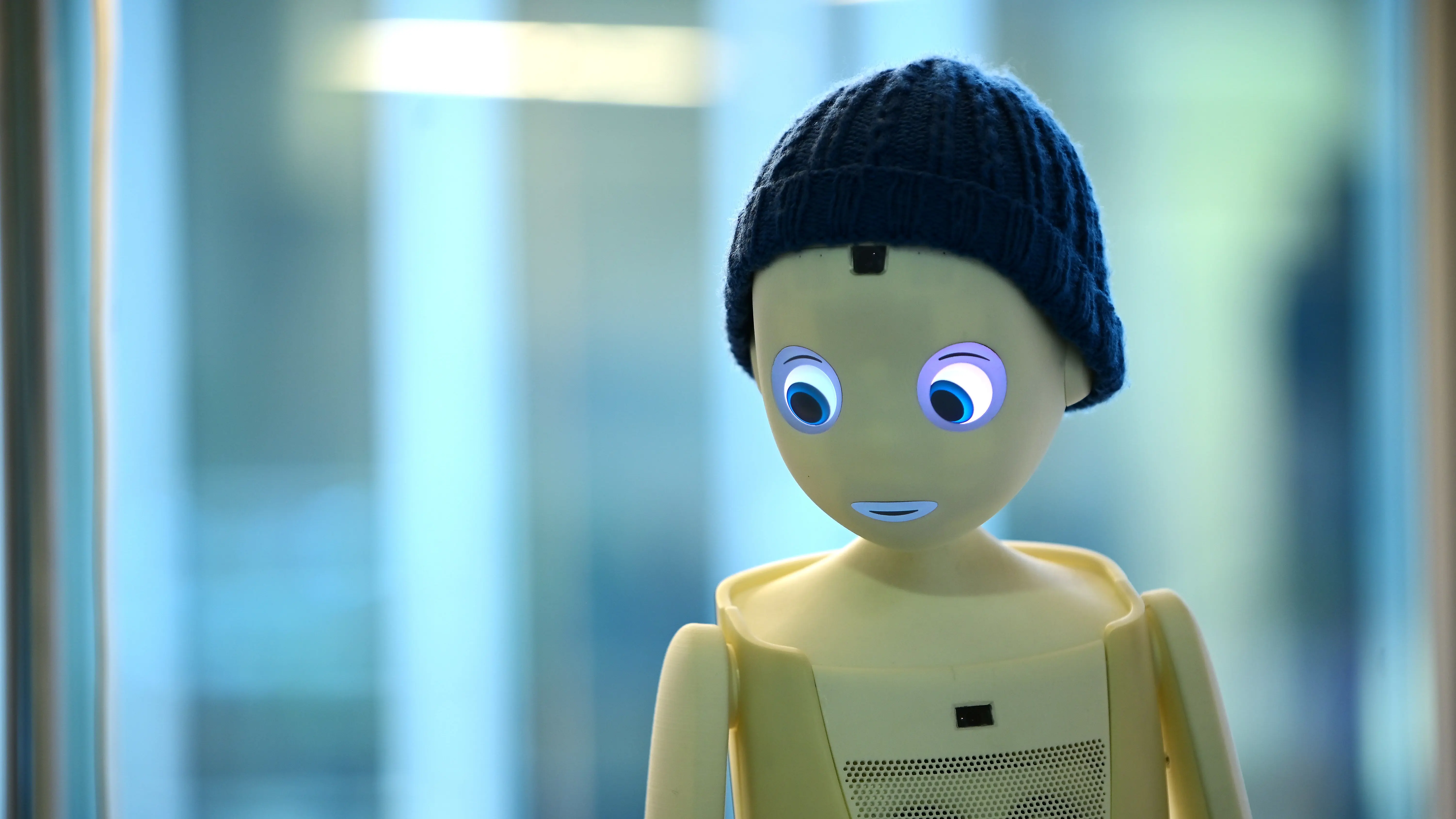

🦾 Das können beispielsweise selbst fahrende Autos oder Busse in einem definierten Gebiet, Roboter für die Pflege oder KI-Softwaresysteme für eine effektivere öffentliche Verwaltung sein.

🛑 Vorteile und potenzielle Risiken einer KI-Innovation können so frühzeitig erkannt werden. Auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse kann der Rechtsrahmen angepasst werden, etwa um die Innovation allgemein zuzulassen (regulatorisches Lernen).

Reallabore ermöglichen gezielte Unterstützung in denjenigen Bereichen, in denen die Digitalisierung Nachholbedarf habe, berichten Jonas Botta vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer und Mario Martini von der Universität der Bundeswehr in München. Beide forschen unter anderem zur nationalen Ki-Aufsicht. "KI-Reallabore könnten grundrechtskonforme Innovationszentren für Deutschland und Europa werden. Dies wird jedoch von den konkreten Aufnahme- und Entwicklungsbedingungen abhängen.

Viele KI-Reallabore können Erfolge aufweisen

Im schlimmsten Fall erweisen sie sich als bürokratische Sackgasse ohne echten Vorteil für die KI-Entwicklung", sagt Botta. Martini warnt zudem vor Überhöhung: "Zu glauben, durch KI-Reallabore habe man die ganze Wirtschaft und Industrie mit KI versorgt, wäre ein fataler Fehlschluss." Viele KI-Reallabore zeigten Erfolge und seien thematisch breit angelegt - von Bildung über Klima bis hin zur Mobilität. Allerdings seien es Inselprojekte.

Praktiker und Forscher sind sich einig, dass die Labore ein sinnvoller Versuch sind, Innovation, Rechtssicherheit und Praxisanwendung zu verbinden. Ihr Erfolg hänge neben einer verlässlichen Finanzierung vor allem davon ab, ob die Erkenntnisse tatsächlich genutzt und weiterentwickelt werden. "Eigene technologische Schritte zu gehen, um die europäischen Werte und Souveränität aufrecht zu halten", bleibe der richtige Weg, sagt Jonas Botta - nicht der Vergleich mit den Tech-Riesen.

Mehr zur Digitalpolitik

Digitale Souveränität ist ein oft zu hörendes Schlagwort in Deutschland und der EU. Wie weit ist das viele Facetten aufweisende Großprojekt gediehen?

Gefälschte Bilder, manipulierte Stimmen: Deep Fakes verbreiten sich rasant und stellen die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Ihre Regulierung bleibt komplex.

KI-Systeme können bereits jetzt präzise Diagnosen liefern und medizinisches Personal entlasten. Steht uns eine neue Ära der Gesundheitsversorgung bevor?