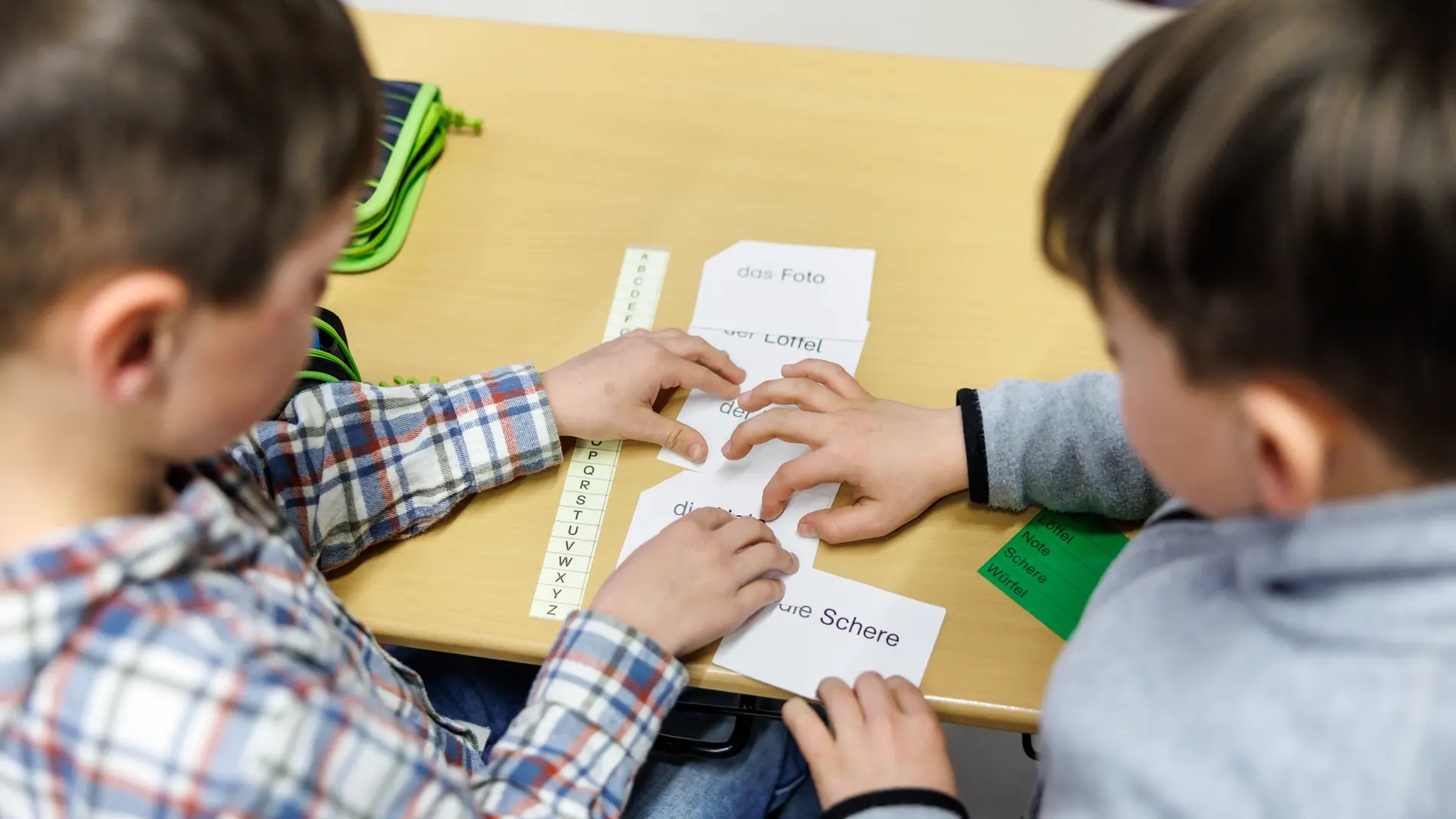

Investitionen in Schulen : Geld für den Digitalpakt und die Gebäudesanierung

6,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen sind bisher für den Bildungsbereich eingeplant. Verbände, aber auch Wirtschaftsinstitute fordern deutlich mehr.

An diesen Zahlen gibt es nichts schönzureden - und eigentlich tut das auch niemand mehr: Seit Jahren wächst der Investitionsstau in den Kommunen, und weil die Kommunen auch die Schulgebäude instand halten, werden auch dort die Mängel immer gravierender.

Das KfW-Kommunalpanel 2025 präsentierte erst Anfang Juli aktuelle Daten, die das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) jährlich erhebt. Demnach stieg der Investitionsrückstand der Kommunen allein zum Vorjahr dramatisch, um 15,9 Prozent, und beträgt 215,7 Milliarden Euro. Den größten Investitionsrückstand sehen Kommunen wie in den Vorjahren bei Schulgebäuden. Hier beträgt die Lücke mittlerweile 67,8 Milliarden Euro oder 31 Prozent des gesamten Investitionsstaus.

Bedarf steigt noch mit dem Ganztags-Anspruch

Und der Nachholbedarf wird steigen, denn ab 2026 wird der stufenweise Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler eingeführt. "Vielerorts müssen jedoch die baulichen Voraussetzungen dafür erst noch geschaffen werden", sagte Difu-Geschäftsführer Carsten Kühl bei der Präsentation der Ergebnisse.

Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben auf diesen Handlungsdruck reagiert und im Bundestag einen Gesetzentwurf eingebracht, um Fristen zu verlängern, innerhalb derer die Länder Fördermittel des Bundes abrufen können. Der Entwurf wurde am 26. Juni einstimmig angenommen, ist aber nur ein kleiner Baustein im Gesamtgefüge des Bedarfs.

In der Difu-Befragung zeigt sich dabei ein starker Zusammenhang zur Größe der Kommunen: Bei Kommunen mit 2.000 bis 5.000 Einwohnern gibt etwa die Hälfte massiven Investitionsrückstand an, in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern steigt der Anteil auf 90 Prozent.

Die Forderungen übersteigen die Planung sehr deutlich

Nicht verwunderlich sind vor diesem Hintergrund Forderungen zahlreicher Verbände und Gewerkschaften, die sich für die Interessen der Sozial- und Bildungsinfrastruktur bei der Verteilung des 500-Milliarden-Euro-Sondervermögens stark machen. So forderte etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Investitionen von mindestens 130 Milliarden Euro für einen qualitativen und quantitativen Ausbau der Bildung auf allen Ebenen. Auch das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) aus Köln veranschlagte die nötigen Kosten im Mai auf 42 Milliarden Euro.

Bisher ist die politische Diskussion von solchen Zahlen weit entfernt: Nach aktuellen Planungen von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) plant der Bund derzeit 6,5 Milliarden Euro für den Bildungsbereich ein. Davon 2,5 Milliarden für den bisher nicht finanzierten Digitalpakt 2.0 und zehn Jahre lang 400 Millionen Euro für ein Investitionsprogramm. Hinzu kommen natürlich noch Mittel der Länder, die durch die gelockerte Schuldenregel frei werden. Doch dazu gibt es bislang keine belastbaren Zahlen.

Auch interessant

300 Milliarden Euro sollen aus dem neuen Sondervermögen in die Infrastruktur fließen. Knapp ein Drittel davon sind laut Plänen der Bundesregierung bereits verplant.

Der Bundestag macht den Weg frei, damit Fördergelder des Bundes für den Ausbau von Ganztagsangeboten in Grundschulen länger fließen können. Streitthema Inklusion: Inklusive Schulen: Ein Ziel – 16 Landesgesetze

Trotz Kritik der UN setzt Deutschland weiterhin auf Förderschulen. Wie selbstverständlich ein inklusiver Schulalltag aussehen könnte, macht Norditalien vor.