Abgeordnete im Porträt : Von Offizier bis Zivi

Erfahrungen zwischen Drill, Verantwortung und Wandel: Fünf Bundestagsabgeordnete berichten über ihre Zeit bei Bundeswehr, NVA und im Zivildienst.

Inhalt

Die beruflichen Erfahrungen der Bundestagsabgeordneten vor ihrem Einzug in das Parlament sind sehr unterschiedlich. Einige verbindet jedoch ihre berufliche Erfahrungen im Militär oder im sozialen Bereich durch einen Wehr- oder Zivildienst. Während einige die Karriereleiter in der Bundeswehr hochkletterten, waren andere froh, als ihr Dienst vorbei war. Fünf Wege und fünf Lektionen über Dienst und Pflicht.

Diana Herbstreuth (CDU)

Am Anfang stand ein Treffen im Café mit einem wehrdienstleistenden Freund, der ihr im Laufe des Gesprächs sagte: "Diana, Fallschirmjäger wäre das Richtige für Dich." Und tatsächlich bewarb sich Diana Herbstreuth kurz darauf bei der Truppe. Heute blickt die 44-Jährige, die seit diesem Jahr Abgeordnete der CDU im Bundestag ist, auf eine 24-jährige Karriere in der Bundeswehr zurück. Dass sich die Streitkräfte für Frauen im Jahr 2001, ein Jahr nach ihrem Abitur, in allen Bereichen öffneten, war für Herbstreuth ein Glücksfall.

Dabei war das Militär zuvor nie ein Thema in der Familie. Trotzdem wäre niemand auf die Idee gekommen, ihr den Dienst bei der Bundeswehr ausreden zu wollen: "Meine Eltern kennen mich, sie wissen, ich ziehe immer durch, was ich will." Was folgte, war eine Karriere mit zahlreichen Stationen, von der Offizierausbildung über das Diplomstudium der Sportwissenschaft bis zu Auslandseinsätzen in Südafrika und Dschibouti.

„Wenn man Ehefrau, Mutter und Soldat ist, merkt man schnell, dass man nicht allen Herausforderungen gerecht werden kann.“

Doch die Anfänge bei der Bundeswehr waren nicht immer leicht: "Das fing schon bei der Infrastruktur an", sagt Herbstreuth. Wo konnte man sie unterbringen in der männerdominierten Armee? "Manche haben für mich einen ganzen Flurbereich abgesperrt", sagt Herbstreuth. Aber ihr war es wichtig, ein Teil der Mannschaft zu sein. Das ist ihr dann auch rasch gelungen.

Als größten Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Soldaten hat die alleinerziehende Mutter einer Teenager-Tochter den Umgang mit Elternschaft, Kita und Schule ausgemacht: "Wenn man Ehefrau, Mutter und Soldat ist, merkt man schnell, dass man nicht allen Herausforderungen gerecht werden kann."

Falko Droßmann (SPD)

Falko Droßmann (51) hatte nach der Schule zunächst gar keine Lust auf die Bundeswehr oder einen sonstigen Pflichtdienst. "Ich habe diesen Dienst verurteilt, ohne ihn zu kennen", sagt der Oberstleutnant der Luftwaffe und seit 2021 Abgeordneter im Bundestag. "Dann habe ich die Menschen dort und die Ernsthaftigkeit des Dienstes kennengelernt. Das hat mich zu einem der überzeugtesten Soldaten überhaupt gemacht. Und das bin ich immer noch", sagt Droßmann, inzwischen verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion, heute.

„Ich habe diesen Dienst verurteilt, ohne ihn zu kennen.“

1997 trat er die Offizierslaufbahn an und studierte unter anderem Geschichtswissenschaft an der Universität der Bundeswehr Hamburg. 2005 wurde er Berufssoldat.

Während seiner mehr als zwanzigjährigen Dienstzeit hatte Droßmann nicht nur die Disziplinarbefugnis eines Kommandeurs, sondern war auch Blauhelmsoldat der Vereinten Nationen. Eine Aufgabe, die ihn in verschiedene Konfliktregionen der Welt brachte und ihn in der Überzeugung bestärkte, dass das Wirken der Militärbeobachter, der Einsatz unbewaffneter und unparteiischer Beobachter der UN in diesen Regionen, immens wichtig ist.

Ein anderes Thema, das Droßmann viel bedeutet, ist der Umgang mit Homosexualität in der Truppe. Droßmann, der auch queer-politischer Sprecher der SPD-Fraktion ist, berichtet, bis zum Jahr 2000 seien homosexuelle Soldaten nicht mit heterosexuellen Soldaten gleichgestellt gewesen. Als schwuler Soldat galt er zudem als "charakterlich nicht geeignet, Offizier zu werden". Zu Beginn seiner Laufbahn habe er seine Homosexualität deshalb noch verleumdet, doch "irgendwann nicht mehr. Da hat sich auch die Bundeswehr schon sehr gewandelt".

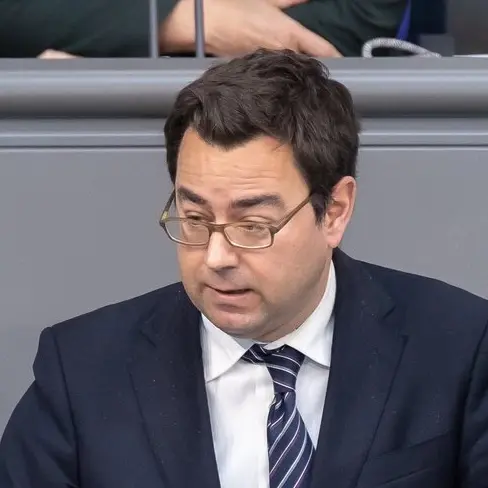

Sebastian Schäfer (Grüne)

In der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen gibt es aktuell keinen Abgeordneten, der Wehrdienst geleistet hat. Das hat zum Teil mit dem jungen Alter der Abgeordneten zu tun: Der letzte Jahrgang, der in Deutschland noch zum Wehrdienst eingezogen wurde, war der Jahrgang 1992.

Sebastian Schäfer (46), seit 2021 Abgeordneter im Bundestag und haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion, war einer von denen, die das noch betraf. Er nutzte 1999 die Alternative zum Wehrdienst: den Zivildienst. Ein Jahr lang arbeitete er im Blindeninstitut in Würzburg in einer Wohngruppe für schwerst-mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche.

„Der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa. Unsere Freiheit ist bedroht.“

Er erinnert sich besonders gerne an die totale Sonnenfinsternis 1999, die er mit den Bewohnern bei einem Ausflug in München erlebt hat. Im Alltag unterstützte er bei allem, wo Hilfe benötigt wurde: Anziehen, Pflegen, Kochen, Essen anreichen. "Die Pädagoginnen und Pädagogen leisten bewundernswerte Arbeit. Das habe ich gerne unterstützt", sagt Schäfer rückblickend.

Für einen Zivildienst habe er sich entschieden, da er Ende der 1990er-Jahre "große Zuversicht" gehabt habe, nach dem Mauerfall "in Frieden und Freiheit" leben zu können. Doch wenn er sich heute noch einmal entscheiden müsste, würde er "wahrscheinlich zur Bundeswehr gehen", sagt Schäfer. Denn: "Der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa. Unsere Freiheit ist bedroht." Den Zivildienst möchte Schäfer dennoch nicht missen. Die Zeit sei "von großer Bedeutung" für ihn gewesen und habe ihm verdeutlicht, wie gut er es habe - "und dass damit auch eine Verpflichtung einhergeht, mich für unser Zusammenleben zu engagieren."

Rüdiger Lucassen (AfD)

Fast sein halbes Leben, 34 Jahre, war Oberst a. D. Rüdiger Lucassen (74) bei der Bundeswehr. Seit 2017 ist er für die AfD im Bundestag. In den 1970er-Jahren habe ihn die Kombination aus einer Offizierausbildung und einem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg fasziniert, sagt Lucassen. Danach folgten unter anderem Stationen als Generalstabsoffizier bei der Nato und im Bundesministerium der Verteidigung.

Besonders gern erinnert er sich an seine Zeit als Leiter einer selbstständigen Heeresfliegerstaffel mit 15 Hubschraubern in Mendig in Rheinland-Pfalz "Ich hatte meine eigene Technik, Flugzeugführer und Luftfahrzeuge. Es gab eine Gemeinschaft von knapp über hundert Soldaten. Als Chef hatte ich den damit größtmöglichen Freiraum.

„Der Dienst in den Streitkräften ist immer etwas Elitäres.“

Schmerzhafte Erinnerungen seien für ihn "die Flugunfälle mit Todesfolge", wie er sie nennt, bei denen er als Kommandeur Vorgesetzter der Piloten war. In solchen Fällen habe er "vor allem Trauerarbeit geleistet. Für die Familienangehörigen wie für die Kameraden". Dazu gehörte für ihn, manche Soldaten "eine Zeit lang aus dem Dienst zu nehmen und eine Pause zu geben oder aber auch jemanden gleich wieder "in den Hubschrauber hinein zu holen". Jeder gehe anders mit Trauer um, sagt Lucassen.

Nach der langen Friedenszeit sei es für die Bundeswehr heute deutlich schwieriger, Soldaten gefechtsnah auszubilden. Er selbst habe noch Weltkriegsveteranen als Vorgesetzte erlebt. Eine Armee, ist sich Lucassen sicher, werde nie einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen: "Der Dienst in den Streitkräften ist immer etwas Elitäres." Frauen sehe er vor allem in zivilen Bereichen.

Dietmar Bartsch (Die Linke)

Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch (67), hat seinen Wehrdienst von 1976 bis 1978 bei der Nationalen Volksarmee (NVA) in der DDR geleistet. Auf Rügen war er in Prora beim Fallschirmjägerbataillon 40 stationiert - einer von zwei Spezialeinheiten der NVA. Der damals 18-Jährige hatte bereits eine Studienzusage für ein zwei Jahre später beginnendes Studium. Doch erstmal stand der Dienst beim Militär an.

Grundsätzlich sagt Bartsch über seinen Wehrdienst: "Es war keine angenehme Zeit. Es war enormer Druck und Drill." Er sei immer ein schlechter Uniformträger gewesen. "Die Hierarchie war nichts für mich. Ich war völlig ungeeignet als Befehlsempfänger. Das ist bis heute so geblieben", erzählt Bartsch.

„Ich bin nicht für die Abschaffung der Bundeswehr. Ich bin dafür, dass sie ihren grundgesetzlichen Auftrag wahrnimmt.“

Zwar habe er bei vielen sportlichen Aktivitäten Spaß gehabt, aber gar nicht gefallen habe ihm "die Tatsache, dass wir jeden Morgen nach 3.000 Metern Laufen in die Ostsee gegangen sind, egal zu welcher Jahreszeit". Ernsthaft gedacht, in einen Kriegseinsatz zu müssen, habe man eigentlich nicht. Bei einem deutsch-deutschen Krieg wäre "Deutschland weg gewesen", das sei den meisten Menschen in der DDR auch bewusst gewesen, sagt Bartsch.

Heute blicke er kritisch auf seine vergleichsweise systemkonforme politische Einstellung von damals, als er den Sozialismus für "das bessere System hielt, ein System ohne Armut und ohne überbordenden Reichtum". "Ich bin kein Pazifist", sagt Bartsch. “Ich bin nicht für die Abschaffung der Bundeswehr. Ich bin dafür, dass sie ihren grundgesetzlichen Auftrag wahrnimmt. Nicht mehr und nicht weniger.”

Auch lesenswert

Lange hat die Bundeswehr Teile der Bevölkerung vom Dienst ausgegrenzt. Seit einigen Jahren öffnet sie sich, doch die Entwicklung verläuft schleppend.

Finden sich nicht genügend Freiwillige, um die Personalstärke der Bundeswehr zu erhöhen, sieht der Gesetzentwurf auch die verpflichtende Heranziehung als Option vor.

Als Jugendlicher verweigerte Grünen-Politiker Robin Wagener den Wehrdienst. Heute kämpft er für eine Ertüchtigung der Bundeswehr und die Unterstützung der Ukraine.