Jüdischer Widerstand im Zweiten Weltkrieg : So viel Verzweiflung, so viel Mut

Der Historiker Stephan Lehnstaedt hat ein wichtiges Werk über den vergessenen und lange verschwiegenen Widerstand von Juden gegen den Holocaust vorgelegt.

Yitzhak Bauer hielt dagegen: "Wir hatten eine abgesägte Schrotflinte und meine Nagant und dachten, wir könnten gegen das gesamte Deutsche Reich kämpfen", erinnerte er sich später. Die Wehrmacht hatte Polen besetzt, Juden wurden in Ghettos gezwungen, Flucht und Überleben in den Wäldern war Anfang der 1940er Jahre riskant. Bauer entschied sich mit seinem Bruder und zwei Freunden zum Widerstand. Was sich liest wie ein Zitat aus dem Film "Inglourious Basterds" von Quentin Tarantino, geschah zigfach im Zweiten Weltkrieg - in dem sich Juden gegen Diskriminierung, Verfolgung und Völkermord wehrten.

Aufstand im Warschauer Ghetto 1943: Jüdische Widerstandskämpfer werden von deutschen Soldaten abgeführt.

Die Geschichte von Bauer ist nur eine von vielen, die Stephan Lehnstaedt für sein Buch "Der vergessene Widerstand" gesammelt hat. Der Titel ist Programm: Der Professor für Holocaust-Studien an der Touro University in Berlin räumt mit dem Mythos angeblich jüdischer Passivität auf, mit dem oft vorherrschenden Eindruck von paralysierten Opfern, "die lediglich Objekte in den Händen der Mörder darstellten".

Lehnstaedt fasst Forschungsstand allgemeinverständlich zusammen

Damit ist dem Autor ein unbedingt lesenswertes Buch gelungen, das den Forschungsstand zum Kampf von Juden gegen den Holocaust allgemeinverständlich zusammenfasst. Herausgekommen ist ein Werk, das sich stellenweise wie ein Agententhriller lesen ließe, schnürte sich nicht bei der Lektüre ob des Grauens die Kehle zu. So viele Namen, die im Buch auftauchen und dann sterben. So wenige, die überleben. So viel Verzweiflung und so viel Mut. Die 383 Seiten ordnen ein Thema ein, das bis heute unterbelichtet ist. Zu bemängeln ist nur, dass die Fußnoten lediglich als reine Belege erscheinen, anstatt weiterführende Informationen zu bieten.

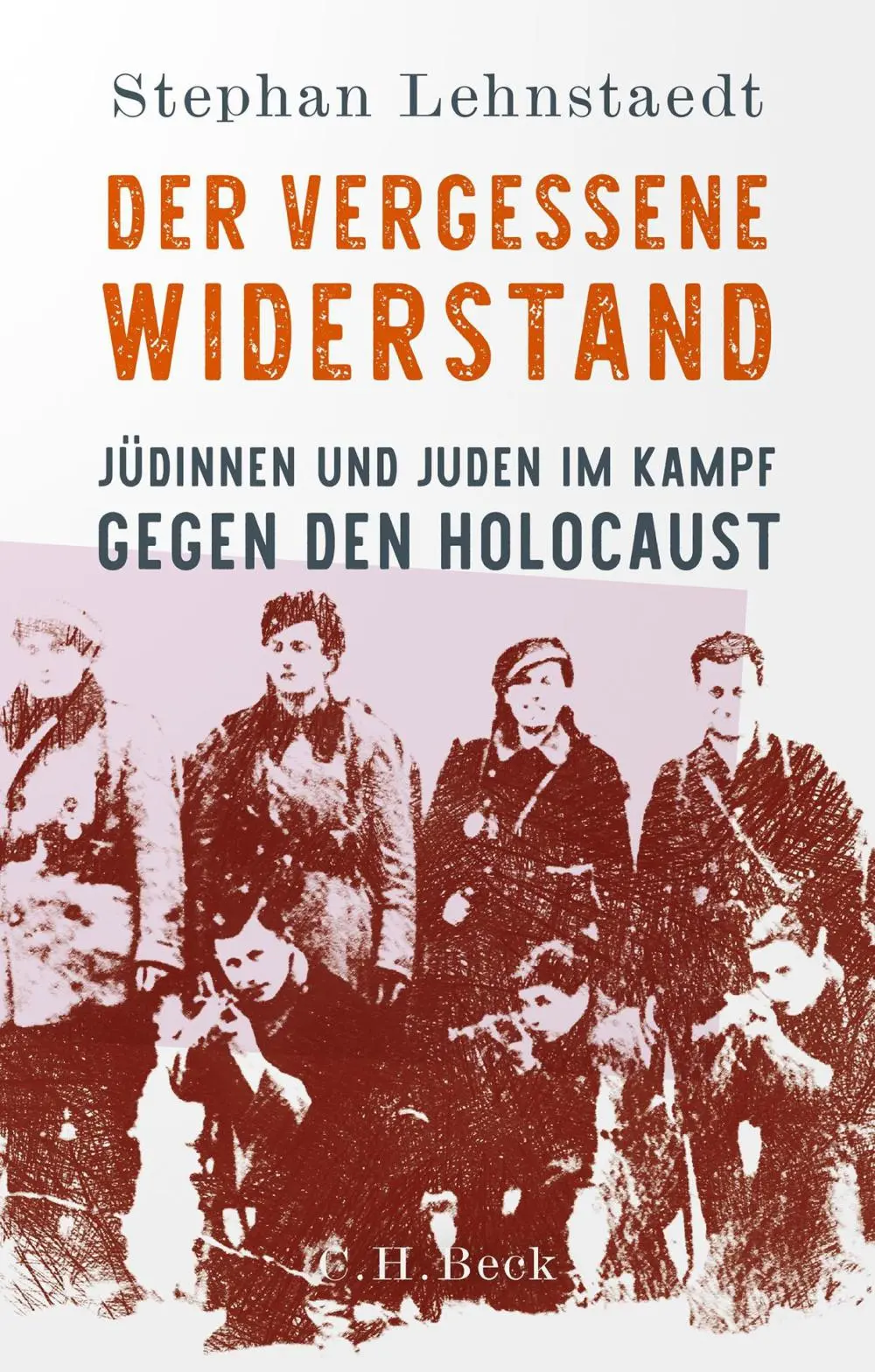

Stephan Lehnstaedt:

Der vergessene Widerstand.

Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Holocaust.

C.H. Beck,

München 2025;

383 S., 28,00 €

Widerstand war Kampf, aber eben nicht nur. Lehnstaedt berichtet etwa von Max Mannheimer, der die nächtliche Ausgangssperre bei seinem Zwangsarbeitereinsatz ignorierte und in einem Kurpark spazierte. "Ich zähle die Verbotsschilder 'Für Juden verboten'", notiert er. "Es sind sechs an der Zahl. Später, gegen elf, reiße ich alle Verbotsschilder aus dem Boden und werfe sie teils ins Gebüsch, teils in einen Bach." In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 1941, nach dem Wüten der deutschen Einsatzgruppen und der ersten Massenmordwelle, stellte sich die Frage, "ob das Erlebte nur der Vorbote für noch größere Massaker war oder ein bereits vorübergezogener Sturm". Als sich dann die von der deutschen Regierung und von SS-Behörden beschlossene "Endlösung" abzeichnete, ging es für Juden ums nackte Überleben.

"Halsbrecherischen Fahrten zwischen den Ghettos"

Bei der Forschung herrscht ein Quellenproblem vor, nach dem viele unbekannte Fälle zu vermuten sind. Dennoch nimmt der Autor den Leser auf eine Reise, mit dem Ziel, den Widerstand in seiner Zeitfolge zu erzählen. Man erfährt von 250 verschiedenen Periodika im Warschauer Ghetto und von jüdischer Poesie, die auf "halsbrecherischen Fahrten zwischen den Ghettos" kursierte sowie von einem Kommunikationsnetz des Widerstands, das über die Vernichtungslager informierte. Man liest über eine Massenschlägerei aus dem Jahr 1941 zwischen der niederländischen "Weer Afdeling" (ein Pendant zur SA) und einem Selbstschutz im jüdischen Viertel Amsterdams, über einen Überfall in Belgien auf einen Deportationszug nach Auschwitz. An Bahnrampen kam es zu Anschlägen und in Birkenau zu einer Erhebung, Gefangene gingen mit Hämmern, Äxten und Steinen auf die Wachen los. Bei den Deportationen versuchten viele den Sprung aus dem Zug, trotz der Schüsse der Begleitmannschaften. "Weil dennoch Tausende ihr Glück versuchten, säumten Leichen die Bahnstrecken zu den Vernichtungslagern." Und schließlich der kollektive Widerstand im Warschauer Ghetto, der 29 weitere Aufstandsversuche zeitigte.

Verstehen lässt sich auch, was ein Leben im Untergrund bedeutete, bei einer falschen Identität waren "gutes" Aussehen und Kenntnisse des christlichen Feiertagskalenders wichtig. Der Leiter einer Fälscherwerkstatt in Paris vermerkte: "Der Bouquinist sah immer verdächtig aus, der Metzger und der Bäcker ebenfalls." Und Alina Blady-Szwajger, die sich als Geldkurierin engagierte: "Vor allem war da noch die eigene Furcht, die man sich nicht anmerken lassen durfte. Und doch war sie da und saß im Magen wie eine angespannte Feder."

In der Bundesrepublik und in der DDR gleichermaßen verschweigen

Jüdischer Widerstand war spätestens 1943 zu einem "Massenphänomen" geworden. In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik wurde er jedoch totgeschwiegen, weil sich "Widerstand" gegen den Nationalsozialismus angenehm verengt als konservativ beschreiben ließ, eben auf die Hitler-Attentäter rund um Claus Schenck Graf von Stauffenberg. Und in der DDR konzentrierte sich Widerstandsforschung auf den kommunistischen Untergrund. Lehnstaedt beschließt sein Buch über die jüdischen Widerstandskämpfer mit den Worten: “Ihre Reaktionen waren zutiefst menschlich und gerade aufgrund der überwältigenden Totalität des präzedenzlosen Genozids ebenso normal wie außergewöhnlich.”

Mehr zum Thema lesen

In ihrem Buch "Stellvertreter der Schuld" moniert Esra Özyürek eine Auslagerung des Antisemitismus-Vorwurfs an muslimische Migranten.

1925 wurde Paul Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Wolfgang Niess analysiert in "Schicksalsjahr 1925" seine Rolle beim Aufstieg Hitlers.

Welche Bedeutung hat der 8. Mai heute? Jugendliche geben in einem Graffiti-Workshop des Bundestags im Berliner „Parlament der Bäume“ ganz unterschiedliche Antworten.