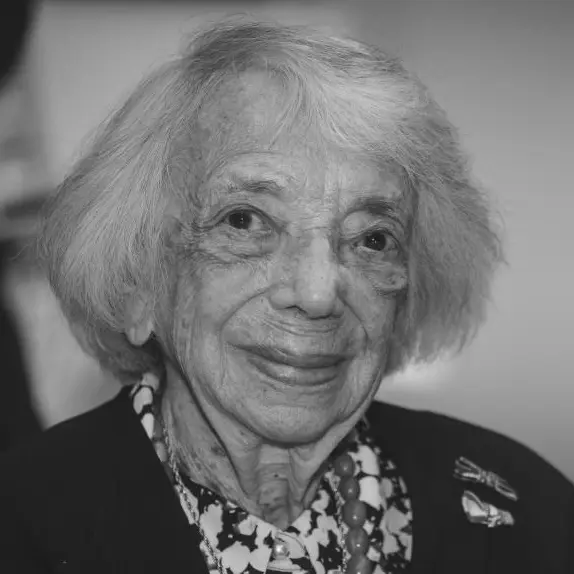

Nachruf auf Margot Friedländer : "Versuche, dein Leben zu machen"

Mit 103 Jahren ist Margot Friedländer Anfang Mai gestorben. Bei einer Trauerfeier nahmen Vertreter aus Politik und Gesellschaft Abschied.

Bis ins hohe Alter hinein ist die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer durch Deutschland gereist, hat ihre Geschichte erzählt und sich für Menschlichkeit und gegen Hass und Ausgrenzung stark gemacht.

Mit 103 Jahren ist sie am 9. Mai in Berlin gestorben. Eigentlich sollte sie an diesem Tag mit dem Großen Verdienstkreuz geehrt werden - nur eine von vielen Auszeichnungen, die Friedländer für ihren Einsatz gegen das Vergessen erhielt.

Auf dem jüdischen Friedhof in Berlin Weißensee hat Margot Friedländer ihre letzte Ruhe gefunden. Sie wurde dort am Donnerstag neben ihren Großeltern beerdigt.

Mit ihr verliert Deutschland eine "der stärksten Stimmen unserer Zeit", würdigte Bundeskanzler Friedrich Merz die Verstorbene. Sie habe uns ihre Geschichte anvertraut, jetzt sei es "unsere Aufgabe und unsere Pflicht, diese weiterzutragen".

Weggefährten und Politiker nehmen Abschied

Am Donnerstag wurde Friedländer auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Unter den Trauergästen befanden sich neben Merz viele aktive und ehemalige Politikerinnen und Politiker wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ex-Bundespräsident Joachim Gauck.

Auch viele Weggefährten und enge Freunde Friedländers fanden sich in der kleinen Trauerhalle zusammen, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. "Margot, Du bist die eindringliche Stimme für Versöhnung, für Zusammenhalt, für Verständnis und Wachsamkeit", schrieb Schauspielerin Iris Berben, eine enge Freundin Friedländers.

Bereits am Mittwoch gedachten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages Friedländers und ihrer Lebensleistung. Die Holocaust-Überlebende war oft Gast bei Veranstaltungen im Hohen Haus gewesen, daran erinnerte Bundestagpräsidentin Julia Klöckner. "Margot Friedländers Leben war eines der Verständigung. Sie hat uns das Erinnern gelehrt, nicht als Rückblick, sondern als Auftrag für die Gegenwart und als Auftrag für die Zukunft. Sie hat vor Frohmut gestrahlt, trotz allem, was sie erleiden musste."

Friedländers Jugend war geprägt durch die Diktatur der Nationalsozialisten: Sie wurde am 5. November 1921 als Anni Margot Bendheim in Berlin geboren. Nach der Scheidung ihrer Eltern lebte sie mit ihrem jüngeren Bruder Ralph bei der Mutter. Sie wollte Designerin werden, doch ihre Lehre zur Schneiderin durfte sie als Jüdin nicht mehr beenden.

Mit 21 Jahren muss Friedländer in den Untergrund

Versuche, in die USA oder nach China auszureisen, blieben erfolglos. Am 20. Januar 1943, wenige Stunden bevor die Familie aus Nazi-Deutschland fliehen wollte, wurde Friedländers jüngerer Bruder verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Die Mutter folgte ihm freiwillig; beide überlebten nicht. Friedländer erfuhr von Nachbarn von der Verhaftung. Ihre Mutter hinterließ ihr eine Botschaft: "Versuche, dein Leben zu machen."

Die Worte ihrer Mutter hätten ihr die Kraft gegeben, sich allein in Deutschland zu verstecken, berichtete Friedländer später. Die damals 21-jährige tauchte unter, ließ ihre schwarzen Haare rot färben und ersetzte den Davidstern an ihrer Kette durch ein Kreuz. Selbst die Nase ließ sie sich korrigieren, um möglichst wenig den Propaganda-Karikaturen der Nazis zu entsprechen. 1944 wurde sie enttarnt und nach Theresienstadt deportiert.

„Wir sind alle gleich. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. “

Dort begegnete sie Adolph Friedländer, den sie bereits aus Berlin kannte. Beide überlebten das Lager, heirateten und emigrierten 1946 in die USA. Über ihre Erlebnisse während des Nationalsozialismus sprach das Ehepaar nie miteinander.

Nach dem Tod ihres Ehemanns begann Friedländer, sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigten.

Die Holocaust-Überlebende machte sich unermüdlich gegen das Vergessen stark

Auch wenn sie die Verbindung zu ihrem Heimatland nie verloren hat, dauerte es beinahe sechs Jahrzehnte, bis sie erneut nach Deutschland reiste. Auf Einladung des Berliner Senats besuchte sie 2003 erstmals seit Kriegsende ihre Geburtsstadt Berlin.

2010 entschied sie sich, ihre Wahlheimat zu verlassen und zurück nach Deutschland zu ziehen. "Dass ich mich entschlossen habe, mit 88 Jahren New York aufzugeben, nachdem ich 64 Jahre dort gelebt habe, um zurückzukommen nach Berlin: Das ist, weil ich Berlinerin bin, ich gehöre hierher", so Friedländer,

„Sie hat unserem Land Versöhnung geschenkt - trotz allem, was die Deutschen ihr als jungem Menschen angetan hatten.“

Mit ihrer Rückkehr nach Deutschland begann für sie eine neue Phase ihres Lebens. Als Zeitzeugin besuchte sie unter anderem Schulklassen und Veranstaltungen, erzählte von ihren Erlebnissen als Jüdin in Nazi-Deutschland. Besonders am Herzen lagen ihr dabei Gespräche mit jungen Menschen. Was geschehen sei, könne nicht rückgängig gemacht werden, aber diese Generation könne dafür sorgen, dass sich so etwas wie der Holocaust niemals wiederhole. "Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut", wiederholte Friedländer immer wieder nachdrücklich und machte sich gegen Ausgrenzung stark.

Mit Sorge blickte sie auf einen erstarkenden Antisemitismus

Friedländer kam zurück nach Deutschland, um "die Hand zu reichen", wie sie selbst sagte. Sie zeigte nie Wut oder Bitterkeit gegenüber dem Land, das ihr so viel genommen hatte. "Sie hat unserem Land Versöhnung geschenkt - trotz allem, was die Deutschen ihr als jungem Menschen angetan hatten. Für dieses Geschenk können wir nicht dankbar genug sein", schrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Verstorbene.

In einer Zeit, in der die Demokratie angegriffen werde und sich Antisemitismus wieder offen auf deutschen Straßen zeige, sei Friedländers Vermächtnis "Mahnung und Verpflichtung", so Steinmeier weiter. Besonders die jüngeren Entwicklungen in der Bundesrepublik bereiteten Friedländer Sorge. "So hat es damals auch begonnen", mahnte sie mehrfach in Gesprächen.

Wie viel Kraft ihre Mission gekostet hat, davon berichtete Leeor Engländer, enger Vertrauter und Ziehenkel der Verstorbenen, während der Trauerfeier. Sichtlich betroffen und mit zitternder Stimme erzählte er den Anwesenden, wie jede einzelne Veranstaltung sie immense Kraft gekostet habe. Die Dämonen des Erlebten hätten sie nie ganz losgelassen. "Wie konnten Menschen anderen Menschen so etwas nur antun?", habe Friedländer sich immer wieder gefragt.

Dennoch hat sie nie an ihrer Mission gezweifelt. Bis zuletzt wiederholte sie bei jeder Gelegenheit ihre Botschaft, damit diese auch über ihren Tod hinaus bestehen bleibt: “Seid Menschen.”

Zum Dossier “Erinnerungskultur”

Mehr zur Erinnerungskultur

Immer weniger Überlebende des Holocausts können ihre Geschichte selbst erzählen. „Zweitzeugen“ müssen übernehmen. Ein gleichnamiger Verein engagiert sich.

Geschichte und partizipatives Lernen zusammen denken – mit Empathie und Kreativität: Lehrerin Anette Heintzen über kluge Pädagogik, die Historie lebendig macht.

Der Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland über Fehlentwicklungen in der Bildungsarbeit und den dauerhaften Kampf gegen Antisemitismus.