Schwarz-rote Energiepolitik : Die Revolution ist vertagt

Die Bundesregierung will den Ausbau der Erneuerbaren an Bedarfe anpassen. Die Versorgungssicherheit und die Kosteneffizienz rücken in den Fokus.

Nach dem Aus der Ampelregierung befürchteten vor allem Umwelt- und Klimaverbände das Ende der Energiewende. Seitdem Katherina Reiche (CDU) als Nachfolgerin von Robert Habeck (Grüne) das Amt der Wirtschaftsministerin übernahm, reißt die Kritik an der Energiepolitik der Bundesregierung nicht ab. Vor allem die Frage, wie ernst die Energiewende hin zu mehr Klimaschutz noch genommen wird, beherrscht die Debatten. Dabei haben sich CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag auf die Senkung der Stromkosten, den Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie den Neubau von Gaskraftwerken geeinigt.

Kosten beim Ausbau der Erneuerbaren sollen gesenkt werden

Mitte September legte Ministerin Reiche mit dem "Monitoringbericht zur Energiewende" einen Reform-Plan vor. Während Grüne und Umweltverbände von "Sabotage an der Energiewende" sprachen und vor einem "Angriff auf die Klimaziele" warnten, nennen die Vertreter energieintensiver Industrie und der Industrieverband BDI Reiches Schlussfolgerungen "Kurskorrekturen" und "keine Revolution". Das Papier sieht vor allem vor, beim Ausbau der erneuerbaren Energie Kosten zu senken. Es soll daran festgehalten werden, dass bis 2030 insgesamt 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus Erneuerbaren stammen sollen. Jedoch komme das Gutachten zu dem Ergebnis, dass der Strombedarf weniger stark steige als erwartet. Begründet wird dies damit, dass der Umstieg auf Elektroautos, Wärmepumpen und die Nutzung von Strom in der Industrie nur langsam voranschreitet.

Das "Energiewende-Monitoring" schlägt unter anderem vor, die feste Einspeisevergütung für neue Solaranlagen abzuschaffen. Der Zubau von Ökostromanlagen und Speichern soll "besser räumlich gesteuert werden", damit der Netzausbau "bedarfsgerecht optimiert" werden kann.

Auf einer Baustelle für eine neue Pipeline für Gas und Wasserstoff werden Rohre verlegt. Firmen wie die Energie Baden-Württemberg (EnBW) investieren Milliarden Euro in den Aufbau einer Infrastruktur für Wasserstoff.

Ferner soll der Ausbau von Windanlagen auf See gedrosselt werden. Zur Erreichung der Klimaziele sieht das Papier auch den Einsatz der CCS-Technologie zur Abscheidung und Einlagerung von CO2 auch in Gaskraftwerken vor. Außerdem soll der Neubau von Gaskraftwerken "mit Umstellungsperspektive" auf Wasserstoff "priorisiert und pragmatisch gestaltet" werden. Das sei im Koalitionsvertrag bereits vereinbart, neu hingegen seien die Wasserstoffziele. Während die Ampel grünen Wasserstoff nutzen wollte, will Reiche auch Wasserstoffarten aus fossilen Energieträgern einsetzen.

Gaskraftwerke sollen CO2 speichern dürfen

Die Bundesregierung hat dazu in den vergangenen Wochen verschiedene Vorhaben durch das Kabinett gebracht. Über einige davon hat der Bundestag in dieser Woche debattiert: das Kohlendioxid-Speichergesetz (CO2-Speicherung), das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz, die Beschleunigung des Netzausbaus, eine Vereinfachung des Smart-Meter-Rollouts, die Ermöglichung des Energy-Sharings sowie den Ausbau der Windenergie auf See. Über jedes dieser Themen hatte das Parlament bereits in der letzten Legislatur beraten.

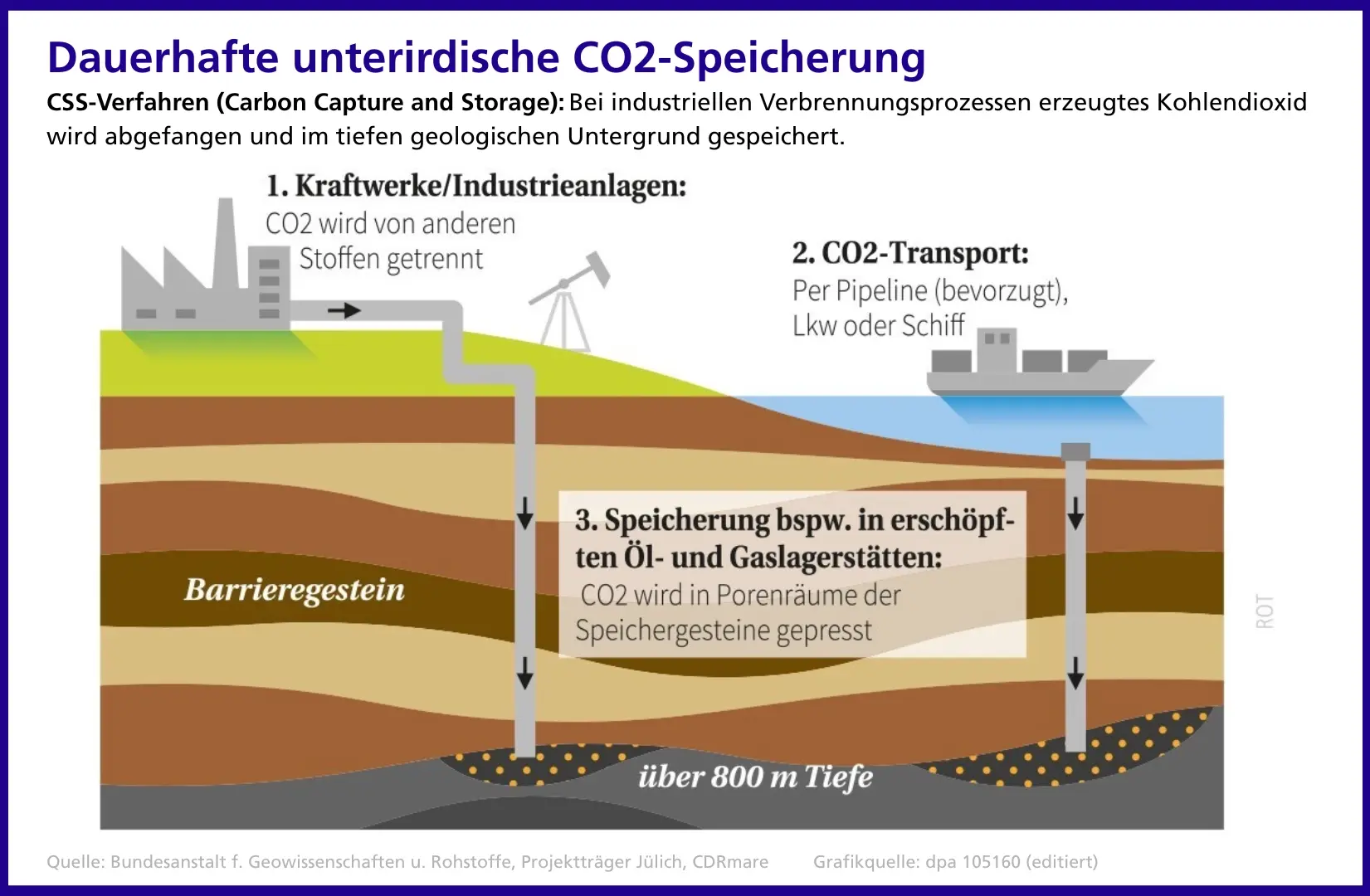

Mit dem Kohlendioxid-Speichergesetz sollen die Anwendung von CCS (CO2-Abscheidung und Speicherung) und CCU (CO2-Abscheidung und Nutzung) sowie der Transport und die Speicherung von CO2 ermöglicht werden. Das Gesetz schaffe einen Rechtsrahmen für den Bau von CO2-Leitungen und -Speichern unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheits- und Umweltvorschriften. Zudem werde das überragende öffentliche Interesse am Bau der CO2-Infrastrukturen festgestellt.

Auch die Ampel hatte einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Jedoch war Reiches Amtsvorgänger Robert Habeck auf heftige Kritik gestoßen. Auf den letzten Metern der Legislaturperiode sprachen sich die Fraktionen von SPD und Grünen gegen den Entwurf aus. Vor allem der Punkt, dass auch Gaskraftwerke, die zur Stabilisierung der Stromversorgung benötigt werden, CCS-Technik nutzen sollen, war nicht mehrheitsfähig. Auch im aktuellen Entwurf sind Gaskraftwerke vorgesehen.

Die beiden Gesetze zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes konzentrieren sich vor allem auf die Abschaffung der Gasspeicherumlage, die Anpassung von Stromkunden-Regelungen und die Beschleunigung des Netzausbaus. Die neuen Regelungen zielen auf mehr Marktstabilität, Verbraucherschutz, eine Vereinfachung des Smart-Meter-Rollouts, und ermöglichen Energy-Sharing. Smart Meter sind digitale Stromzähler. Sie erfassen, wie viel Strom ein Haushalt verbraucht oder in das Netz einspeist, und übertragen diese Daten an den Netzbetreiber. Damit liefern sie einen kontinuierlichen Überblick über das Stromnetz.

Beim Smart-Meter-Rollout hinkt Deutschland hinterher

In Deutschland lag die Quote dieser Zählmethode zuletzt bei nur 14 Prozent. Im europäischen Durchschnitt nutzten Ende 2024 rund 63 Prozent aller Stromkunden einen Smart Meter. Die Ampelregierung hatte bereits 2023 mit dem "Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende" einen verbindlichen Plan vorgelegt. Ab 2025 sollte der Einbau verpflichtend für Haushalte mit einem Jahresstromverbrauch von über 6.000 Kilowattstunden oder einer Photovoltaik-Anlage mit mehr als sieben Kilowatt sein.

Auch Energy-Sharing hatte die Ampel auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf sah vor, die gemeinsame Nutzung von Strom aus Erneuerbaren Energien innerhalb des öffentlichen Netzes ab Juni 2026 zu ermöglichen. Mit Energy Sharing sollen sich Bürger und Betriebe gemeinsam an erneuerbaren Energieanlagen beteiligen und den Strom teilen, was die Akzeptanz der Energiewende erhöhen soll.

In der Beratung befindet sich derzeit die Änderung des Energiewirtschaftsrechts. Wesentliches Ziel dieses Vorhabens ist die Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie ((EU) 2023/2413, RED-III) in deutsches Recht, in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze. So sollen Beschleunigungsgebiete und verkürzte Genehmigungszeiten den Ausbau schneller vorantreiben. Damit soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch der Europäischen Union bis 2030 auf mindestens 42,5 Prozent gesteigert werden. Da RED-III bereits im November 2023 in Kraft getreten ist und spätestens bis Mai 2025 von den Mitgliedstaaten umzusetzen war, hatte die Ampel Anfang 2024 einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Neben der Beschleunigung der Verfahren sollten auch noch neun weitere Netzausbauvorhaben in den Bundesbedarfsplan aufgenommen werden, doch die Vorhaben scheiterten am vorzeitigen Ende der Ampelregierung.

Bundesregierung will auch blauen Wasserstoff nutzen

Eine Großbaustelle war und ist das Wasserstoffgesetz. Während Reiches Amtsvorgänger Habeck mit seinem Gesetz den Fokus voll auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien - grünen Wasserstoff - gelegt hat, sollen im aktuellen Gesetzentwurf auch Wasserstoffarten aus fossilen Energieträgern genutzt werden. Sogenannter blauer Wasserstoff entsteht durch Erdgas, türkiser Wasserstoff entsteht aus Methan.

Das Gesetz von Katherina Reiche zielt darauf ab, die gesamte Wertschöpfungskette - von Herstellung und Import über die Speicherung bis hin zum Transport - zu vereinfachen und zu beschleunigen. Um den Wasserstoffhochlauf zu schaffen, müsse die Infrastruktur schnell auf- und ausgebaut, und die Verfahren dafür müssten einfacher, digitaler und schneller werden, heißt es in dem Entwurf. Der Bundesregierung zufolge kommt Wasserstoff eine "Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung" zu, insbesondere in Wirtschaftsbereichen, in denen eine direkte Elektrifizierung nicht möglich sei, etwa in der Stahl- und Chemieindustrie.

Mehr dazu lesen

Für bezahlbare Energie und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft ist der gleichzeitige Ausbau der Energieinfrastruktur notwendig, sagt IW-Energieexperte Andreas Fischer.

Die Wirtschaftsministerin will die Energiewende verändern und legt einen 10-Punkte-Plan vor. Für die Pläne erntet sie massive Kritik aus der SPD und der Opposition.

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Wie die Zementindustrie auf dieses Ziel hinarbeitet, zeigt der Baustoffhersteller Holcim in Höver. Ein Werksbesuch.