Ortstermin im Reichstagsgebäude : Spuren und Botschaften an der Wand

Mit Spraydose, Pinsel und Markerstift arbeiten Jugendliche 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges das Thema Krieg und Frieden auf.

Wer schon einmal eine Führung durch das Reichstagsgebäude in der Mitte Berlins mitgemacht hat, kennt die "sowjetischen Graffitis" an einigen Wänden im Inneren des Gebäudes. Als die Rote Armee Anfang Mai 1945 den Reichstag eingenommen hatte, verewigten sich die Sieger mit verschiedensten Botschaften in kyrillischer Schrift, die sie mit verbranntem Holz und farbiger Kreide an die Wand malten. Ein Großteil dieser Graffitis ist auch heute, trotz umfangreichen Umbaus des Reichstagsgebäudes, erhalten.

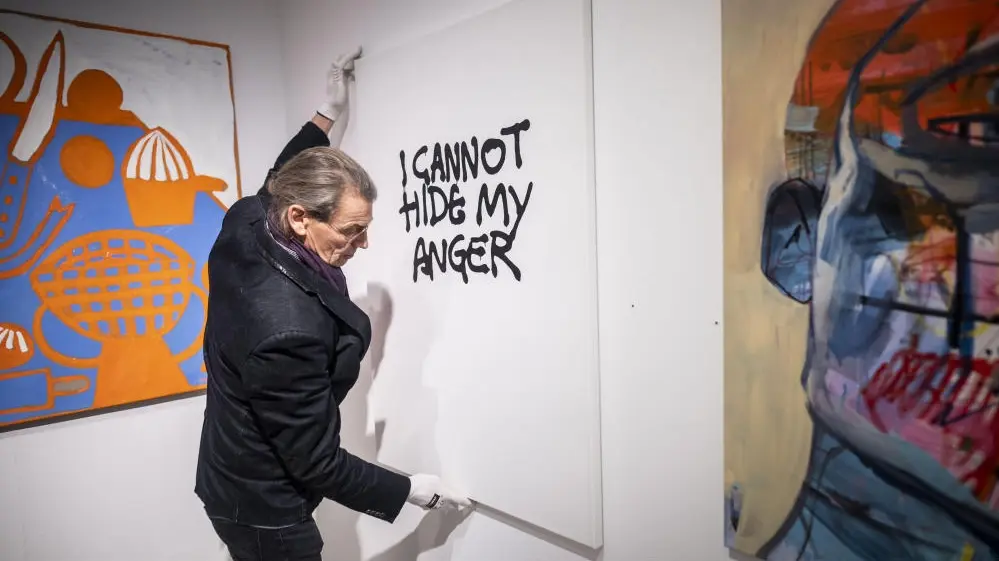

Für Hilmar Sack, Leiter des Fachbereichs Geschichte, Politik und Kultur bei den Wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages, sind die Graffitis und auch die auf dem Dach des Reichstagsgebäudes gemachte "ikonische Fotografie" eines Rotarmisten, der die sowjetische Fahne als Zeichen des Sieges hisst, "Einflugschneisen" für junge Leute zu einem sehr schwierigen Thema. "Wir sind der Auffassung, dass Graffiti und Fotografie der Lebenswirklichkeit und dem Alltag von Jugendlichen deutlich näher ist, als der 80. Jahrestag des Kriegsendes", sagt er. So entstand die Idee eines Graffiti-Workshops im Bundestag. 30 Schülerinnen und Schüler dreier Berliner Europaschulen entwickelten innerhalb von zwei Tagen insgesamt acht großformatige Tafeln, auf denen sie mit Spraydose, Pinsel und Markerstift das Thema Krieg und Frieden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgearbeitet haben. Alles unter der Leitfrage: Was hat der 8. Mai eigentlich mit uns zu tun?

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU)spricht mit Teilnehmerinnen des Graffiti-Workshops.

Die Ergebnisse stellten sie am Donnerstag im Anschluss an die Gedenkstunde Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und ihren Vizes Andrea Lindholz, Josephine Ortleb und Omid Nouripour vor. Klöckner fand die Graffiti-Idee und ihre Umsetzung gelungen. "Bei der Gedenkstunde haben wir zurückgeblickt", sagte sie. Es gelte aber auch, nach vorne zu schauen. "Es geht darum, für die Zukunft zu lernen. Wichtig ist, welche Lehren die jungen Menschen aus der Vergangenheit ziehen", betonte die Bundestagspräsidentin bei der Präsentation in Anwesenheit der Jugendlichen.

Die Jugendlichen haben klare Forderungen

Die Botschaften der Jugendlichen in ihren Kunstwerken lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. "Wir vergessen nicht", lautet eine Kernaussage. "Aufpassen, die Geschichte wiederholt sich", eine andere. Die Forderung, bei Rassismus, Sexismus, Faschismus und Homophobie nicht wegzuschauen wurde ebenso künstlerisch dargestellt, wie eine Auflistung kriegerischer Auseinandersetzungen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Besonders prominent dabei: Der Krieg in der Ukraine und die Situation in Gaza.

Das Konzept für den Workshop stammt vom Historiker Crawford Matthews. Der Geschichtspädagoge Felix Hampel hat es mit den Jugendlichen umgesetzt - unterstützt vom Graffitikünstler Christian Hermann. Alle drei sind bei der Präsentation des Lobes voll über das Engagement der Schülerinnen und Schüler. "Den Jugendlichen musste man nichts vorgeben, die haben sehr schnell eigenen Ideen entwickelt und auch in der Gruppe diskutiert", sagt Graffitikünstler Hermann. Hampel zeigt sich beeindruckt davon, wie differenziert die jungen Leute mit dem umfangreichen Input, den sie erhalten haben, umgegangen sind.

Es geht um viel mehr als bunte Bilder

Für Workshop-Teilnehmer Deniz stand daher nicht nur das Sprayen im Vordergrund. Am ersten Tag seien die Verbrechen der Nationalsozialisten in Erinnerung gerufen worden, erzählt er. Als besonders spannend hat er die Diskussion über die 14-tägige Schlacht um den Reichstag in Erinnerung. Farida wiederum betont die Bedeutung der Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Jahr 1985, der 40 Jahre nach Kriegsende erstmals offiziell vom einem "Tag der Befreiung" gesprochen hatte.

Den 16-jährigen Tristan hat nachhaltig beeindruckt, selbst den Ort gesehen zu haben, von dem aus der sowjetische Kriegsfotograf Jewgeni Chaldej sein Foto gemacht hat, das zum Symbol für das Ende des Zweiten Weltkriegs wurde. Sein Mitschüler Oskar fand die eingehendere Beschäftigung mit den "sowjetischen Graffitis" interessant. Darunter fänden sich Liebesbotschaften wie "Für Anatoli und Galina" ebenso wie die schlichten Feststellungen "Ich war hier", garniert mit Namen und Herkunftsort der Soldaten. Einige Aussagen seien aber auch nicht erhalten geblieben, "weil sie zu beleidigend waren", sagt er.

Für die Schülerinnen und Schüler war es eine Ehre von der Bundestagspräsidentin eingeladen worden zu sein. Dafür gebe man doch sehr gern den eigentlich schulfreien Tag in Berlin her, hieß es bei der Veranstaltung unisono.

Die Graffiti-Installationen sind bis zum 23. Mai in der Kuppel des Reichstagsgebäudes ausgestellt.