Parlamentarisches Profil : Der Kantige: Klaus-Peter Willsch

Seit 1998 direkt gewählter Abgeordneter, ist Klaus-Peter Willsch kein Freund langer Monologe. Für die Verteidigungsfähigkeit nimmt er die Rekordschulden in Kauf.

Abgeordnete wie Klaus-Peter Willsch sind ein Journalistentraum: Sie liefern direkte Rede mit Erregungspotenzial und in wenig Zeit sowie noch weniger Worten sagen sie viel. "Dass wir die Verteidigungsfähigkeit stützen", bescheidet er knapp auf die Frage, was ihm am aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung gefalle. Und was am wenigsten? "Die Höhe des Bürgergeldes: Das müssten wir deutlich reduzieren für jene, die arbeiten können und nicht wollen."

Klaus-Peter Willsch sitzt seit 1998 im Bundestag. Er ist Mitglied im Vertrauensgremium sowie im Haushaltsausschuss.

Es ist mittags, Willsch ist fürs Telefonat kurz aus dem Plenum gekommen. Die Termine des CDU-Abgeordneten aus dem Hessischen sind heute eng getaktet. Moment, ist die Anzahl jener Bürgergeldempfänger, die wirklich nicht wollen, nicht verschwindend gering? "Dann müssen wir über die Zumutbarkeitskriterien reden", antwortet er. "Da wird zu viel unterstellt, mit viel Luft nach oben: Da ist mehr Teilzeit für Alleinerziehende drin."

Willsch lehnte die Grundgesetzänderung für das Sondervermögen ab

Willsch, seit 1998 direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Rheingau-Taunus - Limburg, ist kein Freund langer Monologe, seine Stimme knarrt ein wenig, das verschafft erstmal Respekt, will aber niemanden vertreiben. "Es hätte mich gefreut, wenn die Strompreise für alle gesenkt worden wären", sagt er, "aber dann hätte man ans Bürgergeld rangemusst." Er ist ein Mann sehr klarer Antworten, manche sind sehr einfach. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD? "Mit dem kann man reden, er zeigt dem Haushaltsausschuss den nötigen Respekt." Die Mütterrente? "Sie ist vereinbart, eine Geste für die Mütter." Verfochten hätte er sich für sie nicht, schiebt er nach.

„Viele wissen im Bund nicht, was sie Kommunen zumuten.“

Eigentlich müsste ihn dieser Etatentwurf schmerzen. Schulden in Rekordhöhe, Ausgaben hier und da, aber Willsch beißt die Zähne aufeinander. Was er von den neuen politischen Schwerpunkten der schwarz-roten Koalition hält, umriss er bereits im März, noch vor der Vereidigung des Kabinetts, in einem offenen Brief.

Darin entschuldigte er sich dafür, nicht gegen die Grundgesetzänderung zu stimmen. "Ich wollte, dass mein Umfeld sieht, wie ich mich quäle." Es seien eben nicht genügend Kollegen bereit gewesen, dies zu verhindern. Willschs gelegentlicher Widerspruch bleibt nicht folgenlos - für ihn. Zwischen 2002 und 2013 saß er bereits im Haushaltsausschuss, zuletzt als Obmann. Doch weil er sich gegen die Euro-Rettungspolitik gestemmt hatte, verlor er diesen Platz; offenbar heilt die Zeit manche Wunden, nun ist der Hesse wieder drin.

Willsch kommt aus einer Bauernfamilie und kennt die Probleme der Kommunen

Würde er im Bundestag am liebsten andere Mehrheiten suchen? Er lacht kurz auf. Und sticht in Willscher Manier los: "Ich war immer für Schwarz-Gelb. Die Linken würden gerne ein Prozent der Reichen 'erschießen' oder für 'nützliche Arbeit einsetzen', die Grünen sind für die aktuelle Rezession verantwortlich, und in der AfD gibt es zwar viele, die aus der CDU kamen, aber solange die Partei nicht klar Schiff macht, ist mit ihr nichts drin", sagt er mit Blick auf Ukraine, EU und Nato. "Die SPD hat wenigstens noch kommunale Verankerungen und dadurch mehr Realitätssinn."

Der Sohn einer Bauernfamilie fiel politisch in der sechsten Schulklasse auf, da wurde er Klassensprecher, in der zehnten wählte man ihn zum Schulsprecher. Sein Elternhaus sei nicht politisch gewesen, "bis zum Beginn der sozialliberalen Koalition wählten meine Mutter und mein Vater FDP", erinnert er sich.

Nach dem Willen der Bundesregierung soll Deutschland seine Verteidigungsausgaben bis 2029 auf 153 Milliarden Euro steigern und so das Nato-Ziel vorzeitig erfüllen.

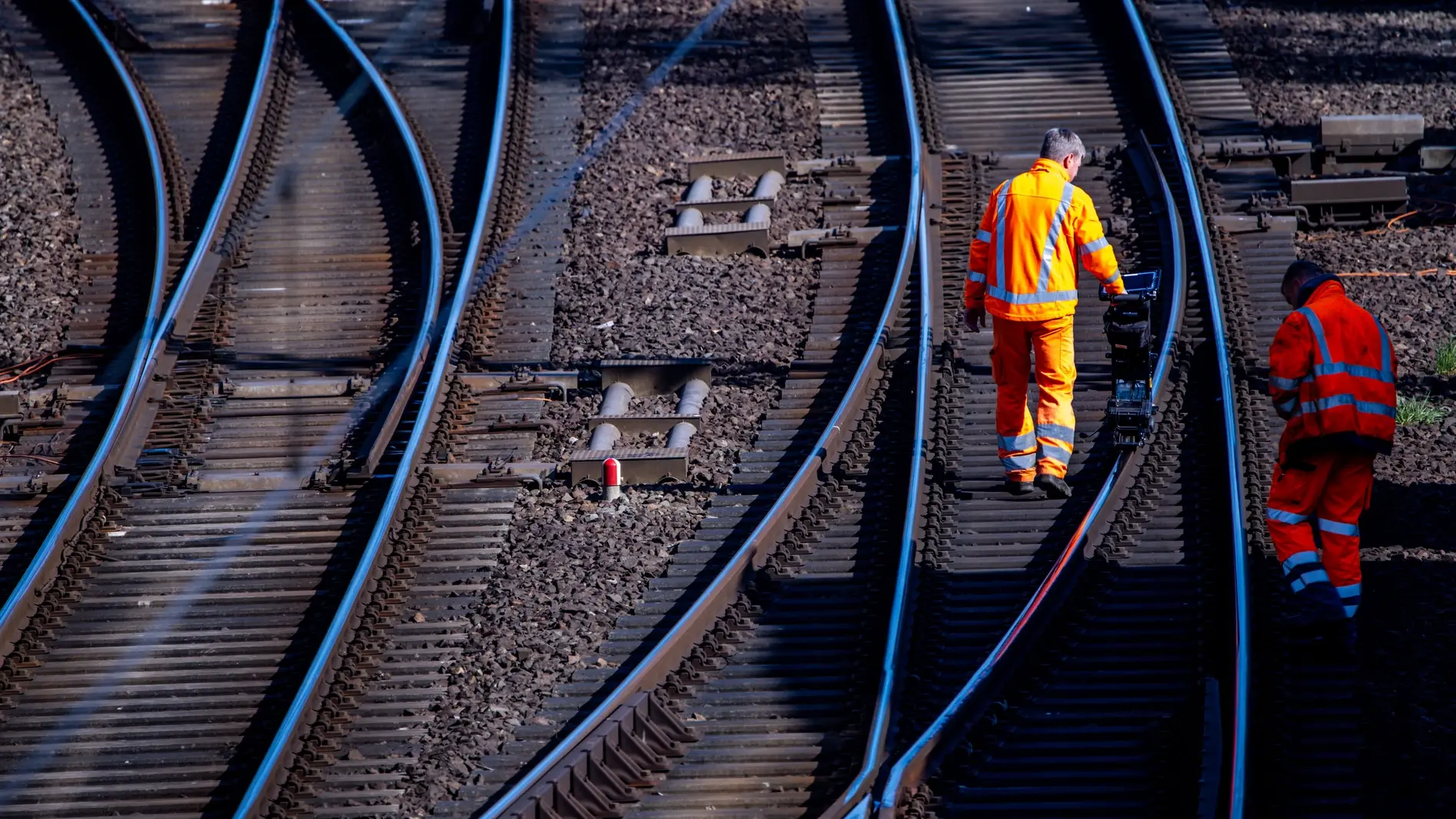

300 Milliarden Euro sollen aus dem neuen Sondervermögen in die Infrastruktur fließen. Knapp ein Drittel davon sind laut Plänen der Bundesregierung bereits verplant.

Den Städten und Gemeinden brechen die Einnahmen weg, gleichzeitig haben sie hohe Ausgaben. Es könnte mehr als das geplante 100-Milliarden-Sondervermögen nötig sein.

Als junger Erwachsener war Willsch mit der Lage konfrontiert, dass ein klassischer Hof wie der ihrige wächst oder weicht, es war die Zeit der Butterberge und Milchseen. Er studierte dann Volkswirtschaft und Politik, ging für zwei Jahre zur Bundeswehr und danach zum Flughafen Frankfurt. Nebenher immer die Politik: seit 1978 in der Jungen Union, Gemeindevertretung, Kreistag - "20 Stunden in der Woche waren ehrenamtlich", sagt er.

Dann fragten ihn Kumpels, ob er in der Nachbargemeinde nicht als Bürgermeister kandidieren wolle. Er gewann und wurde Berufspolitiker. "Viele wissen im Bund nicht, was sie Kommunen zumuten", umreißt er sein Motiv, in den Bundestag zu streben. "Damals erklärte mir mein Vorgänger noch, dass man Schmucktelegramme verschicken könne." Seitdem ist viel passiert.