Militärhilfe für die Ukraine : Zwischen offenem Streit und geheimen Waffenlisten

Seit Jahren diskutiert Deutschland über Waffenlieferungen an die Ukraine. Mittlerweile sind Milliardengelder für Militärgüter geflossen, doch die Kritik hält an.

Kulturbruch, "innere Qual", "beispielloser Paradigmenwechsel": Das waren die Reaktionen aus der SPD-Bundestagsfraktion, nachdem der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz am 1. März 2022 den Abgeordneten die milliardenschweren Militärpläne seiner Ampelregierung vorgestellt hatte. "Wir erleben eine Zeitenwende", hatte Scholz wenige Tage zuvor, am 27. Februar 2022, im Bundestag gesagt - drei Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Welt danach sei nicht mehr dieselbe wie die Welt davor, stellte er fest. Und er kündigte an, mehr in die deutsche Sicherheit zu investieren.

Nicht nur für Fraktionschef Rolf Mützenich war der 180-Grad-Schwenk mit dem geplanten 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr eine Zeitenwende, die ausgerechnet ein sozialdemokratischer Bundeskanzler vollzog. Auch ein Großteil der SPD-Parlamentarier empfand das so. Gehörten doch bislang die Ostpolitik Willy Brandts, des ersten SPD-Bundeskanzlers, und ein gutes Verhältnis zu Russland zum Goldschatz der Partei.

Bis kurz vor dem Überfall Putins auf die Ukraine warnten hochrangige SPD-Politiker vor zu viel Druck. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wandte sich gegen ein „Säbelrasseln“ gegenüber Moskau.

Ex-Verteidigungsministerin Lambrecht bot der Ukraine 5.000 Gefechtshelme an

Während die Koalitionspartner von Scholz, FDP und Grüne, den Kanzler dazu drängten, der Ukraine jede erdenkliche Hilfe zukommen zu lassen, verweigerte sich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zunächst. Die unmittelbar vor dem russischen Überfall erfolgte Ankündigung der Ministerin, der Ukraine 5.000 Helme aus Bundeswehrbeständen anstatt der von dem Land erwünschten Waffen liefern zu wollen, gilt als einer der Tiefpunkte in Lambrechts kurzer Amtszeit.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt seinen Gast, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Ende Mai 2025 in Berlin.

Aber bereits kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine entschied der vorsichtige Kanzler Scholz, Waffen in das angegriffene Land zu liefern. Erst im Juni 2022 indes beschloss die Bundesregierung, dem öffentlichen Druck nachzugeben und eine Liste mit allen Waffenlieferungen online zu stellen.

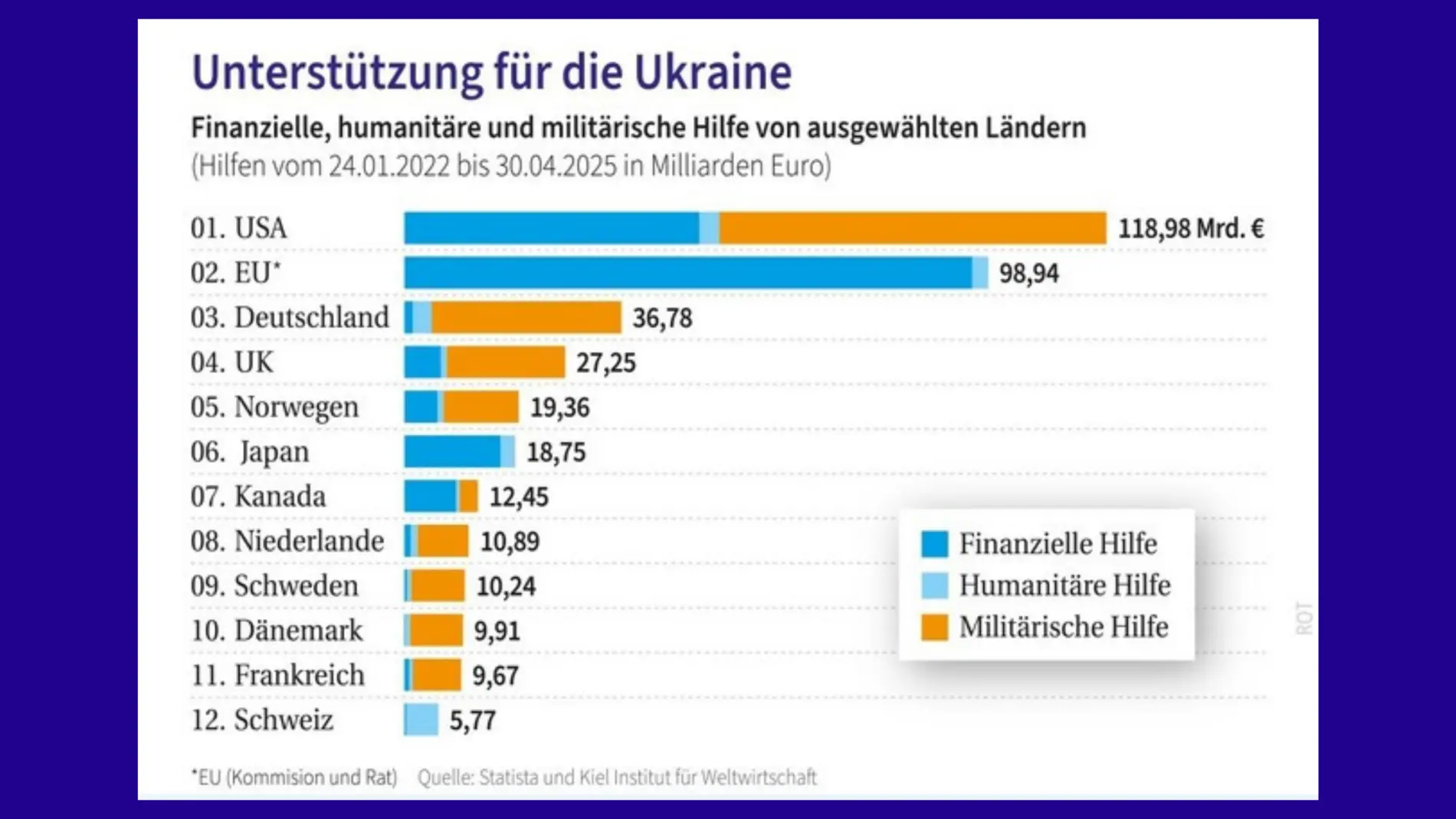

Damit wollte die Regierung fortan den Nachweis erbringen, dass Deutschland der größte Waffenlieferant der Ukraine nach den USA ist. Scholz‘ Nachfolger Friedrich Merz (CDU) entschied kurz nach seinem Amtsantritt im Mai 2025, die Waffenlieferungen wieder geheim zu halten, um eine eine "strategische Ambiguität" herzustellen – eine Mehrdeutigkeit, um dem Gegner das eigene Agieren zu verschleiern.

Waffenlieferungen an die Ukraine stellte Bundewehr vor neue Probleme

Auf www.bundesregierung.de wurde man bis Anfang Mai 2025 über alle gelieferten Waffen mit Stückzahl informiert. Zum Beispiel konnte man erfahren, dass 25 Panzerhaubitzen, 121 Leopard-Panzer, 1.050 bewaffnete Drohnen oder 478.000 Schuss Artilleriemunition geliefert wurden. Die Bereitstellung von Militärgerät stellte die kaputtgesparte Bundeswehr vor neue Probleme. So konnten die Lücken für die nach Kiew gelieferten Waffen nur schwer geschlossen werden, und die Truppe geriet in Gefahr, ihre Verpflichtungen im Hinblick auf die Landes- und Bündnisverteidigung nicht mehr erfüllen zu können.

Neben den Lieferungen von Militärgerät bildet die Bundeswehr auch ukrainische Soldaten aus. Laut Bundeswehr ist man, zusammen mit 24 anderen Nationen, Teil der "EU-Trainingsmission zur Unterstützung der Ukraine". Nur selten erfährt die Öffentlichkeit Einzelheiten über diese Trainings. So berichtete das NDR-Fernsehen Anfang 2025 über eine Ausbildung ukrainischer Soldaten zu Panzer-Zugführern auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt.

„Unter meiner Führung wird die Debatte um Waffenlieferungen, Kaliber und Waffensysteme aus der Öffentlichkeit herausgenommen.“

Wie sehr sich der Krieg in der Ukraine mittlerweile verändert hat, machen Äußerungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) deutlich. Der Niedersachse hatte das Amt im Januar 2023 von Christine Lambrecht übernommen. "Das Bild des Krieges hat sich verändert", sagte Pistorius bei seinem Kiew-Besuch im Juni dieses Jahres.

Hätten am Anfang Jets und Panzer im Mittelpunkt gestanden, „war es dann über viele Jahre die Artillerie“. Nun gehe es verstärkt um eine „elektromagnetische Kriegsführung und den Kampf mit Drohnen“, erklärte er und kündigte zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den Einstieg in eine „gemeinsame Produktion“ an.

SPD-Fraktionschef Mützenich wollte Krieg einfrieren und "später auch beenden"

In der SPD-Bundestagsfraktion bleiben die Waffenlieferungen weiter umstritten. In einer Bundestagsrede hatte Rolf Mützenich im März 2024 gegen eine mögliche Lieferung von weitreichenden Taurus-Marschflugkörpern an Kiew Stellung bezogen.

Konkret fragte der SPD-Fraktionschef: "Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?" Nicht nur von Seiten der damals noch oppositionellen CDU/CSU-Fraktion hagelte es Kritik, sondern auch von den Koalitionspartnern FDP und Grünen.

Als bei den vorgezogenen Bundestagswahlen im Februar 2025 die Union siegte, zog mit Friedrich Merz (CDU) ein Politiker ins Kanzleramt ein, der sich seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine stets für eine umfassende militärische Unterstützung der Ukraine ausgesprochen hatte. Merz war in seiner Zeit als Oppositionsführer 2022 und 2024 durchs Kriegsgebiet nach Kiew gereist und hatte unter anderem die in Deutschland umstrittene Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gefordert. Kaum im Amt, hat er diese öffentlichen Bekundungen eingestellt. "Unter meiner Führung wird die Debatte um Waffenlieferungen, Kaliber und Waffensysteme aus der Öffentlichkeit herausgenommen", sagte Merz kurz nach Amtsantritt. Er betonte aber, dass sich an der Zusage nichts ändere, dass man die Ukraine im Kampf gegen Russland weiter unterstützen werde.

Skeptiker sprechen sich klar gegen deutschen Soldaten in der Ukraine aus

In der SPD, nach der Wahlniederlage von Kanzler Scholz erneut in der Regierung, geht die Kritik an Waffenlieferungen für die Ukraine in die nächste Runde. Anfang Juni traten prominente SPD-Mitglieder mit einem Manifest für eine "Abkehr von der derzeitigen Aufrüstungspolitik" und für eine "Zusammenarbeit mit Russland" in die Öffentlichkeit. In dem Papier kritisieren diese Gruppe der Sozialdemokraten unter anderem eine „militärische Alarmrhetorik“ und fordern diplomatische Gespräche mit Russland.

Skeptische Stimmen gibt es indes auch in der Partei des Koalitionspartners von der Union. Als vor wenigen Wochen mit einem Ukraine-Gipfel in Washington die Frage verlässlicher Sicherheitsgarantien für Kiew nach einem möglichen Friedensabkommen erneut in den Fokus rückte, wurde in Deutschland darüber diskutiert, ob und wie sich die Bundeswehr daran beteiligen soll. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wandte sich klar gegen einen Einsatz von deutschen Soldaten in der Ukraine. „Dafür fehlen der Bundeswehr die Voraussetzungen“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende. AfD, Linke und BSW lehnen einen Bundeswehreinsatz in der Ukraine entschieden ab.

Aber auch für vorsichtige Befürworter ist klar, dass ein solcher Schritt nur in einer breiten Koalition mit anderen Ländern und wohl nur mit den Amerikanern an Bord erfolgen könnte. Und ohnehin nur, falls Russlands Führung sich überhaupt auf einen Frieden einlässt. Klare Anzeichen dafür gibt es nach wie vor nicht. Laut Verteidigungsminister Pistorius arbeiten Deutschland und seine Partner mit Hochdruck an Details verlässlicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine. „Wie ein deutscher Beitrag zu den Sicherheitsgarantien aussehen wird, steht derzeit noch nicht fest und wird politisch und militärisch festzulegen sein.“

Mehr zum Thema lesen

Der Bundestag gibt neue Ukraine-Hilfen frei, doch die EU-Staaten bleiben vage bei ihren Zusagen. Sie setzen stattdessen auf eigene Aufrüstung.

Die SPD-Außenexpertin Derya Türk-Nachbaur über Versäumnisse der deutschen Russlandpolitik nach der Annexion der Krim in 2014 und die Unterstützung der Ukraine heute.

Der Wehrbeauftragte Henning Otte (CDU) ist skeptisch, dass das neue Wehrdienstgesetz ausreichen wird, um ausreichend Freiwillige für die Bundeswehr zu rekrutieren.