Reformstau bei der Bahn : Ein Dauerpatient – trotz Rekordinvestitionen

Das Schienennetz ist überlastet, bei der Digitalisierung steht der Bahnkonzern auf der Bremse. Braucht der Bund neue Steuerungsmöglichkeiten für die Bahn?

Bis 2029 sollen 100 Milliarden Euro in die Bahn investiert werden. Für den Aus- und Neubau von Schienenstrecken soll das Geld genutzt werden, und natürlich für die Digitalisierung. Der Verkehrsökonom Kay Mitusch zweifelt jedoch daran, "ob das viele Haushaltsgeld bei der Bahn in guten Händen ist".

Bahn-Infrastruktur ist veraltet und teils marode

Über Jahrzehnte hinweg habe die Deutsche Bahn AG Geld vom Staat gewollt und bekommen, "aber effektive und unabhängige Kontrollen der Qualität und des effizienten Mitteleinsatzes abgewehrt", sagt der Professor für Netzwerkökonomie am Karlsruher Institut für Technologie. "Die Bahn hat in der Vergangenheit mehrfach angekündigt, ab jetzt die Probleme in den Griff zu bekommen, wenn denn nur das geforderte Geld fließt." Das Geld ist geflossen, die Probleme sind dennoch geblieben. "Der Bund hat keine Lust, das Bahnunternehmen wirklich zu kontrollieren und sich zu informieren, wie ein effizienter Betrieb der Infrastruktur der Bahn eigentlich aussehen sollte", konstatiert Mitusch.

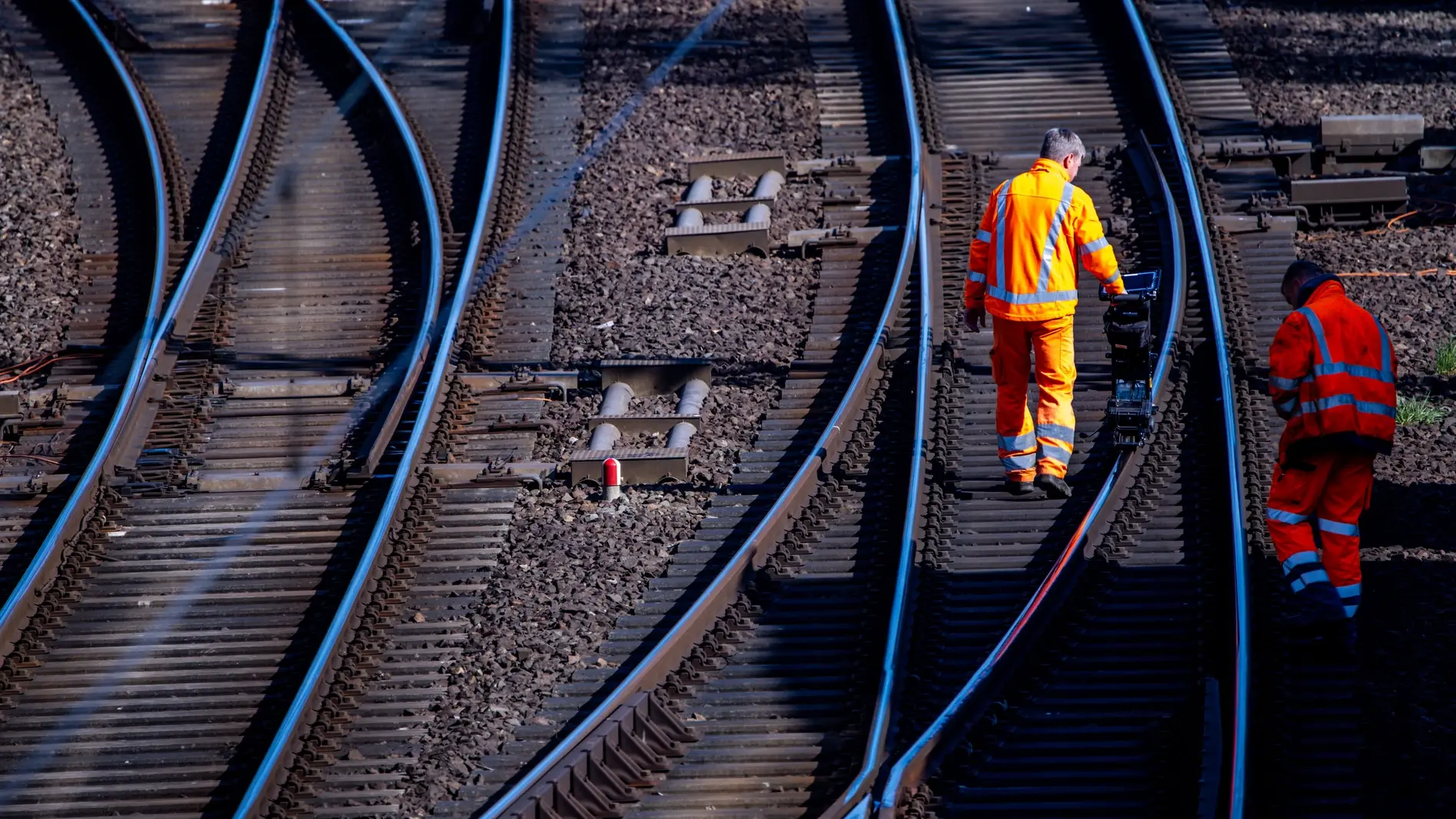

Fahrdienstleiter in einem modernen Stellwerk sind nach wie vor nicht die Regel. Viele Stellwerke stammen noch aus der Kaiserzeit und werden per Hand gesteuert.

Tatsache ist: Die Bahn-Infrastruktur ist veraltet und teils marode. Der Trend zur Digitalisierung ist am Bahnkonzern bislang weitgehend vorbeigezogen. Als Hauptproblem gilt das stark überlastete Schienennetz. Überlastet und teilweise aufgrund jahrelanger Vernachlässigung in die Jahre gekommen sei das Netz, befindet Isabel Cademartori, bahnpolitische Sprecherin der SPD.

Luigi Pantisano, Verkehrsexperte der Linksfraktion, benennt als Grund für die Überlastung, dass in den letzten Jahrzehnten "über die Hälfte aller Weichen und Kreuzungen abgebaut wurde". Für den Bahnexperten der Grünen, Matthias Gastel, ist klar, wie gegengesteuert werden kann: mit Aus- und Neubau. "Die Sanierung von Strecken wird die Störanfälligkeit der Infrastruktur und damit Verspätungen reduzieren", ist er überzeugt.

“Kleine und mittlere Maßnahmen bringen oft mehr als aufwendige Neubauprojekte”

Michael Donth (CDU) dämpft übertriebene Erwartungen hinsichtlich eines flächendeckenden Neubaus. Dieser sei im dicht besiedelten Deutschland nur mit viel Geld und gegen großen Widerstand umsetzbar, meint der Verkehrsexperte der Unionsfraktion. Wichtig sei ein gezielter Ausbau. "Gerade kleine und mittlere Maßnahmen bringen oft mehr als aufwendige Neubauprojekte", sagt Donth und findet damit Zustimmung bei Pantisano. "Nicht einzelne Prestigeprojekte entscheiden über den Erfolg der Bahn, sondern die Leistungsfähigkeit des gesamten Netzes", so der Linken-Abgeordnete.

Der Aus- und Neubau von Bahnstrecken trifft aber in aller Regel auf Widerstand in der Bevölkerung. Ein "Augen zu und durch" bei der Umsetzung von Bahnprojekten - egal, was die Betroffenen sagen - lehnen alle Fraktionen ab. "Das funktioniert nicht", weiß Donth. Wolfgang Wiehle, bahnpolitischer Sprecher der AfD, fordert einen Dialog vor Ort und die Abwägung von Alternativen.

„Deshalb setzen wir uns dafür ein, die InfraGO in eine GmbH in Bundeshand zu überführen.“

Zielführender - vor allem mit Blick auf die nahe Zukunft - ist indes die Digitalisierung. In diesem Punkt sind sich alle Experten einig. "Die Digitalisierung ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit des Systems Eisenbahn", so formuliert es Wiehle.

Doch gerade bei diesem Schlüsselthema hakt es gewaltig. Die Digitalisierung der Schiene geht aus Sicht des Verbandes der Bahnindustrie viel zu langsam voran. "Aktuell sind weniger als zwei Prozent des deutschen Schienennetzes digitalisiert", sagte Verbandschef Andre Rodenbeck bei der Vorstellung der Jahresbilanz im Mai.

Im Ergebnis heißt das: Viele Stellwerke in Deutschland stammen noch aus der Kaiserzeit und müssen umständlich per Hand gesteuert werden. Wenig verwunderlich ist es daher, dass laut einer Regierungsantwort Stellwerke bei den Netzzustandsnoten der DB InfraGO AG von allen netzrelevanten Gewerken die schlechtesten Bewertungen haben.

Neben der Infrastruktur muss auch die Zugtechnik ausgerüstet werden

Einen weiteren Bestandteil der Digitalisierung der Bahn bildet das Zugsicherungssystem ETCS (European Train Control System). Dadurch können Züge und Stellwerke miteinander kommunizieren und dichter hintereinander fahren, was wiederum die Kapazität im Streckennetz deutlich erhöhen könnte. Dafür muss neben der Infrastruktur auch die Zugtechnik ausgerüstet werden.

"Der Bund stellt für die Digitalisierung der Schiene in den kommenden Jahren massiv Mittel zur Verfügung, vor allem für ETCS und für digitale Stellwerke", sagt Cademartori. Von acht Milliarden Euro bis 2029 ist die Rede. Sollte es Probleme bei der konkreten Umsetzung geben, müssten diese schnellstmöglich ausgeräumt werden, so die SPD-Abgeordnete. Der Bund werde dafür "alles Mögliche und Notwendige an Unterstützung leisten".

Tut er das aber in ausreichendem Maße? Matthias Gastel von den Grünen fordert eine Digitalisierungsstrategie des Bundes. "Er muss koordinieren, dass Fahrzeuge und Strecken aufeinander abgestimmt umgerüstet werden. Das kann er nicht einfach der Deutschen Bahn überlassen." Durchgängige Standards für ETCS und bürokratiearme Ausschreibungen verlangt AfD-Mann Wiehle.

Michael Donth hält eine Förderrichtlinie für die Ausrüstung von Fahrzeugen mit moderner Technik für längst überfällig. "Wenn wir Digitalisierung ernst meinen, dürfen wir das Feld nicht allein der Deutschen Bahn überlassen", sagt er. Diese sei schließlich gerade dabei, "in wichtigen Bereichen die Digitalisierung der Schiene abzumoderieren".

Der Bund als Eigentümer hat nur wenig direkte Steuerungsmöglichkeiten

Im Blick hat er dabei wohl die Ankündigung des Bahnkonzerns, die Planungen zur ETCS-Ausrüstung der Strecke Hamburg-Berlin "anzupassen". Bei der Generalsanierung soll die Strecke laut DB AG auf den zukünftigen Einsatz von ETCS vorbereitet werden. "Eine Ausrüstung mit ETCS wird in den frühen 2030er Jahren erfolgen", teilt die Bahn mit.

Donth adressiert damit auch ein Steuerungsproblem. Die bisherige Rechtsform als Aktiengesellschaft setze einer besseren Steuerung durch den Bund enge Grenzen, sagt er. "Deshalb setzen wir uns dafür ein, die InfraGO in eine GmbH in Bundeshand zu überführen." Nur so erhalte der Eigentümer die notwendigen direkten Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten.

Mit Generalüberholungen sollten die wichtigsten Korridore des Schienennetzes bis Ende des Jahrzehnts modernisiert werden. Doch auch hier verspätet sich die Bahn.

300 Milliarden Euro sollen aus dem neuen Sondervermögen in die Infrastruktur fließen. Knapp ein Drittel davon sind laut Plänen der Bundesregierung bereits verplant.

Der große Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 war für viele Kommunen der Auslöser, Bürger stärker an der Erstellung von Bebauungsplänen zu beteiligen.

Unterstützt wird diese Forderung von der AfD. Bei der SPD hält man sich zu dem Thema bedeckt. Skeptisch, aber nicht unbedingt ablehnend, zeigen sich die Grünen. Wer die Umwandlung in eine GmbH fordert, solle genau klären, wodurch die Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten besser werden sollen, sagt Gastel.

Der Vorschlag von Verkehrsökonom Mitusch sieht als zentralen Schritt vor, die Bundesnetzagentur gesetzlich zu beauftragen, ein Kostenmodell der DB InfraGO zu erarbeiten, "auf Basis externer Effizienzvergleiche sowie tiefgreifender Informationsrechte". Damit hätte die Regierung "endlich" unabhängige Informationen über Kosten und Ineffizienzen.

Dennoch, so sein düsterer Ausblick, werde die Bahn noch auf Jahrzehnte "ein kranker Patient bleiben, der nicht überfordert werden darf". Die Wachstumsziele - Verdoppelung im Personenverkehr, Anteilssteigerung im Güterverkehr - sollten aufgegeben werden, die Deutschlandtaktpläne gehörten bis auf Weiteres in die Schublade, meint Mitusch. Die Dekarbonisierung des Verkehrs, so sein Plädoyer, müsse dort erfolgen, wo der Großteil des Verkehrs ist: auf der Straße.