Was das Grundgesetz zulässt – und was es verbietet : "Es gibt gute Gründe für eine Dienstpflicht"

Die Rechtswissenschaftlerin Kathrin Groh erklärt, welche Pflichten möglich wären – und was das Grundgesetz zu einer allgemeinen Dienstpflicht sagt.

Frau Prof. Groh, Bundespräsident Steinmeier plädiert für ein verpflichtendes soziales Gesellschaftsjahr für alle. Wäre das mit dem Grundgesetz (GG) vereinbar?

Kathrin Groh: Nein, dafür müsste das Grundgesetz geändert werden, was aber möglich ist, wenn sich in Bundestag und Bundesrat jeweils eine Mehrheit von zwei Dritteln dafür findet.

Wie passt das zu den unveränderlichen Grundrechten?

Kathrin Groh: Artikel 79 Absatz 3 GG benennt lediglich den Artikel 1, also die Unantastbarkeit der Menschenwürde, und Artikel 20, das Demokratieprinzip, als nicht änderbar. Eine allgemeine Arbeitspflicht verstößt sicher nicht gegen die Menschenwürde und es wäre vielleicht sogar eher demokratieförderlich, wenn jeder einen Beitrag leisten müsste. Es gibt gute Gründe für eine Dienstpflicht, etwa die Förderung des Gemeinsinns oder der gesellschaftlichen Resilienz.

Artikel 12 GG ermöglicht schon heute eine Arbeitspflicht „im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht“.

Kathrin Groh: Dieser Artikel zielt auf traditionelle Dienste, etwa beim Deichbau oder der Feuerwehr, aber nicht auf ein allgemeines Gesellschaftsjahr. Das gab es seit Bestehen der Bundesrepublik noch nicht, weshalb es nicht „herkömmlich“ sein kann.

Was ist mit Artikel 12a des Grundgesetzes, der für Männer den Militärdienst oder einen Dienst bei der Bundespolizei oder einem Zivilschutzverband sowie einen Ersatzdienst für Kriegsdienstverweigerer kennt?

Kathrin Groh: Dieser Artikel zielt auf die Gesamtverteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik. Ein verpflichtendes soziales Gesellschaftsjahr würde darüber hinaus gehen und wäre damit derzeit nicht grundgesetzkonform.

Ist eine allgemeine Dienstpflicht für Männer bei der Bundeswehr, der Bundespolizei oder im Zivilschutz, also etwa bei Feuerwehr oder Technischem Hilfswerk (THW), ohne Grundgesetzänderung möglich?

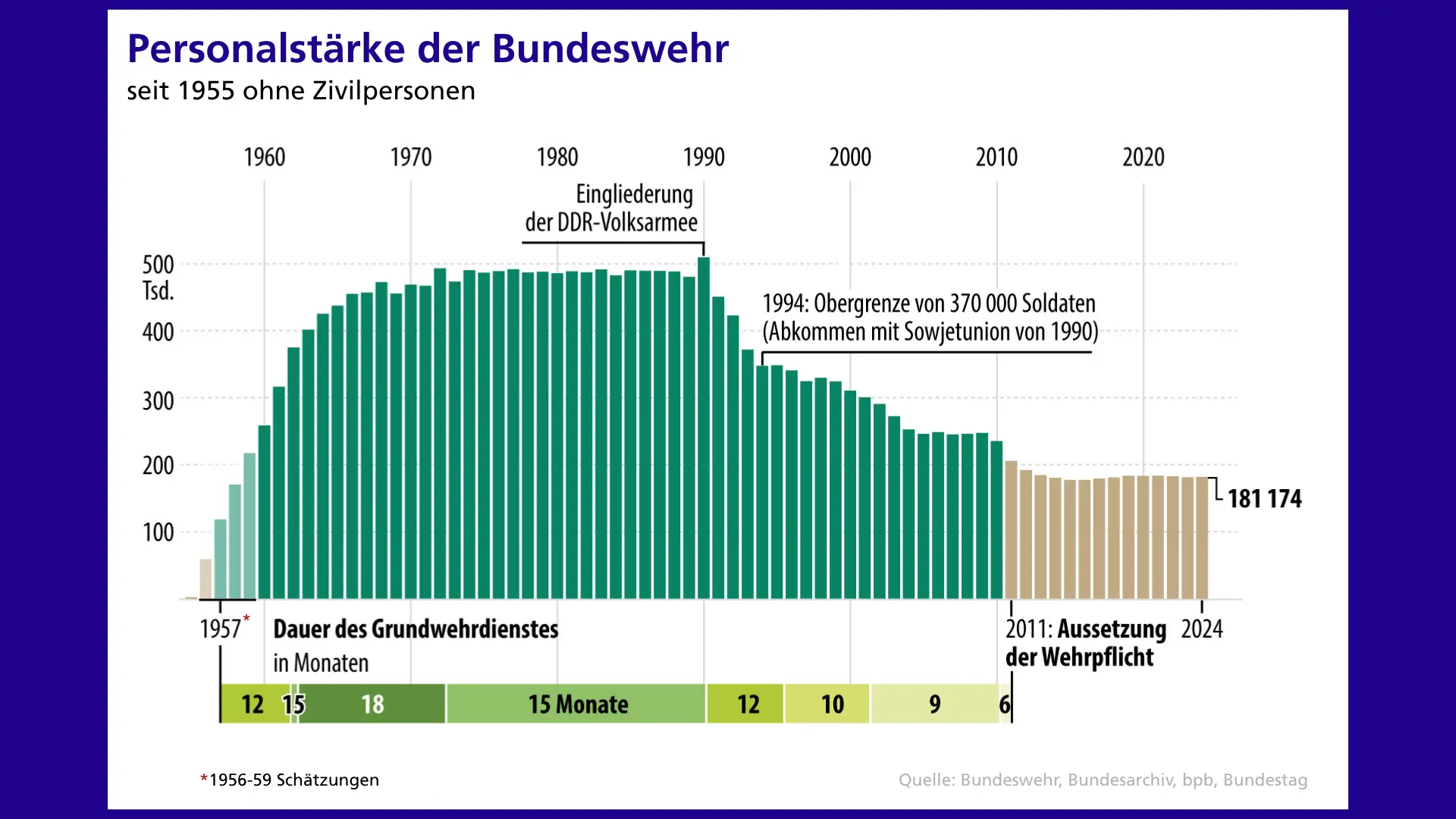

Kathrin Groh: Diese Pflicht gibt es bereits. Sie müsste reaktiviert werden. Wichtig ist aber, dass dabei das Prinzip der Wehrgerechtigkeit eingehalten wird. Das bedeutet, es müsste immer ein gesamter Jahrgang, das wären etwa 350.000 junge Männer, eingezogen werden. Wenn die Bundeswehr davon nur 60.000 benötigt, dann müssten bei Feuerwehr und THW ständig 290.000 junge Männer ihren Dienst tun. Es könnte für THW und Feuerwehren schwierig werden, Kapazitäten für so viele Dienstleistende zu schaffen. Mit Blick auf die Bundespolizei wären zudem komplexe gesetzliche Änderungen nötig, beispielsweise, weil sich die Tauglichkeit dort nach der Bundespolizeidienstverordnung richtet, und derzeit der Dienst auf die Verbeamtung vorbereiten soll. Diese Änderungen könnten aber mit einfachen Mehrheiten im Deutschen Bundestag beschlossen werden, ohne das Grundgesetz zu ändern.

Was ist mit denjenigen, die den Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen verweigern?

Kathrin Groh: Wer aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigert, müsste wie früher zu einem Zivildienst herangezogen werden, entweder bei einem Zivilschutzverband oder beispielsweise in einer sozialen Einrichtung wie einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung. Im Einzelnen müsste das der Gesetzgeber regeln, wenn er die Wehrpflicht reaktiviert.

„Wer und wie viele junge Männer eingezogen werden, darf sich nicht allein am Bedarf der Bundeswehr ausrichten.“

Wie beurteilen Sie die Pläne von Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) für eine Wehrpflicht?

Kathrin Groh: Das derzeit diskutierte Modell geht von mehreren Eskalationsstufen aus, beginnend mit einem freiwilligen Wehrdienst. Stufe zwei sähe dann eine Art selektive Wehrpflicht für etwa 60.000 Wehrpflichtige vor. Das würde gegen den Grundsatz der Wehrgerechtigkeit verstoßen, den das Bundesverfassungsgericht als Bedingung für eine allgemeine Wehrpflicht vorgibt. Wer und wie viele junge Männer eingezogen werden, darf sich nicht allein am Bedarf der Bundeswehr ausrichten.

Inwiefern ist ein Pflichtdienst nur für Männer mit dem Gleichheitsgebot des Grundgesetzes vereinbar?

Kathrin Groh: Da das Grundgesetz selbst in Artikel 12a eine Ausnahme von diesem Grundsatz macht, ist die Wehrpflicht nur für Männer insgesamt verfassungskonform.

Was ist mit einem verpflichtenden Militärdienst für Frauen?

Kathrin Groh: Derzeit verbietet Artikel 12a Absatz 4 des Grundgesetzes, Frauen zum Dienst an der Waffe zu verpflichten.

Früher war auch die Bundespolizei, damals noch als Bundesgrenzschutz, Teil der Landesverteidigung, hatte sogenannten Kombattantenstatus. Was bedeutet das?

Kathrin Groh: Der Begriff stammt aus dem Kriegsvölkerrecht. Kombattanten unterscheiden sich von der Zivilbevölkerung darin, dass sie im Kriegsfall offen Waffen und Uniformen tragen müssen. Sie sind befugt, bewaffnete militärische Schädigungshandlungen zu unternehmen, also etwa Gebäude und Fahrzeuge des Angreifers zu zerstören oder eben auch gegnerische Soldaten zu töten, ohne dafür strafrechtlich belangt zu werden. Zugleich sind Kombattanten jederzeit ein legitimes Ziel von Tötungsaktionen der gegnerischen Armee. Für sie gilt bei einer Gefangennahme der Status als Kriegsgefangener. Dagegen ist die gezielte Tötung von Zivilisten völkerrechtlich verboten. Der Bundesgrenzschutz wurde in der Zeit des Kalten Krieges, als die Bundesrepublik Frontstaat war, als paramilitärischer Polizeipuffer gebraucht. Heute liegt Deutschland in einer geografischen Mittellage. Die Bundespolizei hat und braucht keinen Kombattantenstatus mehr.

Welche Rolle hätte die Bundespolizei im Verteidigungsfall?

Kathrin Groh: Im Verteidigungsfall nach Artikel 115a GG kann die Bundesregierung die Bundespolizei nach Artikel 115f des Grundgesetzes zur allgemeinen Gefahrenabwehr im gesamten Bundesgebiet einsetzen. Das bedeutet eine Aufgaben- und Befugniserweiterung beispielsweise auf den Schutz ziviler Gebäude, auf Infrastruktur und den Erhalt der öffentlichen Sicherheit, etwa der Abwehr von zivilen Störern wie Plünderern. Sie wird dadurch aber keine paramilitärische Kampfeinheit, sondern bleibt Polizei. Eine Konfrontation mit gegnerischen Streitkräften soll möglichst vermieden werden.

Inwiefern steht die Bundespolizei damit in Konkurrenz zu den auf Reservisten aufbauenden Heimatschutz-Einheiten der Bundeswehr?

Kathrin Groh: Streitkräfte bekommen im Verteidigungsfall zwar nach Art. 87a Abs. 3 GG auch Polizeiaufgaben, sie dürfen beispielsweise den Verkehr regeln, damit Verlegungsfähigkeit und Bewegungsfreiheit der Truppen gesichert sind. Aber das dient nur der militärischen Handlungsfähigkeit. Der Erhalt der öffentlichen Sicherheit fällt auch im Verteidigungsfall nur insoweit in das Aufgabengebiet der Bundeswehr, wie beispielsweise militärisch relevante Infrastruktur und die Versorgung der Streitkräfte gefährdet sind oder ihnen die Unterstützung der Polizei beim Schutz ziviler Objekte ausdrücklich übertragen wird.

Wer wäre im Falle eines hybriden Krieges, in dem etwa fremde Kampfeinheiten ohne Hoheitszeichen in Berlin auftauchen, zuständig?

Kathrin Groh: Gegenüber Störern ohne sichtbaren Kombattantenstatus wäre im Verteidigungsfall zunächst die Polizei vor Ort gefragt, bis sie dann Hilfe von der Bundespolizei und auch der Bundeswehr erhielte. Den Einsatz der Bundeswehr in so einem Fall regelt ebenfalls Artikel 87a Absatz 3 GG.

Auch lesenswert

Ist die Debatte um die deutsche Verteidigungspolitik nach Pistorius' Ruf nach "Kriegstüchtigkeit" von übertriebener Kriegsrhetorik beherrscht? Ein Pro und Contra.

Nicole Schilling ist die erste Frau im Amt der Vize-Generalinspekteurin der Bundeswehr. Ein Gespräch über weibliche Vorbilder und eine Wehrpflicht für Frauen.

Der Wehrbeauftragte Henning Otte (CDU) ist skeptisch, dass das neue Wehrdienstgesetz ausreichen wird, um ausreichend Freiwillige für die Bundeswehr zu rekrutieren.