Sondervermögen Infrastruktur : Die Investitionsmisere der Kommunen dauert an

Das Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz bringt den Kommunen 100 Milliarden Euro, ist beim Schulbau aber nur "ein Tropfen auf dem heißen Stein".

Es gibt auch noch gute Nachrichten in Deutschland: Die Investitionen im Bildungsbereich kommen voran. Zumindest ist das die überwiegende Meinung in Städten, Landkreisen und Gemeinden. Dem Kommunalpanel der öffentlichen KfW-Bank zufolge erwarten 38 Prozent der Kommunen, dass der Investitionsrückstand im Bereich der Kindertagesstätten in den kommenden fünf Jahren zurückgeht. Nur ein Viertel rechnet mit einem Anstieg. Bei den Schulen erwarten 40 Prozent einen Rückgang und 29 Prozent einen Anstieg.

Tatsächlich hat sich bei der Betreuung der Kleinsten in den zurückliegenden Jahren etwas getan. Das bestätigt auch Stefanie Brilon, Ökonomin bei der KfW-Bank. "Der Rückstand bei den Kitas ist im vergangenen Jahr zurückgegangen, wobei sich die Situation unterschiedlich darstellt: In Großstädten haben wir nach wie vor einen hohen Investitionsstau", sagt sie. Die Kommunen hätten dem Kita-Ausbau politische Priorität eingeräumt, und das sei erfolgreich gewesen. Auch angesichts der sinkenden Geburtenraten könnte sich die Situation bei den Kleinsten weiter entspannen. Wer etwa in Berlin derzeit einen Kita-Platz sucht, wird relativ schnell fündig.

Keine Vorgaben dazu, welchen Anteil die Lände an die Kommunen weiterleiten sollen

Doch diese Perspektive nimmt nur einen schmalen Bereich der Investitionslage der deutschen Kommunen in den Blick. "Der Investitionsrückstand der Kommunen ist 2024 um 15,9 Prozent auf insgesamt 216 Milliarden Euro gestiegen", erklärt Brilon. Dramatisch: 2024 sind die kommunalen Bauausgaben das erste Mal seit der Finanzkrise der Jahre 2011/2012 sogar gesunken, wie es im KfW-Bericht heißt. Die Zahlen zeigen: Die Investitionsmisere bleibt. 36 Prozent der Kämmereien bewerten ihre finanzielle Lage sogar als mangelhaft. Zwar helfen die 100 Milliarden Euro, die der Bund aus den neuen Kreditermächtigungen des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz (SVIK) für Länder, Städte und Gemeinden bereitstellen will, sagt Brilon. "Aber auflösen lässt sich der kommunale Investitionsrückstand damit nicht."

100 Milliarden Euro sollen in den kommenden zwölf Jahren an die Länder fließen, wie im Detail, das regelt das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz. Nicht vorgegeben ist, welchen Anteil die Landesregierungen davon jeweils an die Kommunen weiterleiten. Ursprünglich war hier einmal ein Minimum von 60 Prozent vorgesehen. Ob die Länder dies umsetzen, ist nun aber ihre Sache. Das hat zuletzt auch Kritik des Bundesrechnungshofs hervorgerufen. "Selbst wenn die Länder 60 Prozent der Mittel an die Kommunen weitergeben: Die Kämmerer sagen, dass es für den Schulbau nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sein wird", sagt Brilon über die neuen Finanzmittel.

„Bei den Schulen ist der Druckschmerz der Kommunen am größten, insbesondere mit Blick auf die Kapazitäten im Bereich der Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern.“

Dabei wären, trotz leichter Verbesserungen, gerade im Bildungsbereich mehr Mittel nötig. Das neue Schuljahr startet und allein in Berlin fehlen 25.000 Schulplätze. Dabei besuchen nun in der Hauptstadt so viele Kinder und Jugendliche eine Schule wie nie zuvor, 408.000. Berlin weitet die Zahl der Schulplätze aus, aber das geht teils nur mit deutlich größeren Klassen. Das Verwaltungsgericht hat den Bezirk Pankow jüngst angewiesen, siebte Klassen mit bis zu 36 Kindern aufzumachen, wie der "Tagesspiegel" berichtete. Die eigentliche Höchstgrenze liegt bei 32 Schülern.

"Bei den Schulen ist der Druckschmerz der Kommunen am größten, insbesondere mit Blick auf die Kapazitäten im Bereich der Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern", berichtet Brilon. Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird bundesweit sukzessive ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschüler der Klassen eins bis vier eingeführt, der ab 2029 flächendeckend gelten soll. Zwar hat die Bundesregierung ein entsprechendes Förderprogramm im Juli um zwei Jahre verlängert und weitere Mittel von 3,5 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Aber den Investitionsrückstand wird auch das nicht beseitigen. Auf 68 Milliarden Euro wird dieser im Schulbereich im KfW-Kommunalpanel beziffert.

Dazu kommt: Nicht nur die Kommunen haben in der Vergangenheit zu wenig in die Schulinfrastruktur investiert. Die Länder müssen auch ausreichend Lehrer anstellen. Dafür aber fließen keine Bundesmittel.

Grüne wollen höheren Umsatzsteueranteil für die Kommunen

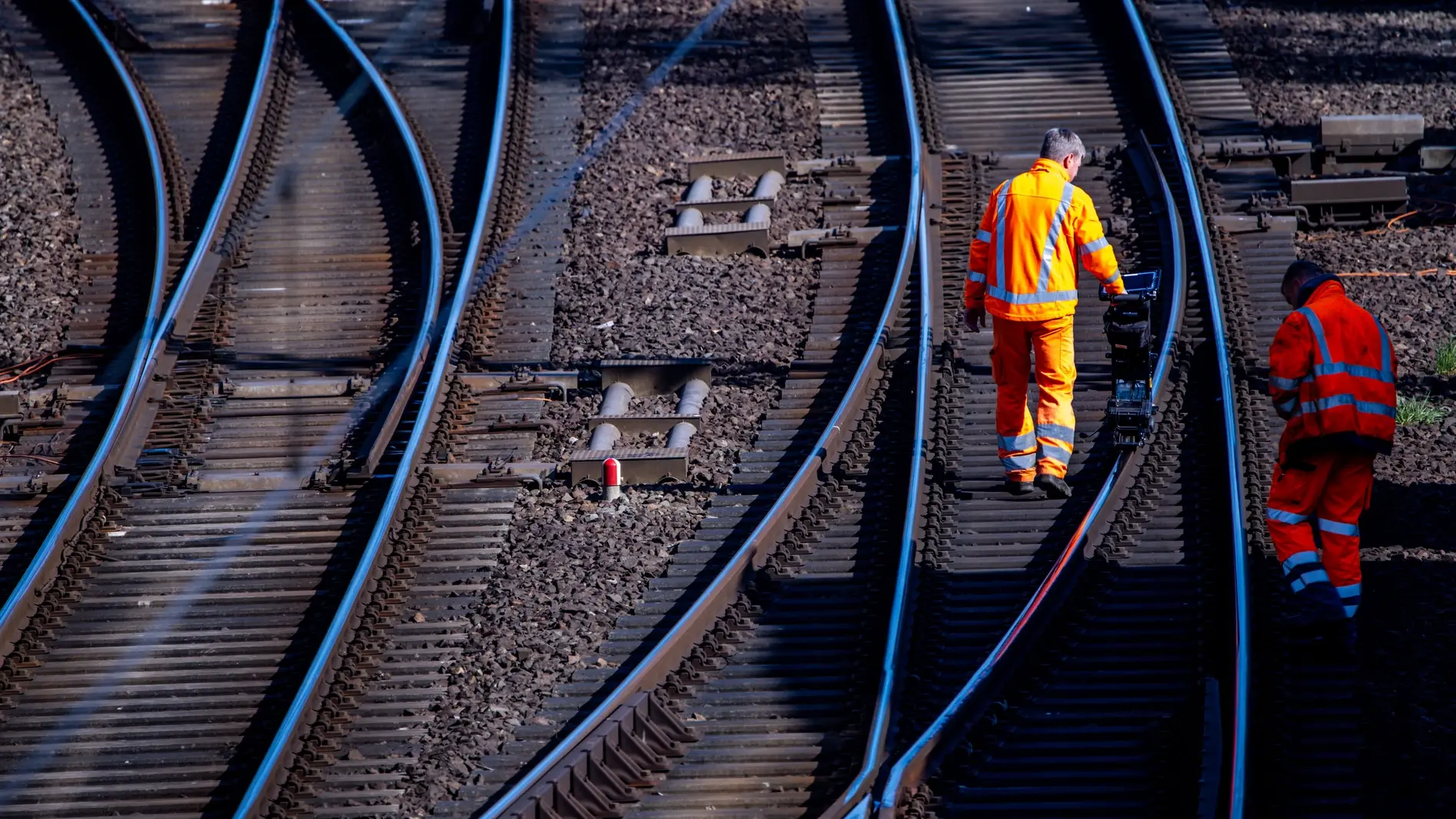

Dass sich die Zukunft Deutschlands an der Qualität der Bildung entscheidet, ist unter Ökonomen nahezu unstrittig. Humankapital ist die entscheidende Größe für wirtschaftliches Wachstum. Aber auch die Qualität der Verkehrswege ist ein Faktor für die ökonomische Entwicklung. Und auch hier ist der Investitionsrückstand gewaltig: Beim Straßenbau hat sich allein in den Kommunen ein Investitionsstau von 53 Milliarden Euro angehäuft. Die Bundesfernstraßen sind da noch gar nicht eingerechnet. Bei den Straßen in Städten, Landkreisen und Gemeinden erwarten 55 Prozent der Kommunen, dass der Investitionsrückstand in den kommenden Jahren weiter anschwillt.

100 Milliarden Euro für die Länder und Kommunen

💰 100 Milliarden Euro aus den Krediten des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz fließen an die Länder.

🤞 Das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz regelt die Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel: Das bevölkerungsreiche Nordrhein-Westfalen erhält demnach 21,1 Milliarden Euro, das kleine Bremen 0,9 Milliarden Euro.

📊 Das LuKIFG nennt folgende Infrastruktur-Bereiche: Bevölkerungsschutz, Verkehr, Krankenhaus, Reha und Pflege, Energie- und Wärme, Bildung, Betreuung, Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, Digitalisierung.

Wie aber lässt sich die Misere bewältigen? Noch mehr Förderprogramme, noch höhere Schulden? "Es gibt Vorschläge, den Anteil der Kommunen am Aufkommen der Umsatz- oder Einkommensteuer weiter zu erhöhen, etwa zulasten des Anteils des Bundes", erklärt Ökonomin Brilon. Für einen höheren Umsatzsteueranteil der Kommunen plädiert auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Außerdem solle der Bund sich stärker an den kommunal getragenen Sozialleistungen beteiligen, heißt es in einem Antrag.

Für die Modernisierung der Stromnetze vor Ort bräuchten die Kommunen 110 Milliarden Euro

Allerdings kann auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) kaum noch viele Zugeständnisse machen. Im Bundeshaushalt 2026 klafft bereits jetzt eine zweistellige Milliardenlücke. Klingbeil wird da freiwillig kaum auf Steuereinnahmen verzichten.

Schließlich hat sich der Bund noch weitere Vorhaben vorgenommen. So betrifft etwa auch die Energiewende die Kommunen. Der Investitionsbedarf hier ist dabei noch nicht in den 215 Milliarden Euro der Investitionsrückstände enthalten, die das KfW-Kommunalpanel angibt. Denn dieser Betrag bezieht sich allein auf die kommunalen Kernhaushalte. "Dazu kommt nochmal der Investitionsbedarf in die Energie- und Wärmestruktur, der bei den kommunalen Stadtwerken anfällt, die in der Regel eigenständige Gesellschaften sind", führt Brilon aus.

Allein 110 Milliarden Euro seien laut Bundesnetzagentur in den kommenden Jahren nötig, um die Stromnetze vor Ort, die sogenannten Verteilnetze, auf Vordermann zu bringen, damit die Leitungen stark genug für neue E-Auto-Ladesäulen werden und die immer größere Einspeisung von Strom aus privaten Photovoltaik-Anlagen. Wie all das finanziell gelingen soll, ist noch offen. Für den Finanzminister bleiben unterm Strich also kaum gute Nachrichten.

Mehr zum Sondervermögen Infrastruktur

Klare Qualitätskriterien für Investitionen in Bildung und eine zukunftsfähige Schule fordert Barbara Pampe, Vorständin der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft.

300 Milliarden Euro sollen aus dem neuen Sondervermögen in die Infrastruktur fließen. Knapp ein Drittel davon sind laut Plänen der Bundesregierung bereits verplant.

Ein Fünftel aus dem 500 Milliarden Euro Sondervermögen Infrastruktur soll an die Länder gehen. Koalitionspolitiker fordern eine 60 Prozent Mindestquote für Kommunen.