Die Bundeswehr und die Wehrpflicht : Eine Frage der Wehrgerechtigkeit

Ohne Wehrpflicht verfügt die Bundeswehr über zu wenige Soldaten. Doch mit einer allgemeinen Wehrpflicht wären es deutlich zu viele – ein altbekanntes Problem.

So manches aktuelle Problem der Bundeswehr, für das Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und die Verteidigungspolitiker im Bundestag in diesen Tagen eine Lösung finden müssen, ist in Wirklichkeit ein sehr altes, das bis in die Anfangsjahre der Bundeswehr zurückreicht. Und so werden denn auch mögliche Lösungen diskutiert, die bereits vor 70 Jahren im Raum standen.

So wie Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) den Nato-Partnern Mitte der 1950er Jahre den schnellen Aufbau von Streitkräften mit einem Umfang von rund 500.000 Soldaten zugesagt hatte, so will Pistorius die aktuell auf rund 183.000 Soldaten geschrumpfte Bundeswehr in den kommenden Jahren auf eine Sollstärke von 260.000 Soldaten bringen. Zudem sollen im Verteidigungsfall 200.000 Reservisten zur Verfügung stehen, um aus der Bundeswehr eine personell "kriegstüchtige" Armee werden zu lassen.

Die letzten Wehrpflichtigen: Anfang Januar 2011 traten bundesweit letztmalig 12.150 junge Rekruten einen verpflichtenden Wehrdienst – wie hier in der Friedenstein-Kaserne in Gotha – an.

Auch wenn die Attraktivität des freiwilligen Wehrdienstes mit dem von Pistorius vorgelegten Entwurf eines Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes - unter anderem durch eine deutliche Erhöhung des Wehrsoldes - gesteigert werden soll, ist zweifelhaft, ob sich ausreichend Freiwillige melden werden. Zwar stieg die Zahl der Bewerber im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent, aber noch immer verlassen bis zu einem Viertel der freiwillig Wehrdienstleistenden den Bund innerhalb der ersten sechs Monate wieder - meist auf eigenen Wunsch.

Auch bei Gründung der Bundeswehr 1955 war schnell klar, dass sich eine halbe Million Soldaten nicht ausschließlich aus Freiwilligen, die sich für eine Karriere als Zeit- oder Berufssoldaten entscheiden, rekrutieren lassen. Die Antwort damals lautete: Wehrpflicht. Alle Männer können ab dem 18. Lebensjahr zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden, heißt es seit 1956. Der entsprechende Passus im Wehrpflichtgesetz wurde allerdings erst 1968 in Artikel 12a des Grundgesetzes aufgenommen.

Allgemeine Wehrpflicht würde Bundeswehr aktuell völlig überfordern

Die Wehrpflicht gilt zwar prinzipiell noch immer, Gebrauch machen kann die Bundeswehr von ihr aber nicht, weil der Bundestag sie vor 14 Jahren mit dem "Wehrrechtsänderungsgesetz 2011" ausgesetzt hat. Nur im Spannungs- oder im Verteidigungsfall, der aber vorher vom Bundestag mit Zweidrittelmehrheit festgestellt werden muss, kann sie angewendet werden.

Eine Reaktivierung der allgemeinen Wehrpflicht würde die Bundeswehr jedoch aktuell nicht nur völlig überfordern, auch die Zahl der prinzipiell wehrpflichtigen Männer liegt deutlich über der angestrebten Sollstärke - selbst dann, wenn man die als untauglich Gemusterten und die Kriegsdienstverweigerer abzieht. So wurden zwischen 2000 und 2010 in Deutschland jährlich etwa 275.000 bis 300.000 männliche Kinder mit Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit geboren.

„Wenn wir Gleichberechtigung ernst nehmen, müssen wir auch über die Wehrpflicht für Frauen sprechen.“

In ihren Anfangsjahren sah sich die Bundeswehr mit dem gleichen Problem konfrontiert. Sie konnte all die wehrpflichtigen jungen Männer nicht in die Truppe aufnehmen, weil auch damals die notwendige Infrastruktur nicht vorhanden war: Es fehlte an Kasernen, Ausrüstung und Ausbildern.

Der Bundestag änderte 1960 schließlich das Wehrpflichtgesetz und präsentierte eine Lösung, die auch in der aktuellen Diskussion als Kompromissvorschlag zwischen Union und SPD im Raum steht. Per Los sollte entschieden werden, wer seinen Wehrdienst antreten muss. Doch bereits nach fünf Jahren wurde dieses von vielen als ungerecht empfundene Losverfahren wieder eingestellt.

Ein Losverfahren gilt aktuell auch in Dänemark. Allerdings kommt es faktisch nicht zur Anwendung, weil es den dänischen Streitkräften bislang noch gelingt, ihren Personalbedarf annähernd zu 100 Prozent aus Freiwilligen zu rekrutieren.

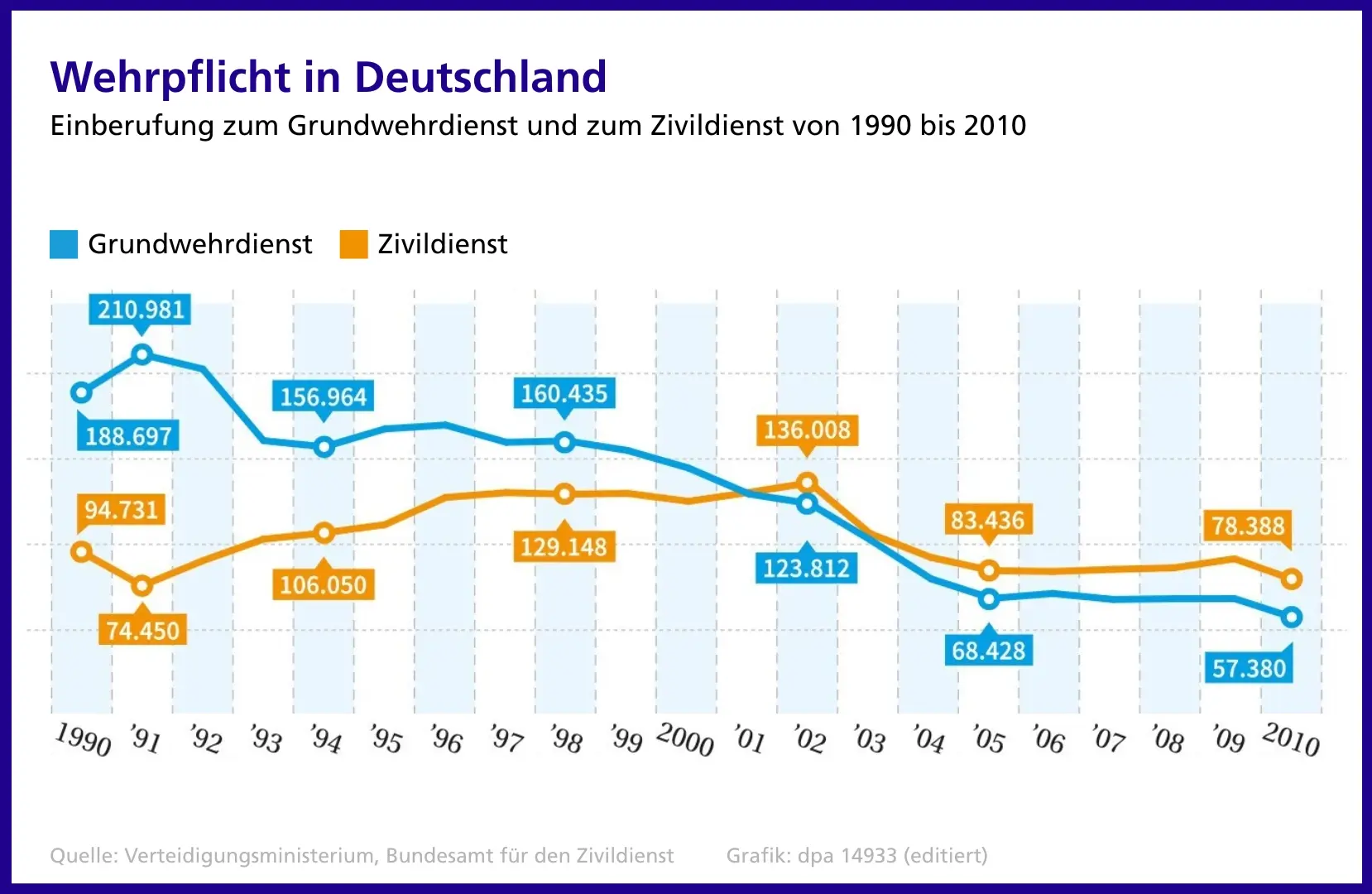

Nach Ende des Kalten Krieges leisteten immer weniger Männer Wehr- oder Zivildienst

Das Problem einer mangelnden Wehrgerechtigkeit blieb der Bundeswehr in den folgenden Jahrzehnten trotz steigender Einberufungen bei gleichzeitig sinkenden Geburtenraten und einer steigenden Zahl von Kriegsdienstverweigerern, die einen zivilen Ersatzdienst leisteten, erhalten.

Vor allem nach Ende des Kalten Kriegs und der mehrfachen Verkleinerung der Streitkräfte wurde es immer offensichtlicher. In der Folge wurde der Wehrdienst mehrfach verkürzt, die Anforderungen bei der Musterung verschärft und weitere Kriterien hinzugefügt, die zu einer Befreiung vom Wehrdienst führten.

Von den 440.000 wehrpflichtigen jungen Männern des Geburtsjahrgangs 1980 beispielsweise leisteten Ende der 1990er Jahre rund ein Drittel Wehrdienst und ein Drittel Zivildienst. Das restliche Drittel wurde ausgemustert oder aus anderen Gründen vom Wehrdienst befreit. Bei den Männern des Jahrgangs 1983 leisteten nicht einmal mehr 40 Prozent Wehr- oder Zivildienst, der Rest durfte zu Hause bleiben.

Den größten Fall von Ungleichbehandlung stellt der Umstand dar, dass ausschließlich Männer der Wehrpflicht unterliegen. Wurde dies in vergangenen Jahrzehnten noch entsprechend dem gängigen Geschlechterrollenverständnis als normal empfunden, hat sich dies spätestens nach Öffnung der Bundeswehr für Frauen im Jahr 2001 grundlegend geändert.

War es Frauen bis dahin im Grundgesetz untersagt, Dienst an der Waffe zu leisten, heißt es jetzt in Artikel 12a, dass sie nicht zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden dürfen. In Europa haben bislang nur die skandinavischen Länder Norwegen, Schweden und Dänemark die Wehrpflicht für Frauen beziehungsweise eine geschlechtsneutrale Wehrpflicht eingeführt.

Debatte über Wehrpflicht für Frauen steht im Raum

Der Widerspruch zwischen einer Wehrpflicht ausschließlich für Männer und der in Artikel 3 des Grundgesetzes verankerten Gleichstellung von Mann und Frau ist zwar verfassungsrechtlich unbedenklich, weil beide Bestimmungen auf der gleichen Rechtsebene angesiedelt sind. Bei einer Reaktivierung der ausgesetzten Wehrpflicht ließe sich dies gesellschaftspolitisch aber kaum noch begründen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigt sich durchaus offen für eine Wehrpflicht für Frauen, aber diese Frage müsse erst "gesellschaftspolitisch diskutiert werden". Selbst die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller, deren Partei die Rückkehr zur Wehrpflicht mehrheitlich vermeiden will, meint: “Wenn wir Gleichberechtigung ernst nehmen, müssen wir auch über die Wehrpflicht für Frauen sprechen.”

Bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag wäre die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag für eine Frauen-Wehrpflicht auch nicht zu organisieren, weil die benötigten Stimmen aus der Opposition fehlen. Nach Lesart der AfD ist die Wehrpflicht Männersache und die Linksfraktion lehnt die Wehrpflicht prinzipiell ab. Bei den Grünen gibt es zwar durchaus vereinzelte Stimmen, die offen sind für eine Frauen-Wehrpflicht, der offizielle Kurs der Bundestagsfraktion aber heißt freiwilliger Wehrdienst.

Kommt das Pflichtjahr für alle?

Auflösen ließe sich das Problem der Wehrungerechtigkeit nur durch die Einführung eines Pflichtjahres für alle, für das sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und andere prominente Politiker von Union, SPD und den Grünen schon ausgesprochen haben. Dann müssten Männer wie Frauen entweder einen militärischen oder zivilen Dienst leisten.

Selbst für den Wehrdienst als untauglich Gemusterte könnten für einen zivilen Dienst herangezogen werden. Doch auch hier hat das Grundgesetz einen Riegel vorgeschoben. Solche Dienstverpflichtungen sind nur bei Feuerwehren oder beim Katastrophenschutztechnischen Hilfswerk zulässig - oder im Fall eines Krieges.

Das geplante Wehrdienstgesetz entzweit nicht nur Regierung und Opposition, sondern auch die Koalition. Es hagelte Kritik am Streit über ein mögliches Losverfahren.

Soll die Bundesrepublik wieder zur Wehrpflicht zurückkehren? Gastkommentatorin Anja Wehler-Schöck ist dafür, Julia Weigelt hält dagegen.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp (CDU), hält ein Losverfahren für Musterung und Wehrdienst für ein gerechtes und zuverlässiges System.