Von der Schiene bis zum Wasserstoff : Das fließt 2026 aus den Sondervermögen

Über 100 Milliarden Euro sollen 2026 aus den Extratöpfen für Infrastruktur, Bundeswehr und Klima verausgabt werden – zum großen Teil kreditfinanziert.

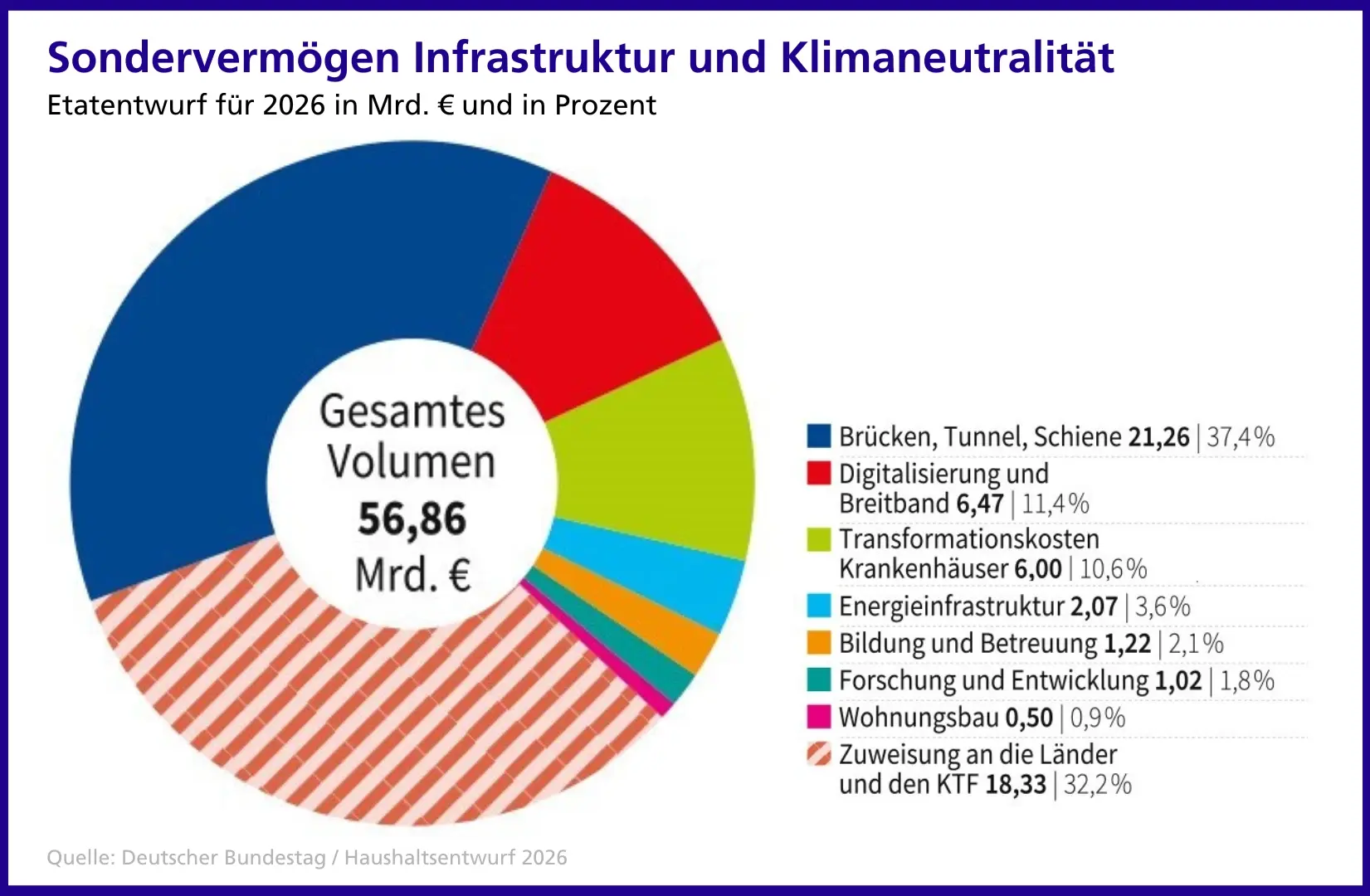

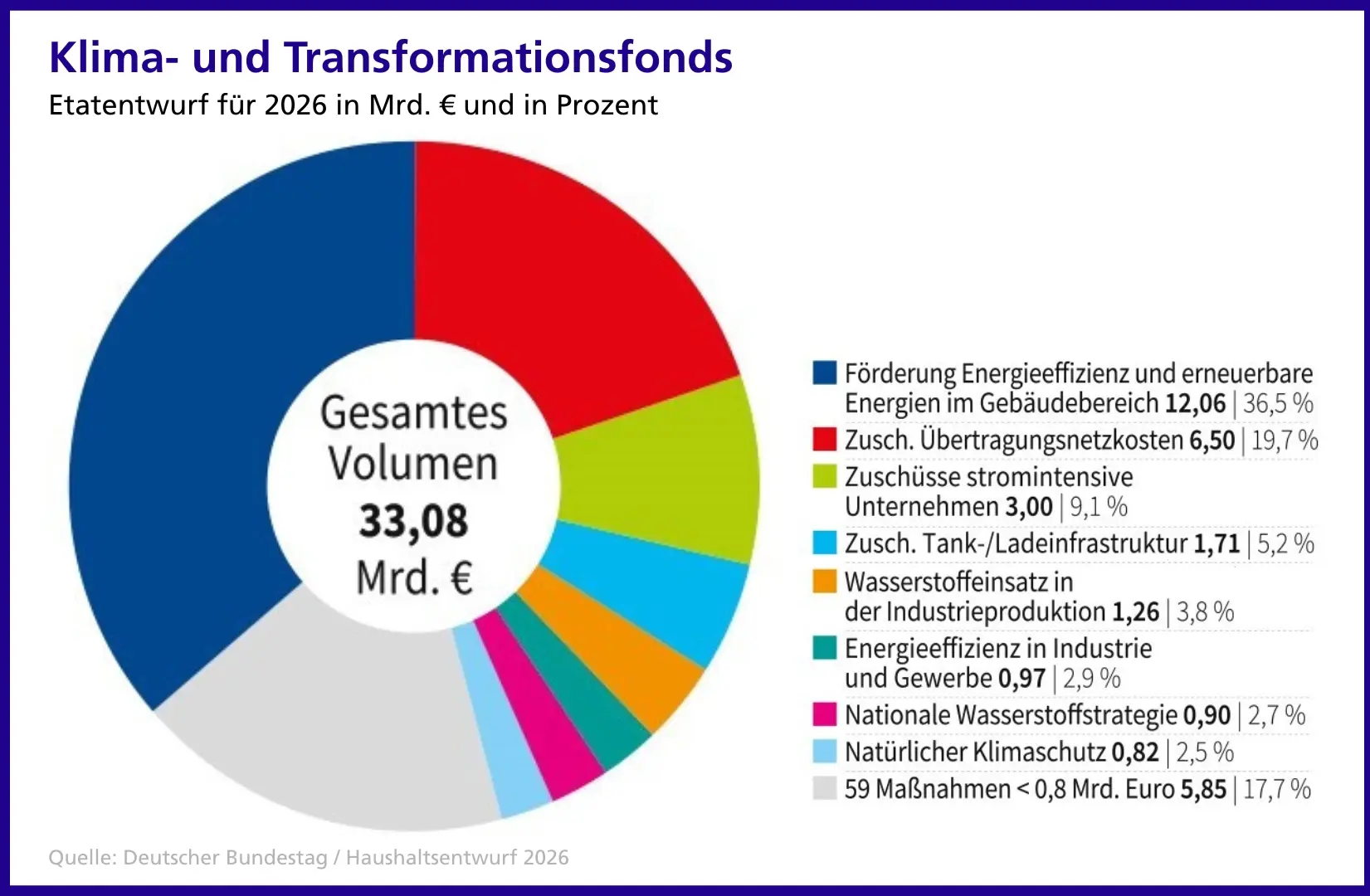

Mit dem Haushaltsentwurf 2026 hat die Bundesregierung auch die Wirtschaftspläne dreier Extratöpfe vorgelegt, aus denen im nächsten Jahr ebenfalls Milliardensummen fließen sollen. Aus dem neu eingerichteten Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sollen demnach 58,9 Milliarden Euro, aus dem Sondervermögen Bundeswehr, das 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eingerichtet wurde, 25,5 Milliarden Euro für diverse Rüstungsprojekte verausgabt werden. Und im Klima- und Transformationsfonds (KTF), einem 2011 eingerichteten Sondervermögen des Bundes, sind Ausgaben von 33,1 Milliarden Euro geplant.

Die Ausgaben aus den Sondertöpfen für die Infrastruktur sowie die Bundeswehr sind komplett kreditfinanziert. Der KTF erhält hingegen Mittel aus dem Emissionshandel und der CO2-Bepreisung sowie eine Zuweisung in Höhe von zehn Milliarden Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen.

Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität hat insgesamt ein Volumen von 500 Milliarden Euro. 100 Milliarden gehen jeweils in Jahrestranchen an die Länder (8,3 Milliarden Euro) sowie an den KTF (zehn Milliarden Euro). Abzüglich dieser Zuweisungen sollen aus dem Sondervermögen im kommenden Jahr 40,5 Milliarden Euro in die mehr als 40 aufgeführten, breitgefächerten Investitionsvorhaben fließen. Weitere 80,4 Milliarden Euro sollen als Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die nächsten Jahre gebunden werden.

Den finanziellen Schwerpunkt bildet dabei die Verkehrsinfrastruktur mit 21,3 Milliarden Euro für 2026 und 58,2 Milliarden Euro für die kommenden Haushaltsjahre. Unterstützt wird etwa der Erhalt der Schienenwege mit 16,3 Milliarden Euro (VE: 46,6 Milliarden Euro) und von Autobahnbrücken und -tunneln mit 2,5 Milliarden Euro (VE: 3,3 Milliarden Euro). Im Energiebereich sollen 2,1 Milliarden Euro für Investitionen locker gemacht werden, das Gros für den Um- und Neubau der klimaneutralen Wärmenetze (2026: 1,4 Milliarden Euro, VE: 5,9 Milliarden Euro).

Chip-Industrie wird mit fünf Milliarden Euro unterstützt

Kleinteiliger geht es bei den Investitionen in die Digitalisierung zu. Neben dem Breitbandausbau (2026: 2,3 Milliarden Euro, VE: 1,4 Milliarden Euro) finden sich hier nun auch fünf Milliarden Euro für die Förderung von Mikroelektronik und der Halbleiter-Wertschöpfungskette. Im laufenden Jahr ist der Titel im KTF veranschlagt. Dazu kommen diverse Verwaltungsdigitalisierungsprojekte.

Neu ist etwa, dass die Digitalisierung der Bundesfinanzverwaltung (2026: 193,6 Millionen Euro, VE: 210 Millionen Euro) aus dem Sondervermögen gefördert werden soll. Die bereits laufende Bund-Länder-Initiative zur Justiz-Digitalisierung soll ab 2027 (VE: 210 Millionen Euro) laut Wirtschaftsplan ebenfalls aus dem Extratopf finanziert werden.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Investitionen in Forschung und Hochtechnologie, für die 2026 insgesamt eine Milliarde Euro fließen sollen. Für Ausgaben im Rahmen der Hightech-Agenda - hierbei geht es um Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien und Co. - sind es knapp 700 Millionen Euro, in den folgenden Haushaltsjahren rund 2,5 Milliarden Euro. 50 Millionen Euro im Jahr 2026 und 94 Millionen Euro in den Folgejahren sollen in die nationale Raumfahrtinfrastruktur gesteckt werden.

Im Wirtschaftsplan des KTF sind über 60 Titel aufgeführt, die allerdings sehr unterschiedliche Ansätze haben. So sollen 2026 mehr als ein Drittel der Gesamtausgaben (2026: 12,1 Milliarden Euro, VE: 8,2 Milliarden Euro) für Förderprogramme für Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Gebäudebereich fließen. Die Unterstützung stromintensiver Unternehmen will sich die Bundesregierung drei Milliarden Euro kosten lassen, neu ist ein Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten, der mit 6,5 Milliarden Euro zu Buche schlagen soll - damit soll laut Vorlage die Belastung durch die Netzentgelte gedämpft werden.

Wasserstoff ist ein Förderschwerpunkt im KTF

Wasserstoff spielt im KTF weiterhin eine große Rolle. Gefördert werden soll unter anderem der Einsatz in der Industrieproduktion (1,3 Milliarden Euro), die Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie (900 Millionen Euro) und deutsch-französische Projekte dazu (680 Millionen Euro). Für diese Titel sind auch in den Folgejahren erhebliche Summen eingeplant.

Direkte klimaschutzpolitische Titel betreffen etwa die Umsetzung von Maßnahmen zum natürlichen Klimaschutz (821,6 Millionen Euro), die Nationale Klimaschutzinitiative (402 Millionen Euro) und die Umsetzung von Klimawandelanpassungsmaßnahmen (125 Millionen Euro). Auffällig ist, dass diverse Titel aus den Einzelplänen der Ministerien in den KTF gewandert sind. Das betrifft etwa die Energieforschung, die bislang im Einzelplan des Wirtschafts- und Energieministeriums veranschlagt war.

Mehr zum Haushalt 2026

Im UN-Innovationsindex liegt Deutschland nur noch auf Platz elf – für Forschungsministerin Bär ein zusätzlicher Ansporn, kräftig zu investieren.

Schnieders Kandidat für den Chefposten der DB InfraGo zieht sich zurück. Die Opposition lehnt seinen Etatplan ab und hält die Bahnstrategie für wenig ambitioniert.

Linken-Haushälter Dietmar Bartsch kritisiert die hohen Verteidigungsausgaben und plädiert für eine Reform der Erbschaftsteuer sowie der sozialen Sicherungssysteme.