Vorschau auf die Sitzungswoche : Was diese Woche im Bundestag wichtig wird

Kritische Infrastruktur, Standortfördergesetz, Deutschlandticket und die Weltklimakonferenz: Das sind einige der wichtigsten Themen, über die der Bundestag berät.

Inhalt

Die Sitzungswoche startet am Mittwoch mit der eineinhalbstündigen Regierungsbefragung. Bildungs- und Familienministerin Karin Prien (CDU) und der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger (CDU), stehen dabei den Abgeordneten Rede und Antwort. Nach der sich anschließenden Fragestunde gibt es auf Antrag der Koalition eine Aktuelle Stunde zum Verhältnis der AfD zu Russland.

Neben der von den Grünen und der Linksfraktion geforderten Einführung einer Digitalsteuer für Werbeumsätze von Onlineanbietern geht es am Mittwoch auch noch um einen Gesetzentwurf „zur effektiven Bekämpfung der organisierten Sprengstoffkriminalität“. Über den Regierungsentwurf, der auch eine Reaktion auf den Anstieg der Sprengungen von Geldautomaten ist, wird abgestimmt. Zum Abschluss des Sitzungstages soll über den AfD-Antrag „Keine Steuergelder für linksextreme Antifa-Verlage – Den Deutschen Verlagspreis grundlegend reformieren“ beraten werden.

Mehr Schutz für die kritische Infrastruktur beschäftigt Bundestag am Donnerstag

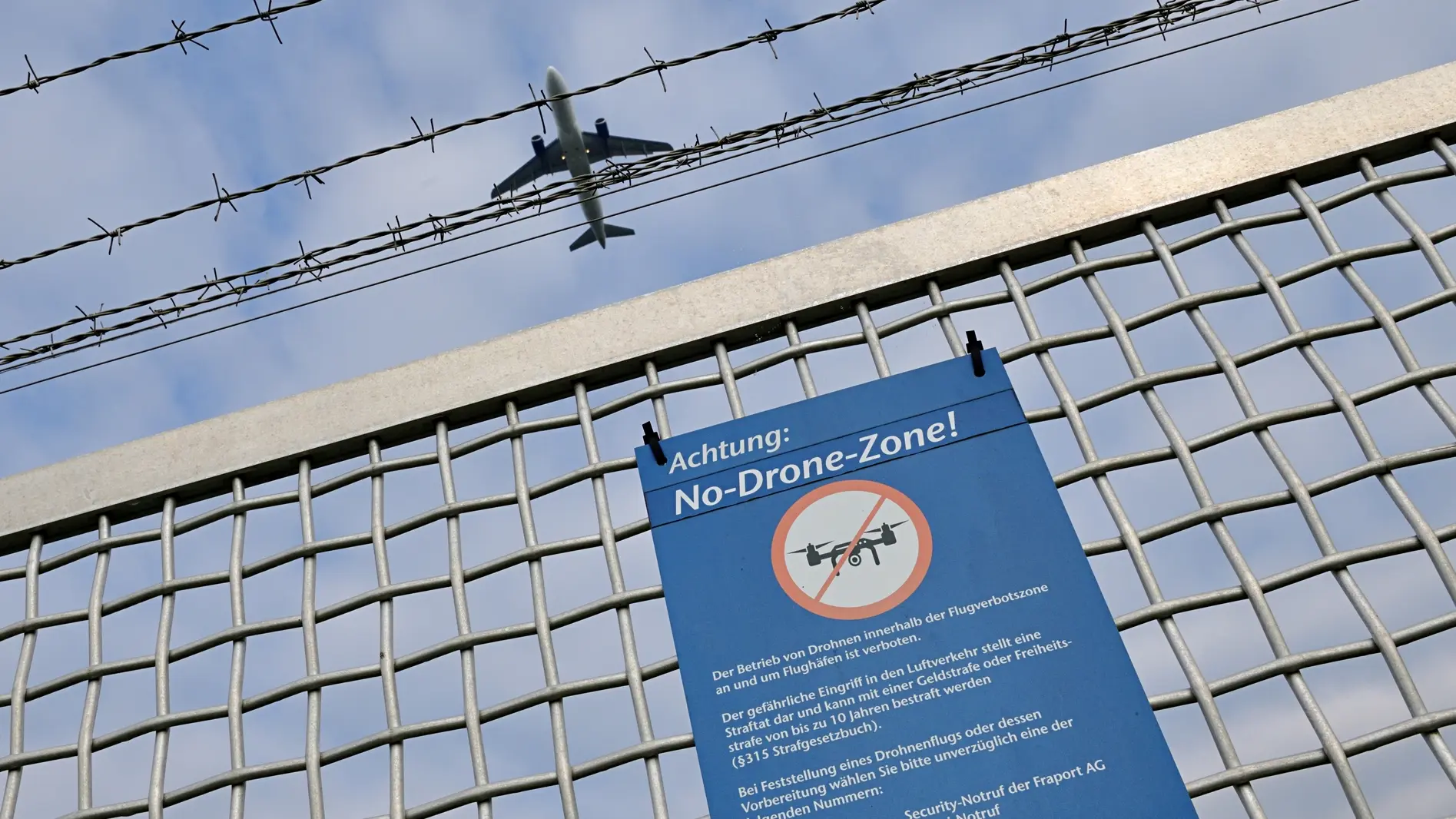

Nicht nur die Zahl der Geldautomatensprengungen steigt – sondern auch die Intensität der Angriffe auf kritische Infrastrukturen in Deutschland. Um hier widerstandsfähiger zu werden, hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf „zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022 / 2557 und zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen“ , das sogenannte Kritis-Dachgesetz, vorgelegt, über den am Donnerstagmorgen in erster Lesung beraten wird.

Im Anschluss steht der Grünen-Antrag „25 Jahre Resolution 1325 ,Frauen, Frieden, Sicherheit‘ – Feministische Außenpolitik verteidigen, Frieden geschlechtergerecht gestalten“ auf der Tagesordnung ehe über einen Regierungsentwurf „zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“ abgestimmt wird.

Am Nachmittag findet eine Aktuelle Stunde auf Verlangen der AfD-Fraktion mit dem Titel “Innere Sicherheit erhöhen, konsequent zurückführen und deutsche Leitkultur stärken – Konkrete Maßnahmen für ein besseres Stadtbild” statt. In erster Lesung debattiert das Parlament am Donnerstag außerdem über das Wasserstoff-Beschleunigungsgesetz der Bundesregierung. Zulassungs- und Vergabeverfahren sollen dadurch schneller, einfacher und digitaler werden. Dabei wird die gesamte Wasserstoff-Lieferkette – Herstellung, Import, Speicherung und Transport von Wasserstoff – in den Blick genommen. Außerdem soll am Abend über die Forderung nach einem Stopp sämtlicher Aufnahmeprogramme für Afghanen nach Deutschland beraten werden.

Mit ihrem Standortfördergesetz will die Bundesregierung Impulse für private Investitionen setzen und unnötige Bürokratiekosten abbauen. Die erste Lesung findet am Freitagmorgen statt. Anschließend wird über die AfD-Forderung nach einer 180-Grad-Wende bei Windindustrie und Photovoltaik diskutiert. Am Freitag soll auch die drei Milliarden Euro-Unterstützung für das Deutschlandticket im Jahr 2026 unter Dach und Fach gebracht werden. Schließlich wird am Freitag auch noch das Produktsicherheitsgesetz der Bundesregierung in erster Lesung beraten. Zum Abschluss der Sitzungswoche folgt eine von den Grünen beantragte Aktuelle Stunde zu dem Thema „Lage im Sudan“. Die Tagesordnung dieser Sitzungswoche umfasst derzeit 39 Punkte.

Aktuelle Stunde: Hat das Verhältnis der AfD zu Russland Einfluss auf Deutschlands Sicherheitsinteressen?

Die AfD hält die gegen Russland verhängten Sanktionen für falsch, fordert Zugeständnisse an den russischen Präsidenten Putin zur Beendigung des Ukrainekrieges und hat in Person von Fraktionschef Tino Chrupalla vor zwei Jahren bei einem Empfang in der russischen Botschaft in Berlin teilgenommen. Hat aber das Verhältnis der AfD zu Russland Einfluss auf Deutschlands Sicherheitsinteressen? Darüber wird während einer von den Koalitionsfraktionen beantragten Aktuellen Stunde mit dem Titel „Auswirkungen des Verhältnisses der AfD zu Russland auf Deutschlands Sicherheitsinteressen – Kein Patriotismus, sondern mögliche Gefährdung unserer Sicherheit“ am Mittwochnachmittag diskutiert werden.

Union und SPD beantworten die eingangs gestellte Frage mit einem klaren Ja. Als Beleg dafür werden unter anderem jüngste parlamentarische Initiativen der Fraktion angeführt. In mehreren Kleinen Anfragen hat sich die Fraktion darin nach kritischen Infrastrukturen erkundigt.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, hält das zumindest für auffällig und riet unlängst in einem Interview, „mal genauer zu schauen, ob das Fragerecht genutzt wird, um unseren Interessen zu schaden und den Interessen eines anderen Landes zu dienen“. Chrupalla wies die als „bodenlose Frechheit“ zurück. Das Ganze sei eine Kampagne, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende als Replik auf die Vorwürfe im ZDF.

Vor dem Start der Weltklimakonferenz: Abgeordnete diskutieren über die Klimaziele

Vom 10. bis 21. November findet die Klimakonferenz in Belém (Brasilien) statt. Zehn Jahre nachdem die Weltgemeinschaft beim Klimagipfel von Paris im Jahre 2015 beschlossen hat, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts deutlich unter zwei Grad zu halten, bietet die COP30 die Chance eine Zwischenbilanz zu ziehen und zu prüfen, ob denn der Kurs stimmt. Klar ist – die Euphorie von vor zehn Jahren ist längst abgeebbt. Die Corona-Pandemie, der Ukrainekrieg und die wirtschaftlichen Krisen weltweit haben die Idee des Klimaschutz in den Hintergrund treten lassen. Vieles, was einst als Beitrag zur Klimarettung gefeiert wurde, wird aktuell in Zweifel gezogen. Zuallererst durch US-Präsident Donald Trump, dessen Regierung beschlossen hat, keine hochrangigen Vertreter nach Brasilien zu schicken.

Die deutsche Delegation umfasst hingegen 160 Regierungs- und Regierungsbehördenvertreter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird vor Ort sein – ebenso wie Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD). Und dennoch: Auch in Deutschland sind Absetzbewegungen erkennbar. Etwa beim Thema Verbrenner-Aus, das von der Union einst mit beschlossen wurde, nun aber, wegen des damit verbundenen Risikos für die deutschen Autobauer, von ihr infrage gestellt wird.

Hintergrund der Debatte am Mittwoch sind drei Anträge: Der Titel des Koalitionsantrages lautet: „Klimakonferenz in Belém – Neuer Schwung für den internationalen Klimaschutz“. Von den Grünen kommt der Antrag „Klimawende statt Klimakollaps – Europa muss bei der UN-Klimakonferenz in Belém globale Führung übernehmen“. Die Linksfraktion hat ihre Initiative mit „Globale Solidarität von Berlin bis Belém – Für das Menschenrecht auf Klimaschutz und gegen fossiles Greenwashing bei der COP30“ überschrieben.

Debatte zur feministischen Außenpolitik: 25 Jahre Resolution „Frauen, Frieden, Sicherheit“

Es war Annalena Baerbock (Grüne), die in ihrer Zeit als deutsche Außenministerin den Begriff der feministischen Außenpolitik geprägt hat. Anlässlich der vor 25 Jahren, am 31. Oktober 2000, verabschiedeten UN-Resolution "Frauen, Frieden, Sicherheit" steht besagte feministische Außenpolitik im Mittelpunkt einer Vereinbarten Debatte am Donnerstagvormittag. Hintergrund ist ein von den Grünen angekündigter Antrag mit dem Titel „25 Jahre Resolution 1325 ,Frauen, Frieden, Sicherheit‘ – Feministische Außenpolitik verteidigen, Frieden geschlechtergerecht gestalten“.

Beim Auswärtigen Amt fällt die Bilanz gemischt aus: Trotz beachtlicher Fortschritte bei der Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen bleibe noch viel zu tun, heißt es. Zwar leisteten in vielen Krisengebieten Frauen schon lange wichtige Arbeit in Friedensprozessen. Sie seien es, die mit Milizen verhandelten, um ihre Kinder zu befreien, die sichere Räume in Krisengebieten schafften, um ihre Gemeinschaften zu schützen und humanitäre Korridore aushandelten, um die Lebensmittelversorgung zu gewährleisten - oft lange, bevor Hilfsorganisationen vor Ort einträfen. Häufig werde diese Arbeit aber nicht gesehen und nicht ausreichend unterstützt, beklagt das Auswärtige Amt.

Aufnahmeprogramme: Wie geht es weiter mit den gestrandeten afghanischen Ortskräften?

Erst vor wenigen Tagen sind weitere zwei afghanische Familien aus Pakistan nach Deutschland geflogen worden. Menschen, die einst als Ortskräfte die Bundeswehr unterstützt haben und nun als besonders gefährdet gelten – sowie ihre Angehörigen. Um insgesamt 14 Personen handelt es sich, die erfolgreich vor deutschen Gerichten für ihre Aufnahme geklagt hatten, weil die aktuelle Bundesregierung das von der Vorgängerregierung initiierte Aufnahmeprogramm gestoppt hat.

Was aber passiert mit den knapp 2.000 Afghanen mit Aufnahmezusage, die derzeit noch in Pakistan auf ihre Ausreise warten? Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte Anfang September bekundet, die Verfahren zur Aufnahme von Afghanen mit einer Aufnahmezusage Deutschlands bis Jahresende abschließen zu wollen. Medienberichten zufolge bietet die Bundesregierung aktuell Geld für einen freiwilligen Verzicht auf das weitere Aufnahmeverfahren an.

Die AfD-Fraktion dringt darauf, „sämtliche Aufnahmeprogramme für Afghanen unverzüglich zu beenden“. Zu keinem Zeitpunkt seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 seien Ortskräfte aufgrund ihrer Tätigkeit für Deutschland zu Schaden gekommen, heißt es in einem Antrag der Fraktion, der am Donnerstag abgestimmt wird. Eine Gefährdung der Ortskräfte aufgrund ihrer Tätigkeit für Deutschland sei daher nicht nachweisbar, befinden die Abgeordneten.

Abstimmung am Freitag: Absicherung der Finanzierung des Deutschlandtickets für 2026

Die Existenz des Deutschlandtickets ist gesichert – zumindest für das kommende Jahr 2026. Mit 1,5 Milliarden Euro – wie in den vergangenen Jahren auch - will der Bund die Länder unterstützen. Geld, das als „Ausgleich der durch das Deutschlandticket bei den Aufgabenträgern und den Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr entstehenden Mindereinnahmen“ gedacht ist, wie es im entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung heißt, über den das Parlament am Freitagmittag abstimmt.

So weit, so gut. Doch wie geht es im Jahr 2027 weiter? Und: Reichen die 3 Milliarden Euro – weitere 1,5 Milliarden Euro kommen von den Ländern – für 2026 angesichts von inflationsbedingten Preissteigerungen und Lohnerhöhungen überhaupt aus?

Klar ist: Das Ticket wird teurer. Die als 49-Euro-Ticket gestartete Fahrkarte für den Regionalverkehr in ganz Deutschland, die aktuell 58 Euro kostet, soll ab dem kommenden Jahr 63 Euro pro Monat kosten. Bei einer Expertenanhörung im Verkehrsausschuss Anfang Oktober warnten Experten jedoch vor weiteren Preissteigerungen und ausgedünnten Fahrplänen, wenn Bund und Länder die Mittel nicht erhöhen. Für 2026 ist das jedoch mit der Novelle des Regionalisierungsgesetzes ausgeschlossen. Die Länder planen ihrerseits eine indexbasierte Preisfortschreibung ab 2027. Damit bliebe das deutschlandweite Ticket erhalten – wenn auch zu einem vermutlich höheren Preis.